Sustainability 17A #7

Sustainable Cocoa:

Mencari Manisnya Coklat yang Pahit

Dwi R. Muhtaman,

sustainability learner

Suatu pagi di bulan April tahun 1901. William Cadbury duduk di mejanya di Bournville. Membaca katalog dari perkebunan kakao di São Tomé. Katalog tersebut menawarkan roça (kawasan pertanian) bernama Traz-os-Montes di pulau São Tomé. Tanah seluas 6.175 hektare, bangunan, mesin, perkakas, dan kendaraan adalah sejumlah property untuk dijual. Disamping itu terdapat dua barang yang menarik perhatian Cadbury — ternak senilai £ 420 dan 200 pekerja kulit hitam senilai £ 3.555. Penawaran pekerja untuk dijual bersama dengan ternak dan mesin malah membuatnya curiga bahwa kondisi kerja di São Tomé buruk. Dari penanam kakao di Trinidad di Hindia Barat, waktu itu, muncul desas-desus bahwa tenaga kerja budak memang digunakan untuk roças São Tomé. William Cadbury prihatin. Pada awal 1900-an, Cadbury Brothers mengimpor sekitar 55 persen kakaonya dari São Tomé dan Príncipe, Angola di Afrika, pengekspor terbesar ketiga di dunia setelah Ekuador dan Brasil. Perusahaan itu tidak akan memproduksi kakao dengan mempekerjakan budak.

Tenaga kerja, baik di Bournville Works atau di roças São Tomé, menurut peraturan harus bermartabat dan bebas untuk meninggalkan pekerjaannya jika mereka mau. Untuk memeriksa desas desus itu William Cadbury meminta sahabatnya, Joseph Burtt yang sibuk merawat kebun buahnya di Crich, untuk pergi ke koloni pulau São Tomé dan Príncipe di Angola, koloni terbesar Portugal. Di tempat ini yang lebih jauh ke selatan di sepanjang pantai Afrika Barat, merupakan sumber sebagian besar tenaga kerja untuk pulau itu.

Burtt memulai perjalanannya. Atas permintaan William A. Cadbury atas nama perusahaan cokelat Inggris Cadbury Brothers Limited, Burtt bertugas untuk memastikan respon atas kontroversi internasional yang muncul — apakah budak digunakan untuk memanen kakao yang dibeli perusahaan dari koloni Afrika Barat Portugis di São Tomé dan Príncipe.

Perjalanan Burtt di tanah jajahan itu menimbulkan kemarahan besar baginya. Dan mengubahnya menjadi aktivis. Antara Juni 1905 dan Maret 1907, ia melakukan perjalanan ke pulau São Tomé dan Príncipe, lalu ke selatan sepanjang pantai ke koloni besar Portugis di Angola, ke Mozambik di Afrika Timur Portugis, dan ke Koloni Transvaal di Afrika, selatan Inggris. Melalui matanya sendiri, Burtt dan kita, belajar tentang sikap Inggris dan Portugis yang sering berpuas diri terhadap pekerjaan, perbudakan, ras, dan imperialisme di awal abad kedua puluh. Dia mengunjungi perkebunan pertanian — roças di São Tomé dan Príncipe serta fazendas (perkebunan besar) di Angola. Dia berbicara dengan diplomat, jurnalis, dan pebisnis Eropa dan Afrika, dan dia menelusuri rute budak melalui pedalaman Angola. Dia berunding dengan pemilik tambang di Transvaal dan pejabat kolonial di Mozambik, yang memasok sebagian besar tenaga kerja untuk tambang Transvaal.

Kisah itu saya kutip dari Catherine Higgs, “Chocolate Islands: Cocoa, Slavery, and Colonial Africa” (2012). Dan Burtt bukan orang pertama yang melakukan perjalanan seperti itu. Beberapa orang lain dituliskan pada literatur yang ada di buku ini.

Burtt menulis banyak surat kepada Cadbury untuk melaporkan apa yang dia lihat dan siapa yang dia temui. Bagi Higgs apa yang ditemukan seharusnya tidak mengejutkan, bukan hal yang baru. Rumor soal perbudakan itu benar adanya tetapi seringkali ditutup-tutupi.

Apa yang ditulis Burtt mendorong Cadbury Brothers Limited untuk mencari sumber kakao alternatif. Laporan yang dia siapkan meringkas pengamatannya telah diserahkan kepada pemerintah Inggris dan Portugis, dan membantu mereformasi perekrutan dan perlakuan terhadap buruh. Namun diakui Burtt bukanlah pengunjung biasa ke Afrika: dia melakukan perjalanan dengan tujuan (purpose), dan apa yang dia lihat serta apa yang dia lakukan sangat penting.

Seabad kemudian, perjalanannya bergema di organisasi hak asasi manusia di zaman kita sekarang, yang berupaya mengungkap kondisi yang terkadang menindas di mana pekerja budak belian masih digunakan untuk memproduksi bahan makanan kita. Di awal abad ke-20, pengamatan terhadap “big, innocent-looking man,” ini, yang ternyata idealis, naif, punya perseptif, dan terlalu sering rasis, membantu kita memahami kebutaan budaya dari mereka yang berusaha memperbaiki nasib pekerja Afrika. Namun, membantu untuk memperbaikinya, seperti yang ditunjukkan oleh kisah perjalanan selanjutnya dan kegiatan yang dilakukan. Atas sikap activism Burtt, melawan perbudaan dalam industri kakao itu, pulau São Tomé makin berkembang menjadi produsen kakao tanpa perbudakan. “…dan Cadbury melanjutkan pembelian dari petaninya meski tetap sama sekali tidak menghentikan perbudakan,” kata Ayowa Afrifa Taylor (The Journal of African History, Vol. 48, No. 1 (2007), pp. 154-155 (Cambridge University Press). Cadbury sangat lambat dalam bertindak untuk mengakhiri perbudakan. Ketergantungan pada pekerja budak ini dengan alasan harga kakao yang tinggi dan tidak tersedianya alternatif lain. Disoroti juga karena ketidakpercayaan yang meluas terhadap diplomat Inggris dan Portugis untuk menegakkan penghapusan perbudakan.

Siapa yang tak kenal coklat Cadbury? Perusahaan coklat yang berusia hampir dua abad ini dirintis Keluarga Cadburys. Awalnya mereka menjual teh dan kopi sejak 1824. Ketika Richard dan saudaranya George mengambil alih perusahaan keluarga pada tahun 1861, perusahaan itu tertatih-tatih di tepi kebangkrutan. Mereka hampir bangkrut pada tahun 1863 tetapi pada tahun berikutnya telah menghasilkan sedikit keuntungan. Sebagian dengan beralih dari kopi dan teh dan berinvestasi di kakao. Pada tahun 1866, mereka memperkenalkan “Pure Cocoa Essence,” memasarkannya sebagai minuman panas bergizi dan memanfaatkan budaya konsumen Inggris yang berkembang dan perhatian baru dengan makanan “murni.”

Pada abad 18 itu budak menjadi komoditi yang mengisi awal industrialisasi. Tetapi banyak negara ingin mengakhirinya. Pada akhir 1884 dan awal 1885, perwakilan Inggris, Prancis, Portugal, Spanyol, Belgia, dan Italia bertemu di Berlin atas undangan Jerman. Semua pihak yang diundang telah melarang warganya untuk berdagang budak dan telah melarang perbudakan di koloni mereka, meskipun mereka umumnya mengabaikan kesepakatan itu. Jerman, tuan rumah Konferensi Afrika Barat Berlin, baru memasuki tahap kekaisaran pada pertengahan 1880-an, dan itu mengambil pendekatan yang berbeda. Setelah mendirikan kehadiran kolonial pada tahun 1890, perbudakan yang diatur dengan hati-hati di koloninya terus berlanjut. Di hampir setiap bagian Afrika yang diklaim oleh Eropa, Afrika, Arab, Afro-Arab, dan Afro-Eropa berdagang budak terus berlangsung. Inilah yang menjadi salah satu alasan untuk menjajah.

Dalam konferensi itu mereka berjanji untuk mengakhiri perbudakan di Afrika dan menggantikannya dengan efek peradaban dari tenaga kerja dan perdagangan bebas. Pendekatan perdagangan ternyata terbukti jauh lebih mudah dan lebih murah daripada mengakhiri perbudakan, terutama karena perdagangan menuntut tenaga kerja. Mengakhiri perbudakan adalah alasan utama pertemuan 1884-1885 di Berlin.

Kakao yang baik, yang berkelanjutan, tidak menggunakan perbudakan sepanjang value chain mereka. Semua standar kakao berkelanjutan yang dibuat oleh berbagai lembaga (Fairtrade International, organic, Rainforest Alliance dan UTZ), termasuk yang terbaru, ISO 34101– Standar internasional untuk kakao yang berkelanjutan yang dikeluarkan oleh lembaga internasional pengembang standar–mewajibkan produsen tingkat kebun hingga industri menghormati hak-hak pekerja. Tidak boleh ada kerja paksa, membayar pekerja di bawah kepantasan, membatasi kemerdekaan untuk berserikat hingga tidak mempekerjakan anak-anak.

Kakao yang baik ini dinikmati dengan segala kelezatnya oleh konsumen. Industri kakao juga meraup kenikmatan keuntungan yang besar. Tetapi tidak bagi petani. Nilai industri coklat dunia sebesar USD130 milyar sangat tergantung pada perkebunan kakao untuk bahan baku utama. Mereka utamanya dipasok oleh negara-negara Afrika Barat. Indonesia juga menjadi pemasok kakao penting. Malaysia dan Indonesia merupakan importir biji kakao terbesar di Asia. Sayangnya nilai industri coklat yang besar itu tidak semanis rasanya bagi petani kakao. Petani kakao khususnya di Afrika Barat (Ghana, Pantai Gading, Kamerun) hanya menerima pendapatan kurang USD1.0/hari (600.000 petani di Pantai Gading dan 800.000 petani di Ghana). Anak-anak yang bekerja di kebun kakao juga memprihatinkan. Di Pantai Gading mencapai 891.500 anak dan di Ghana terdapat 708.400 anak. Pantai Gading dan Ghana merupakan 70% penghasil biji kakao dunia (Lihat Tabel 1).

Produksi kakao nasional Indonesia keok. Tanaman kakao yang tua menyebabkan produktivitasnya sangat rendah. Bahkan diperkirakan hanya 217 kg/hektare/tahun, padahal potensinya bisa mencapai 2000 kg/ha/thn. Kini Indonesia bukan lagi produsen biji kakao terbesar ketiga di dunia, tetapi sudah melorot menjadi urutan ke enam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) produksi biji kakao yang diekspor selama tahun 2019 sebesar 30.835 ton, kakao olahan yang diekspor sebesar 285.786 ton dan biji kakao yang diimpor sebesar 234.894 ton. Dengan melakukan metode konversi kakao olahan terhadap bahan baku didapatkan total produksi biji kakao tahun lalu hanya sebesar 217.090 ton. Sementara produksi biji kakao tahun 2018 sebesar 257.258 ton, artinya ada penurunan sebesar 40.169 ton atau 18%.

Pada saat menulis artikel ini saya sedang berada di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan salah satu penghasil kakao. Menurut penuturan petani kakao, produktifitasnya memang makin menurun. Hama dan penyakit datang tak kunjung henti. Harga juga rendah. Tidak memberi daya tarik. Sebagian petani sudah menebang pohon kakao dan menggantikannya dengan jagung. Jika kecenderungan ini dibiarkan maka kita akan kehilangan kesempatan emas untuk memanfaatkan kekayaan alam kita.

Tabel 1. Eksportir Kakao Terbesar Berdasar Nilai/Value

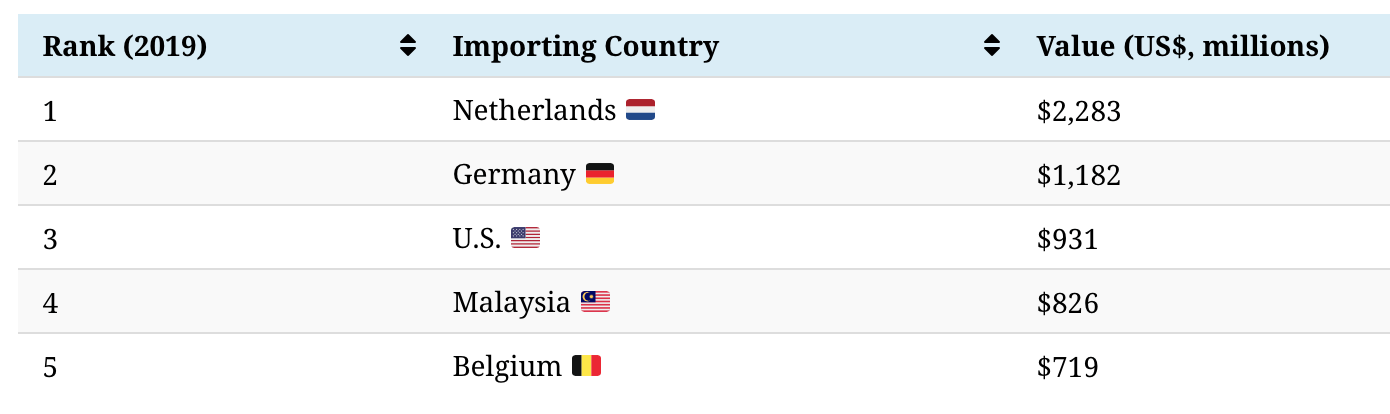

Sementara itu importir kakao terbesar di Eropa adalah Belanda dan Jerman (Tabel 2). Indonesia dengan potensi lahan yang luas ternyata juga tidak mampu menjadi produsen coklat. Hanya cukup sebagai eksportir biji kakao saja yang nilai tambahnya sangat kecil.

Tabel 2. Negara Importir Biji Kakao Terbesar

Dan negara-negara pengimpor biji kakao adalah juga pengekspor produk coklat (Tabel 3). Belanda bukan hanya pengimpor biji kakao terbesar, tetapi juga pengolah terbesar — menggiling 600.000 ton per tahun — dan pengekspor produk cokelat terbesar keempat.

Tabel 3. Negara Pengkespor Coklat

Belgia adalah negara kunci lainnya dalam rantai pasokan, yang mengimpor biji kakao dari negara produsen dan mengekspornya ke seluruh Eropa. Itu juga rumah bagi pabrik cokelat terbesar di dunia, mendukung ekspor cokelat tahunannya senilai $ 3,1 miliar.

Amerika Serikat sebagai importir terbesar ketiga yang mendapatkan kakaonya dari Côte d’Ivoire (Pantai Gading), Ghana, dan Ekuador. Ini masuk akal karena produsen coklat besar: Mars, Hershey, Cargill, dan Blommer — beberapa produsen dan pengolah cokelat terbesar di dunia — berkantor pusat di AS.

Negara-negara importir biji kakao dan eksportir coklat tentu akan sangat tergantung dari petani kakao sebagai produsen utama biji kakau. Tanpa petani kakao tidak akan ada coklat yang kita nikmati. Namun tahukan Anda berapa bagian keuntungan yang diperoleh petani dibanding para pemain dalam rantai pasok kakao?

Petani hanya menerima 6.6% dari total value penjualan akhir. Retailer menikmati valu terbesar 44.2% dan manufaktur coklat 35.2%. Rantai pasokan kakao global diselimuti ketidaksetaraan yang sangat besar. Kira-kira dua pertiga kakao dunia hanya berasal dari dua negara – Ghana dan Pantai Gading – tetapi negara-negara penghasil kakao secara tradisional hanya mendapatkan 12 hingga 13 persen dari rantai nilai industri senilai $ 100 miliar. Perbedaan ini paling parah dialami oleh dua juta petani Afrika Barat: untuk kerja keras mereka, rata-rata petani Afrika menghasilkan hanya $ 0,78 sehari dari kakao, menurut Cocoa Barometer 2018. Laporan Fairtrade Foundation baru-baru ini menemukan bahwa petani kakao perempuan dibayar lebih rendah, mengambil rumah hanya dengan $ 0,23 per hari.

Hilangnya perbudakan di kebun-kebun kakao tidak berarti hidup petani kakao membaik. Fakta bahwa pendapatan petani masih belum memadai perlu mendapatkan perhatian semua stakaholder kakao. Mewujudkan sustainable cocoa memerlukan kerjasama dan berbagi tanggungjawab.

Mars, Nestlé, dan Hershey — beberapa produsen cokelat terbesar di dunia — telah membuat beberapa janji untuk menghapus pekerja anak di pertanian kakao selama dua dekade terakhir, tetapi belum mencapai target mereka.

Selain itu, organisasi seperti UTZ Certified, Rainforest Alliance, dan Fairtrade sedang berupaya untuk meningkatkan keterlacakan dalam rantai pasokan dengan menjual ‘kakao bersertifikat’, yang bersumber dari perkebunan yang melarang pekerja anak.

Baru-baru ini, Pantai Gading dan Ghana mengumumkan premi tetap sebesar US $ 400 / ton untuk masa depan kakao, yang bertujuan untuk meningkatkan mata pencaharian petani dengan membentuk persatuan untuk kakao, yang juga dikenal dengan bahasa sehari-hari sebagai “COPEC” yang terinspirasi dari kartel minyak OPEC. COPEC adalah OPEC untuk industri cocoa.

Meskipun inisiatif ini memiliki beberapa dampak positif, masih banyak yang harus dilakukan untuk berhasil memberantas pekerja anak berskala besar dan kemiskinan mereka yang terlibat dalam rantai pasokan pahit kakao. Fakta bahwa petani hanya menerima 6.6% dari total rantai nilai coklat, harga yang buruk, dan keterbatasan sumberdaya yang memungkinkan petani kakao bisa berproduksi dengan baik, bisa menjadi indikasi ini: perbudakan belum berakhir.

i https://www.visualcapitalist.com/cocoa-a-bittersweet-supply-chain/

ii https://news.majalahhortus.com/produksi-kakao-nasional-terus-merosot/

iii https://www.visualcapitalist.com/cocoa-a-bittersweet-supply-chain/

iv https://www.worldfinance.com/markets/sweet-nothings-what-west-africas-copec-plan-means-for-cocoa-farmers