Sustainability 17A #5

NSMD, LEI, dan Boundary Spanning

Dwi R. Muhtaman,

sustainability learner

Ketika seorang Hubert Kwisthout yang menggantungkan hidupnya dari membuat produk berbahan kayu tropika diboikot maka ia kehilangan sumber pendapatan satu-satunya. Konsumen tidak lagi membeli. Padahal ia tidak tahu menahu soal kerusakan hutan tropika. Ia tidak pernah merusaknya, tidak pernah menebang kayu. Tidak pernah menggerakkan buldozer untuk menghancurkan hutan tempat masyarakat adat hidup. Tetapi karena Kwisthout menggunakan kayu tropika dalam memproduksi barang dagangannya maka ia dianggap bagian dari kerusakan hutan tropika. Ia dijauhi konsumen, pelanggannya.

Kwisthout adalah seorang pembuat alat musik yang disebut bagpipe. Ini adalah alat musik dengan pipa buluh yang dibunyikan oleh tekanan angin yang dipancarkan dari tas yang diremas oleh lengan pemain. Angin yang dipompa dari tas itu seperti meniup lubang-lubang sepanjang pipa tersebut sehingga menimbulkan bunyi yang diatur dengan membuka tutup jemari serupa memainkan seruling. Alat musik bagpipe ini digunakan dalam musik rakyat terutama di Skotlandia, Irlandia, Northumberland, dan Prancis.

Keahliannya itu dipupuk selama lebih dari dua puluh tahun. Melalui kerja keras dan ketekunan, Kwisthout membangun reputasi sebagai pembuat instrumen indah yang mampu menghasilkan musik yang indah. Baginya bagpipe buatannya lebih dari sekadar produk untuk dijual — produknya mewakili jatidiri dan rasa seninya kepada pelanggan.

Dalam skala yang lebih luas negara-negara tropika penghasil kayu untuk tujuan ekspor kesulitan menjual kayunya. Pasar menolak. Sementara negara sangat lamban mengambil tindakan. Konsumen dirugikan. Publik, sebagian, juga dirugikan. Kebutuhan kayu tidak bisa dipenuhi.

Kwisthout merasa punya tanggungjawab moral. Tetapi bagaimana caranya dia bisa mendapatkan kayu tropika dari sumber yang mengelola hutannya dengan baik, bertanggungjawab. Profesi yang dicintainya itu melecutkan ide. “Pasti ada jalan keluar,” pikirnya. Solusi pertama Kwisthout adalah membentuk perusahaan dagang di Inggris Raya yang tujuannya adalah untuk membeli kayu dari sumber yang ramah lingkungan. Namun, Kwisthout dengan cepat memahami bahwa mereka yang mengklaim menjual kayu lestari tidak memiliki cara untuk memverifikasi sumber sebenarnya, dari hutan berkelanjutan atau tidak. Ide lain muncul di kepala Kwisthout. Mengapa tidak memiliki kelompok lingkungan dan kepentingan sosial lainnya yang menyusun seperangkat aturan mengatur pengelolaan hutan lestari, mensertifikasi perusahaan secara independen yang mempraktikkan standar-standar ini, dan dengan demikian memungkinkan konsumen untuk membeli produk kayu dari perusahaan yang lolos proses sertifikasi?

Maka jadilah pendekatan sertifikasi hutan hingga saat ini. Pasar telah bekerja dan mengambil alih peran menekan pembuat kebijakan untuk mengambil tindakan yang pantas dalam menyelamatkan hutan.

Pada tahun 1990-an tidak banyak pemerhati atau peneliti kebijakan publik yang melihat fenomena menarik munculnya otoritas baru di luar negara sebagai alat untuk mengatasi kerusakan lingkungan dan masalah sosial. Arena baru ini mulai muncul saat itu ketika otoritas negara berkurang atau tidak hadir, dan ilmuwan politik, sosiolog, sarjana hukum, dan ekonom agak terbata-bata memahami perubahan sebuah gerakan dalam menangani masalah-masalah yang menjadi perhatian masyarakat sipil.

Seorang peneliti kebijakan publik, Profesor Banjamin Cashore, yang saya kutip cerita Kwisthoutnya, penasaran untuk menyingkap pertanyaan dapatkah inisiatif baru ini mengatasi masalah kebijakan publik yang amat penting dan telah gagal diatasi dengan cara-cara traidional? Atau apakah sistem privat baru ini hanya upaya untuk mengurangi apa yang mestinya lebih banyak lagi dilakukan melalui regulasi pemerintahan? Ben Cashore, demikian dia biasa dipanggil, adalah seorang dosen yang tahun 1990-an mendapatkan posisi baru di Auburn University’s School of Forestry di Alabama dari sebelumnya mengajar di British Columbia, Kanada.

Dalam dunia kehutanan, otoritas swasta ini, private authority, adalah sertifikasi hutan yang mulai dikenal luas di Amerika Serikat dan global. Cashore menyebutnya sebagai non-state market-driven (NSMD) authority. Namun pada waktu itu hanya sedikit yang mengetahui apakah sertifikasi bisa digunakan di lapangan sebagai alat untuk meningkatkan sustainable forestry atau bagaimana sertifikasi dapat mempengaruhi konstruksi sosial, tantangan, dan perdebatan tentang definisi yang tepat kehutanan berkelanjutan.

NSMD bukanlah hal yang baru. Jejaknya bisa ditelusuri dari tahun 1980-an atau bahkan sebelumnya. Beberapa kecenderungan perkembangan NSMD dicatat oleh Cashore dalam bukunya “Governing Through Markets: Forest Certification and the Emergence of Non-State Authority” (Benjamin Cashore, Graeme Auld, and Deanna Newsom, 2004).

Arena kebijakan domestik, khususnya di Amerika Serikat, kerap mendapat sorotan aktor-aktor transnasional, aturan norma internasional dan ini juga sebagai dampak dari globalisasi, proses yang oleh Bernstein dan Cashore (2000) disebut sebagai internasionalisasi–sesuatu yang juga terjadi pada kebijakan domestik di Indonesia.

Kampanye boikot berbasis pasar sering digunakan untuk memaksa pemerintah dan perusahaan memperhatikan perlindungan lingkungan. Internasionalisasi ini sering dianggap sebagai upaya yang lebih mudah daripada mencoba mempengaruhi bisnis dan kebijakan secara domestik. LSM lingkungan menggunakan kekuatan pasar untuk membentuk policy response. Pasar terbukti bekerja dengan memadai untuk perubahan kebijakan.

Jejak sejarah berikutnya menegaskan maraknya NSMD ini adalah reaksi bisnis terhadap aksi aksi kelompok lingkungan dan publik yang menunjukkan kepedulian luas soal lingkungan. B&Q di Inggris, Ikea di Swedia, dan Home Depot di AS, mulai mempelajari asal usul produk-produk kayu yang mereka jual. Apakah sumbernya berasal dari hutan yang dikelola dan dihasilkan dengan cara yang ramah lingkungan. Kemudian Organisasi Kayu Tropis Internasional (ITTO) membentuk International Tropical Forest Agreement yang mendorong negara-negara pengekspor kayu tropika membuat komitmen untuk peningkatan liberalisasi perdagangan kayu tropika dan pembangunan berkelanjutan dari sumberdaya hutan yang bertanggungjawab.

Pemicu yang paling penting NSMD akhirnya muncul ketika KTT Bumi 1992 gagal menyepakati Global Forest Convention.

Hingga saat ini NSMD mampu menyelamatkan hutan dengan ‘memaksa’ para pengelola hutan untuk ‘sukarela’ menerapkan standar pengelolaan hutan yang bertanggungjawab atau berkelanjutan. Pro dan kontra masih berlanjut. Tetapi rules, standar dan sejumlah faktor governance adalah sesuatu yang dinamis. Selalu memperbarui dirinya sesuai dengan tantangan jaman.

Tetapi Hariadi Kartodihardjo dalam sebuah tulisannya: “Pasar Bukan Solusi Deforestasii” menolak pandangan bahwa pasar, dengan mekanisme sertifikasi, adalah solusi atas maraknya deforestasi. Menurut saya pendapat pasar bukan solusi deforestasi, tidak sepenuhnya benar. Beragam faktor yang menyebabkan deforestasi.

Dalam beberapa dekade terakhir, salah satu kritik mendasar terhadap sistem perizinan pengelolaan hutan telah berdampak pada kerusakan lingkungan yaitu degradasi hutan dan deforestasi seperti dipaparkan J. Indarto, S. Kaneko and K. Kawata “Do Forest Permits Cause Deforestation in Indonesia?” (International Forestry Review, 2018: 17(2):165-181). Dan fakta bahwa deforestasi adalah sebuah permainan politik juga tidak bisa diabaikan seperti ditulis Peter Dauvergne: “The Politics of Deforestation in Indonesia” (Pacific Affairs, Vol. 66, No. 4 (Winter, 1993-1994), pp. 497-518).

Meskipun diakui bahwa sejak didirikan lebih dari 25 tahun yang lalu sebagai pendekatan sukarela, berbasis pasar dalam meningkatkan pengelolaan hutan, dan sertifikasi hutan telah berkembang pesat di negara-negara sedang perkembangan, namun kita hanya tahu sedikit tentang apakah dan dalam kondisi apa sertifikasi mempengaruhi deforestasi (baca: Does eco-certification stem tropical deforestation? Forest Stewardship Council certification in Mexico” ditulis oleh Allen Blackman, Leonard Goff, Marisol Rivera Planter pada Journal of Environmental Economics and Management, 2018). Meski demikian penelitian yang dilakukan Olivier Damette a, Philippe Delacote “Unsustainable timber harvesting, deforestation and the role of certification” (Ecological Economics, 2011) memberi sedikit pencerahan bahwa sertifikasi mempunyai korelasi yang negatif dengan deforestasi. Artinya pada perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi, deforestasi justru tidak terjadi.

Delabre (2020) yang dikutip Hariadi Kartodihardjo penting menjadi peringatan. Tidak seluruhnya mekanisme pasar bisa menghasilkan dampak yang baik atau mengurangi deforestasi. “By pricing forests and the ecosystem services they provide, their value can be compared and equated with other economic losses and benefits and their protection relies on demand for their services. If the gains from deforestation outweigh those of preservation, we are left with very little basis to contest their destruction.” Kecuali ada kepastian bahwa pasar selalu memberi values yang tinggi melebihi dibanding values deforestasi–sesuatu yang utopis. “Upaya pelestarian hutan juga tidak cukup dilakukan hanya dengan menghitung manfaat ekonomi total dari hutan maupun proses partisipasi masyarakat yang hanya sebatas sebagai syarat administrasi,” tulis profesor Hariadi Kartodihardjo.

Lembaga Ekolabel Indonesia yang pada November-Desember 2020 ini melakukan Kongres ke IV secara virtual dihadapkan pada tantangan ‘hidup mati.’ Kondisi pingsan bukan pilihan. Apakah betul “LEI telah membuktikan pasar gagal mewujudkan manajemen hutan lestari,” seperti ditulis Hariadi Kartodihardjo. Ini harus diuji. Sebuah lembaga atau seseorang bisa dikatakan telah membuktikan…jika kehadirannya dalam pembuktian itu terang benderang. Jika LEI telah membutikan pasar gagal artinya LEI memang hadir di tengah pasar dan bekerja untuk mampu memasuki dan menembus pasar, lalu tidak berhasil.

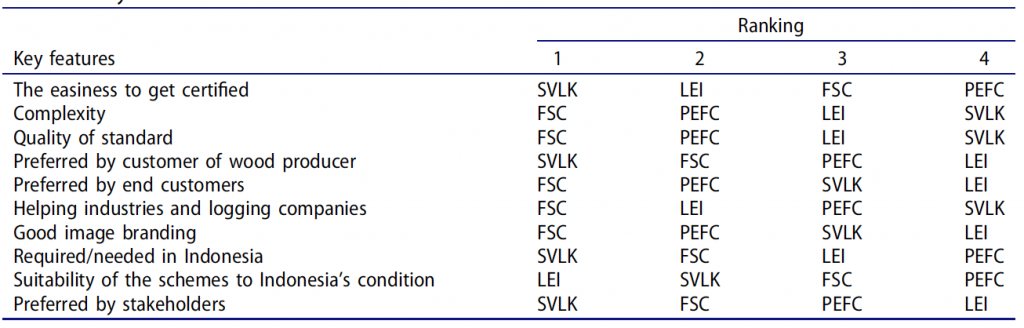

Penelitian yang dilakukan Agung Wibowo, Santi Pratiwi, dan Lukas Giessen: “Comparing management schemes for forest certification and timber-legality verification: Complementary or competitive in indonesia?” (Journal of Sustainable Forestry, 2018) menyiratkan kehadiran LEI dipasar dan benak konsumen buruk. Penelitian ini menempatkan LEI pada posisi buncit dibanding FSC, PEFC dan SVLK). Dengan menggunakan the Forest Certification Assessment Guide (FCAG) peneliti mengidentifikasi karateristik empat skema sertifikasi yang beroperasi di Indonesia, yakni FSC, PEFC, LEI, and SVLK.

Dalam hal disukai oleh konsumen akhir LEI menduduki peringkat terakhir. Padahal kalau dilihat dari kesesuaikan standar dan sistem pada kondisi lokal Indonesia LEI menempati peringkat terbaik. Namun LEI tidak mampu melakukan kapitalisasi potensi terbaiknya sehingga dalam hal Good Image Branding pun masih kalah dengan SVLK. LEI pada posisi buncit lagi. Tabel lengkap bisa dibaca di bawah ini.

Sumber: Agung Wibowo, Santi Pratiwi, dan Lukas Giessen (2018).

Ini mennjukkan LEI pada dasarnya tidak cukup dikenal di pasar domestik apalagi internasional. LEI bukan membuktikan pasar gagal. Tetapi justru sebaliknya LEI gagal hadir di pasar, belum pada taraf membuktikan kegagaalan pasar. Dan situasi ini LEI membuktikan masalah yang kompleks, seperti pengelolaan hutan yang berkelanjutan, tidak bisa diselesaikan dengan pengelolaan sebuah organisasi yang sederhana. Mandat LEI yang kompleks tidak bisa dipenuhi dengan pengelolaan LEI yang tidak kongkruen dengan mandatnya.

Apa yang harus dilakukan LEI ke depan? Kongres IV adalah momentum kritis. LEI perlu memeriksa dengan serius boundary spanningnya–sebuah proses dimana sejumlah jaringan lintasbatas (transnasional, translocal, trans-institutional) dari beragam aktor mengatur dan menegakkan standar untuk pengelolaan hutan. Sertifikasi hutan adalah rezim boundary spanning, sebuah ‘pengaturan yang mengatur standar pengelolaan hutan yang berkelanjutan yang mencakup beberapa subsistem dan mendorong kebijakan integratif. Di dalamnya terdapat subsistem ekonomi, lingkungan dan sosial, sertifikasi hutan mengembangkan dan menegakkan standar sertifikasi untuk mempromosikan SFM (Lain Dare: “From global forests to local politics: unwrapping the boundaries within forest certification.” Australian Journal of Political Science, 2018).

Boundary spanning di dalam sertifikasi hutan melintasi lebih dari batas negara, dengan beragam subsistem yang membawa banyak kepentingan, institusi dan batasan aktor yang berbaur. Integrasi boundary spanning ini menghasilkan tata kelola yang sangat kompleks dan berpotensi menimbulkan ketegangan.

Tentu harus dimulai dari diagnosa internal, tatakelola organisasi, strategi yang dilakukan untuk mencapai mandat dan program serta organ-organ yang memadai untuk menjalankan organisasi. Menata ulang dan mengembangkan ekosistem dalam boundary spanning agar mendapatkan dukungan yang terbaik, mulai dari anggota, jaringan-jaringan dan beragam komponen relevan dalam ekosistem LEI.

Persoalan yang kompleks seringkali membutuhkan cara penyelesaian yang baru ketika cara lama tidak lagi mampu melakukannya.

https://www.forestdigest.com/detail/892/mitos-hutan-lestari