Rubarubu #99

Collective Illusions:

Mengungkap Sisi Buruk dan Cara Mengatasinya

Di sebuah perusahaan teknologi ternama, sebuah rapat penting digelar untuk memutuskan apakah akan meluncurkan produk baru yang revolusioner. Saat CEO yang karismatik memaparkan idenya dengan penuh keyakinan, ia bertanya, “Apakah ada yang keberatan?” Ruangan hening. Semua kepala di meja rapat, satu per satu, mengangguk setuju. Mereka pulang dengan perasaan cemas, mengetahui dalam hati bahwa produk itu belum siap dan penuh risiko. Namun, tidak ada satu pun yang berani bersuara. Semua mengira bahwa diamnya orang lain adalah tanda persetujuan, padahal sebenarnya, mereka semua diam karena takut menjadi satu-satunya yang menentang. Inilah mesin “ilusi kolektif” yang berjalan dengan sempurna—sebuah fenomena yang dikupas secara mendalam oleh Todd Rose dalam bukunya, “Collective Illusions: Conformity, Complicity and The Science of Why We Make Bad Decisions” (2022). Buku ini membongkar mengapa kelompok manusia yang cerdas sering kali secara bersama-sama memilih jalan yang salah, menindas suara asli mereka sendiri, dan menciptakan realitas sosial yang bertentangan dengan keyakinan privat mereka.

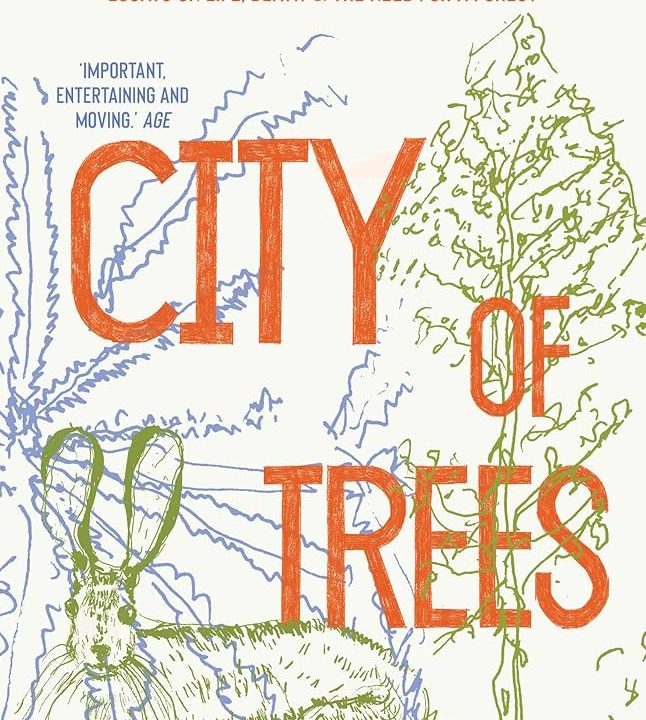

Todd Rose, seorang ilmuwan perilaku dan penulis The End of Average, berargumen bahwa akar dari banyak masalah sosial, politik, dan organisasi kita bukanlah perbedaan pendapat, me-lainkan sebuah “ilusi kolektif”. Ia mendefinisikannya sebagai: “situasi di mana mayoritas anggota suatu kelompok secara pribadi menolak suatu norma, namun secara keliru meng-anggap bahwa mayoritas lainnya menerimanya” (Rose, 2022). Dengan kata lain, kita mengikuti aturan yang tidak kita percayai, karena kita yakin orang lain mempercayainya. Buku ini meng-gabungkan riset psikologi sosial, neuroscience, dan studi kasus sejarah untuk membedah bagaimana ilusi ini lahir, tumbuh, dan akhirnya menjerat kita semua.

Mekanisme utamanya berpusat pada dua dorongan manusia yang kuat: keinginan untuk disukai (konformitas) dan keinginan untuk dihormati (status). Dalam lingkungan yang kompleks, kita menggunakan sinyal dari orang lain sebagai jalan pintas mental untuk memahami realitas. Namun, sinyal ini sering kali bias dan terdistorsi, menciptakan kesenjangan antara “kehidupan publik” (di mana kita tampak menyetujui norma) dan “kehidupan privat” (di mana kita sebenarnya ragu atau menentang). Rose menjelaskan bahwa ilusi kolektif paling kuat dalam hal “norma-opini” (apa yang dianggap boleh dipikirkan atau dikatakan) dibandingkan “norma-tindakan” (apa yang sebenarnya dilakukan). Ini menciptakan tirani diam dan kepatuhan yang semu.

Dampaknya adalah pengambilan keputusan yang buruk secara sistematis, mulai dari lingkup kecil seperti rapat tim, hingga skala besar seperti polarisasi politik. Rose menunjukkan bagaimana media sosial dan algoritma memperkuat ilusi ini dengan menciptakan “lingkaran gema yang terperlihatkan”, di mana kita tidak hanya terpapar pada pendapat yang sama, tetapi juga terlalu memperkirakan seberapa luas sebenarnya pendapat itu dipegang. Hal ini memicu spiral ketidakjujuran publik yang meluas.

The Secret of Elm Hollow

Pengantar buku ini dibuka dengan sebuah kisah yang powerful dan alegoris tentang “Elm Hollow”, sebuah kota kecil di mana semua penduduknya, selama beberapa generasi, secara patuh mengikuti sebuah ritual aneh: setiap hari Sabtu, mereka berdiri di halaman depan rumah masing-masing dan menyapu daun-daun yang sebenarnya tidak ada. Tidak ada yang tahu mengapa, tetapi semua orang melakukannya karena melihat orang lain melakukannya. Hingga suatu hari, seorang anak kecil bertanya, “Ibu, daun apa yang kita sapu?” Pertanyaan polos itu mengguncang seluruh kota dan akhirnya mengungkap kebenaran: tidak pernah ada peraturan tertulis tentang ritual itu. Itu semua dimulai dari sebuah kesalahpahaman kecil puluhan tahun lalu yang kemudian menjadi norma tak terucapkan yang dipatuhi semua orang tanpa pernah ditanyakan.

Kisah Elm Hollow adalah metafora inti buku ini. Rose menggunakan cerita ini untuk mengilustrasikan bagaimana “norma-norma tak terlihat” dan “kesepakatan diam-diam” dapat mengendalikan perilaku kita lebih kuat daripada aturan yang eksplisit. Rahasia Elm Hollow bukanlah pada daun-daun imajiner, melainkan pada “keheningan yang kompak” dari seluruh warganya. Tidak ada yang ingin menjadi orang aneh yang bertanya, sehingga ilusi itu bertahan selama berabad-abad. “Elm Hollow,” tulis Rose, “ada di mana-mana. Itu adalah rapat di mana tidak ada yang bertanya. Itu adalah komunitas di mana tidak ada yang mengakui keraguan mereka. Itu adalah budaya di mana semua orang berpura-pura, dan semua orang mengira orang lain benar-benar percaya” (Rose, 2022).

Di era polarisasi digital dan “cancel culture“, buku Rose sangatlah relevan dan mendesak. Ia

memberikan kerangka ilmiah untuk memahami mengapa diskusi publik terasa begitu terbebani dan tidak autentik. Kita hidup di dunia yang dipenuhi “Elm Hollows” digital—ruang di mana orang merasa terpaksa menyaring pendapat mereka, mengira mereka minoritas, padahal sebenarnya mayoritas diam merasa sama. Hal ini menjelaskan mengapa perubahan sosial sering kali terasa tiba-tiba: ketika satu orang akhirnya bersuara, ia memecahkan ilusi tersebut dan membebaskan suara-suara lain yang selama ini terpendam.

Relevansinya terlihat dalam isu-isu seperti kesehatan mental di tempat kerja (di mana semua orang berpura-pura baik-baik saja), keberlanjutan lingkungan (di mana banyak orang khawatir tetapi enggan bertindak karena mengira orang lain tidak peduli), hingga dinamika politik. Buku ini adalah penangkal bagi keputusasaan yang timbul dari perasaan sendirian dalam keyakinan kita.

Prospeknya ke depan, pemahaman tentang ilusi kolektif menjadi kunci untuk membangun “budaya keaslian” (culture of authenticity). Dengan menyadari mekanisme ini, kita dapat merancang sistem—baik di perusahaan, platform digital, atau masyarakat—yang mengurangi biaya untuk bersikap jujur dan meningkatkan sinyal dari keragaman opini yang sebenarnya. Filosofi ini sejalan dengan seruan penyair dan aktivis Muslim Amerika, Mohja Kahf, yang menulis: “Katakan kebenaranmu, bahkan jika suaramu gemetar.” Demikian pula, pemikir eksistensialis Søren Kierkegaard mengkritik “kerumunan” sebagai tempat di mana individu menghilang dan tanggung jawab moral dikaburkan. Islam juga menekankan pentingnya “amar ma’ruf nahi munkar” (menyuruh pada kebaikan dan mencegah kemunkaran), sebuah kewajiban yang menjadi mustahil jika budaya ilusi kolektif membungkam suara hati nurani.

Jebakan-Jebakan Tak Terlihat dalam Kerumunan

Bagian Pertama buku Todd Rose, “The Conformity Traps“, membawa kita masuk ke dalam laboratorium tersembunyi di mana ilusi kolektif ditempa. Di sini, kita menyaksikan bagaimana naluri manusia paling dasar—keinginan untuk diterima dan diakui—dengan mudah dibelokkan menjadi mesin yang memproduksi kepatuhan buta dan kebohongan bersama.

Perjalanan kita dimulai dengan Chapter 1: Naked Emperors. Rose menggunakan dongeng klasik Hans Christian Andersen bukan sebagai cerita anak-anak, tetapi sebagai prototipe psikologis yang akurat. Dalam kisah itu, semua rakyat memuji gaun baru sang Kaisar yang sebenarnya tidak ada, karena masing-masing orang takut dianggap bodoh jika tidak bisa melihatnya. Rose berpendapat bahwa “Kaisar Telanjang” adalah kondisi yang terus-menerus tercipta dalam masyarakat modern. Bukan karena kita semua tidak bisa melihat kebenaran, tetapi karena kita terlalu takut untuk menjadi yang pertama—atau satu-satunya—yang menyuarakannya. Jebakan ini bukanlah kebodohan kolektif, melainkan “rasionalitas yang terdistorsi”.

Setiap individu membuat kalkulasi yang masuk akal: “Jika orang lain semua setuju, kecil kemungkinan mereka semua salah. Dan jika mereka tidak salah, maka sayalah yang ber-masalah.” Dengan demikian, sistem ini menghukum kejujuran dan memberi penghargaan pada kepura-puraan. Filsuf abad ke-19, Søren Kierkegaard, dengan tajam mengamati fenomena ini: “Kebenaran selalu berada dalam minoritas, dan minoritas selalu lebih kuat dari mayoritas, karena minoritas umumnya dibentuk oleh mereka yang benar-benar memiliki pendapat, sementara kekuatan mayoritas hanyalah ilusi.” Rose memberikan bukti ilmiah untuk pernyataan Kierkegaard ini.

Setelah memahami dinamika Kaisar Telanjang, kita menggali lebih dalam ke motivasi pribadi di baliknya dalam Chapter 2: Lying to Belong. Di sini, Rose membedah dorongan evolusioner kita untuk menjadi bagian dari kelompok. Ia berargumen bahwa kita tidak hanya berbohong kepada orang lain untuk diterima; seringkali, kita terlebih dahulu berbohong kepada diri sendiri. Proses-nya dimulai dengan “penyesuaian preferensi” di mana kita secara bawah sadar meng-ubah opini pribadi kita agar selaras dengan apa yang kita kira sebagai opini mayoritas. Ini bukan kepalsuan yang sinis, melainkan mekanisme pertahanan psikologis. Otak kita menganggap pengucilan sosial sebagai ancaman eksistensial—dalam konteks evolusi, diusir dari suku berarti kematian. Oleh karena itu, “kepatuhan menjadi strategi bertahan hidup, dan keaslian menjadi kemewahan yang berisiko”(Rose, 2022). Kita mengorbankan kebenaran di altar keanggotaan kelompok. Psikolog Muslim abad ke-11, Al-Ghazali, dalam karyanya Ihya’ Ulumuddin, telah memperingatkan tentang “riya'”—beramal untuk dilihat orang—sebagai penyakit hati yang merusak keikhlasan. Dinamika “Lying to Belong” yang dijelaskan Rose adalah bentuk sekuler dan kolektif dari riya’ ini, di mana kita mengubah keyakinan dan ucapan kita demi persetujuan sosial.

Namun, kebohongan aktif hanyalah satu bagian dari teka-teki. Mekanisme yang lebih halus dan lebih kuat justru adalah keheningan. Chapter 3: The Sound of Silence mengungkapkan bagai-mana apa yang tidak dikatakan justru membentuk realitas sosial kita lebih dari apa pun. Rose menjelaskan konsep “pluralistic ignorance”—keadaan di mana mayoritas secara pribadi menolak suatu norma, tetapi salah mengira bahwa mereka sendirian, sehingga semua orang tetap diam. Keheningan ini lalu disalahtafsirkan sebagai persetujuan. Ia mencontohkan bagaimana di kampus-kampus, masalah penyalahgunaan alkohol sering kali dipertahankan karena mayoritas siswa diam-diam tidak nyaman dengan budaya pesta berat, tetapi mengira mereka minoritas yang ketinggalan zaman. Diam bukanlah emas; diam adalah semen yang mengeraskan ilusi. Rose mengutip penyair dan aktivis Amerika, Audre Lorde, yang berkata: “Transformasi keheningan menjadi bahasa dan tindakan adalah sebuah tindakan penepisan diri.” Bab ini menunjukkan bahwa dengan memilih untuk diam, kita bukan hanya menjadi komplicit, tetapi kita secara aktif membangun penjara bagi diri kita dan orang lain.

Dalam tradisi Islam, keheningan dalam menghadapi kemungkaran dikecam keras. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Barangsiapa di antara kamu melihat suatu kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lidahnya; jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman.” (HR. Muslim). Ilusi kolektif bertahan karena kita terjebak pada tahap “hati”—keberatan hanya dalam batin, yang tak terlihat oleh siapa pun.

Ketiga bab ini saling mengunci membentuk sebuah siklus jebakan yang sempurna: Kita melihat “Kaisar Telanjang” (Chapter 1) tetapi, karena kebutuhan mendalam untuk “Berbagian” (Chapter 2), kita memilih untuk “Berbohong” atau, yang lebih umum, untuk tetap “Diam” (Chapter 3). Keheningan kolektif itu kemudian memperkuat ilusi bahwa Kaisar itu memang berpakaian indah, sehingga menjerat orang berikutnya yang masuk ke dalam siklus yang sama. Rose me-ngajak kita untuk mengenali pola ini dalam rapat tim, dalam budaya perusahaan, dalam per-cakapan politik di meja makan, dan dalam norma-norma sosial yang kita ikuti tanpa ber-tanya. Bagian pertama ini adalah diagnosis yang mendalam: sebelum kita bisa menyembuh-kan penyakit ilusi kolektif, kita harus terlebih dahulu memahami betapa dalamnya jebakan konformitas itu tertanam dalam psikologi kita.

Senjata-Senjata untuk Membebaskan Diri

Setelah memetakan jebakan konformitas dan arsitektur ilusi, Todd Rose dalam Bagian III: Reclaiming Our Power beralih dari diagnosis menuju resep. Di sini, ia tidak hanya menawarkan harapan, tetapi peta jalan praktis untuk membongkar ilusi kolektif dari dalam. Bagian ini adalah seruan untuk membangun kekebalan sosial melalui tindakan individual yang berani dan desain sistem yang lebih bijak.

Perjalanan peneguhan dimulai dengan Chapter 7: The Virtue of Congruence. Rose berpendapat bahwa untuk melawan tarikan ilusi, kita membutuhkan lebih dari sekadar niat baik; kita memb-utuhkan “kekuatan batin dari keselarasan”. Kongruensi, baginya, adalah keadaan di mana kehidupan publik dan kehidupan privat kita selaras—apa yang kita katakan di depan umum adalah cerminan dari apa yang benar-benar kita yakini secara pribadi. Ini bukan berarti kita harus membagikan setiap pemikiran, tetapi bahwa kita menolak untuk secara aktif menyatakan persetujuan atas sesuatu yang kita tolak. Rose menyebutnya sebagai “keutuhan moral yang fungsional”.

Ia mengakui bahwa hidup dengan kongruen memiliki biaya sosial (kita mungkin tidak disukai atau dianggap aneh), tetapi biaya ketidakselarasan—bagi diri kita dan masyarakat—jauh lebih besar: kecemasan, penipuan diri, dan pelestarian status quo yang rusak. Kongruensi, dengan demikian, adalah fondasi. Filosofi ini bergema dengan seruan Islam kepada “shiddiq” (kebenar-an dan integritas) sebagai sifat dasar orang beriman, dan dengan ajaran filsuf Romawi Seneca: “Siapa pun yang memiliki tujuan yang berbeda antara hidup dan kata-kata, adalah orang yang tidak utuh.”

Namun, seorang individu yang kongruen bisa dengan mudah dikucilkan. Agar kejujuran tidak menjadi hukuman, kita perlu merancang ulang lingkungan sosial kita. Inilah inti dari Chapter 8: Trusting Strangers. Rose melakukan pembalikan paradigma yang radikal: untuk memecahkan ilusi, kita justru harus meningkatkan kepercayaan sosial, bukan menguranginya. Namun, ini bukan kepercayaan yang naif. Rose membedakan antara “trust in character” (kepercayaan pada niat baik seseorang) yang memang sulit dengan orang asing, dan “trust in competence” (kepercayaan bahwa orang lain memiliki informasi atau perspektif yang valid). Ia berargumen bahwa ilusi kolektif berkembang dalam lingkungan di mana kita meragukan kompetensi orang lain secara sistematis—kita mengira mereka tidak tahu apa-apa, hanya mengikuti arus, atau tidak punya pendapat berdasar.

Untuk mematahkan ini, kita perlu membangun sistem dan norma yang “mengasumsikan keragaman pemikiran yang tersembunyi” dan membuatnya aman untuk diungkapkan. Ini bisa berupa prosedur rapat yang mengharuskan suara ditulis sebelum dibahas, atau platform yang menampilkan pendapat secara anonim sebelum kelompok bertemu. Tujuannya adalah untuk memisahkan isi pendapat dari identitas pembicara, sehingga orang lebih berani jujur. Aktivis hak-hak sipil Ella Baker pernah berkata, “Beri orang cahaya, dan mereka akan menemukan jalannya.”Bab ini adalah tentang merancang lampu yang menerangi keragaman pendapat yang sebenarnya, sehingga kita dapat mempercayai bahwa “orang asing” di sekitar kita mungkin memiliki potongan kebenaran yang kita lewatkan.

Kongruensi dan kepercayaan akhirnya bermuara pada sebuah tindakan yang paling transformatif, yang diuraikan dalam Chapter 9: Living in Truth. Rose mengangkat konsep dari Václav Havel, dramawan dan presiden Ceko, yang mendefinisikan “hidup dalam kebenaran” bukan sebagai pemberontakan heroik, tetapi sebagai “penolakan harian untuk hidup dalam kebohongan”. Ini adalah pilihan untuk berhenti berpartisipasi dalam ritual-ritual kecil yang menopang ilusi—entah itu dengan mengajukan pertanyaan sederhana di rapat, menyatakan keraguan dalam percakapan keluarga, atau menolak untuk mengulangi narasi yang kita yakini palsu hanya karena itu yang diharapkan. Rose menekankan bahwa tindakan ini bersifat “generatif”. Saat satu orang hidup dalam kebenaran, ia mengirimkan sinyal yang kuat kepada orang lain: “Anda tidak sendirian. Opini pribadi Anda valid.” Tindakan ini memutus siklus pluralistic ignorance dan dapat memicu “kaskade keaslian” di mana kejujuran menjadi lebih aman dan lebih umum. Havel sendiri menulis: “Dalam ketaatan yang begitu luas terhadap ritual palsu, ada yang hilang, dan hilangnya itu adalah diri manusia yang tidak dapat direduksi.” Chapter 9 adalah panduan untuk merebut kembali diri manusia itu, bukan dengan grand gesture, tetapi dengan integritas sehari-hari.

Ketiga bab penutup ini membentuk sebuah trinitas pemberdayaan yang kuat: Kongruensi (Chapter 7) memberi kita kekuatan batin dan kejelasan moral. Kepercayaan pada Orang Asing (Chapter 8) memberi kita kerangka sosial untuk merancang sistem yang melindungi dan memanfaatkan kejujuran itu. Dan Hidup dalam Kebenaran (Chapter 9) adalah praktik sehari-hari yang mengubah kekuatan pribadi dan desain sosial itu menjadi aksi pemutusan ilusi. Rose menunjukkan bahwa kekuatan kita untuk mengubah ilusi kolektif tidak terletak pada pe-nyerangan frontal terhadap “mayoritas”, tetapi pada keberanian untuk, pertama-tama, menyelaraskan hidup kita sendiri, dan kemudian dengan rendah hati merancang ruang di mana kebenaran kecil dapat bersuara. Pada akhirnya, merebut kembali kekuatan kita adalah proses membangun budaya di mana menjadi manusia yang utuh—dengan segala keraguan, keyakinan, dan keunikannya—tidak lagi merupakan tindakan perlawanan, melainkan norma yang diterima.

Membongkar Ilusi, Membangun Ketahanan: Sebuah Sintesis untuk Bisnis yang Berkelanjutan.

Krisis Kesesuaian di Era Ketidakpastian

Dalam sebuah ruang rapat dewan direksi sebuah perusahaan multinasional, para eksekutif menyetujui laporan keberlanjutan tahunan yang penuh dengan target ambisius untuk mencapai net-zero emission. Namun, dalam hati, mayoritas dari mereka meragukan feasibilitas teknis dan keinginan sejati perusahaan untuk mengorbankan margin keuangan jangka pendek. Tidak ada yang bersuara. Mereka semua mengira orang lain benar-benar percaya, atau setidaknya, tidak ingin dianggap sebagai penghalang kemajuan. Skenario ini—yang diambil dari mekanisme “ilusi kolektif”seperti yang dijelaskan Todd Rose—bukanlah fiksi. Ini adalah cermin dari krisis kesesuaian yang melanda dunia bisnis keberlanjutan: sebuah kesenjangan besar antara “kinerja yang dipublikasikan” dan “keyakinan privat”, antara retorika hijau (greenwashing) dan transformasi sistemik yang sebenarnya.

Terdapat tiga karya—”FLUX” (April Rinne), “Hygge” (Olivia Telford), dan “Collective Illusions” (Todd Rose) yang relevan—untuk membongkar paradoks dalam perjalanan bisnis menuju keberlanjutan dan merancang peta jalan yang lebih autentik dan tangguh untuk masa depan.

Tiga Lensa untuk Diagnosa dan Terapi

1. “Collective Illusions” (Rose): Mendiagnosa Penyakit Sosial Bisnis

Todd Rose memberikan kerangka diagnosis yang tajam. Dunia bisnis, terutama dalam isu keberlanjutan, adalah lahan subur bagi ilusi kolektif. Fenomena “pluralistic ignorance“—di mana mayoritas karyawan atau manajer secara diam-diam peduli terhadap lingkungan tetapi mengira diri mereka minoritas—menghasilkan keheningan yang mematikan inovasi. “Kaisar Telanjang” berjalan di korporat dalam bentuk komitmen keberlanjutan yang kosong, dirayakan oleh semua karena takut dianggap tidak progresif. Jebakan konformitas ini diperparah oleh keinginan untuk “Lying to Belong” dalam budaya korporat yang menghargai keselarasan di atas kejujuran. Hasilnya adalah “decoupling“:

- Tindakan vs. Komunikasi: Perusahaan mengkomunikasikan keberlanjutan sebagai nilai inti tetapi menginvestasikan modal jauh lebih besar pada aset yang merusak lingkungan.

- Kebijakan vs. Praktik: Kebijakan ESG (Environmental, Social, Governance) yang canggih ada di atas kertas, namun tidak dijalankan secara konsisten di level operasional.

Rose mengingatkan kita: “Ilusi terkuat bukanlah bahwa kita semua percaya pada sebuah kebohongan, melainkan bahwa kita semua diam padahal sebenarnya tidak percaya.” Ini adalah akar dari greenwashing dan stagnasi.

2. “Hygge” (Telford): Menemukan Fondasi Nilai yang Autentik

Jika Rose mendiagnosa penyakitnya, Olivia Telford menawarkan penawar psikologis dan filosofis. Filosofi Hygge—dengan penekanannya pada “cukup” (enough), keaslian, kehadiran penuh, dan kesejahteraan bersama—memberikan fondasi nilai alternatif untuk kapitalisme yang rakus. Dalam konteks bisnis, hygge menantang kita untuk:

- Mendefinisikan Ulang “Cukup”: Apa arti pertumbuhan yang “cukup”? Apakah tujuan kita adalah pertumbuhan tak terbatas (infinite growth) atau kesejahteraan yang berkelanjutan (sustainable wellbeing)? Hygge mengajak bisnis untuk menemukan titik kepuasan, alih-alih mengejar ekspansi tanpa henti yang menguras sumber daya.

- Menciptakan “Atmosfer” Kepercayaan: Seperti cahaya lilin hygge yang menciptakan kehangatan dan keterbukaan, bisnis perlu membangun budaya di mana karyawan merasa aman untuk “Hidup dalam Kebenaran” (Rose) dan menyuarakan keraguan atau ide tanpa rasa takut.

- Menghargai “Kesederhanaan” dan Kualitas: Hygge mengajarkan bahwa yang terbaik sering kali sederhana, lokal, dan bermakna. Ini dapat diterjemahkan ke dalam prinsip ekonomi sirkular: merancang produk yang tahan lama, dapat diperbaiki, dan bebas dari kompleksitas yang tidak perlu.

Telford menulis: “Hygge mengingatkan kita bahwa barang paling berharga dalam hidup bukanlah barang—melainkan momen, perasaan, dan koneksi.” Dalam bisnis, ini berarti keberlanjutan sejati adalah tentang menciptakan nilai sosial dan ekologis, bukan hanya akumulasi barang dan laba finansial.

3. “FLUX” (Rinne): Membangun Kapasitas untuk Navigasi yang Lincah

April Rinne melengkapi kerangka ini dengan toolkit untuk bertindak di dunia yang penuh turbulensi. Transformasi menuju keberlanjutan adalah perwujudan dari “flux”—perubahan konstan, kompleks, dan non-linier. Untuk mengarunginya, bisnis membutuhkan “kekuatan super” Rinne:

- “Run Slower” & “See What’s Invisible“: Daripada terburu-buru mengumumkan target, berlari lebih lambat untuk benar-benar memahami dampak sistemik dan “melihat” sinyal lemah dari pemangku kepentingan yang terpinggirkan atau perubahan ekosistem.

- “Get Lost” & “Start with Trust“: Berani bereksperimen dengan model bisnis radikal (misalnya, degrowth atau regenerative business) dan membangun kolaborasi lintas sektor berdasarkan kepercayaan, bukan kontrak semata.

- “Let Go of the Future” yang Kaku: Melepaskan keterikatan pada peta jalan keberlanjutan yang linear dan terlalu terstruktur. Sebaliknya, fokus pada kompas nilai (Hygge: “cukup”, keaslian) dan beradaptasi dengan realitas yang muncul. Rinne menegaskan, “Dalam flux, kompas Anda adalah nilai-nilai, tujuan, dan kekuatan super Anda; peta lama tidak lagi berguna.”

Catatan Akhir: Dari Performa Menuju Keutuhan

Buku ini memberi banyak pelajaran jika kita kaitkan dengan dunia bisnis keberlanjutan. Konver-gensi tiga lensa ini menghasilkan pandangan yang transformatif: Keberlanjutan bukanlah masalah teknis semata, melainkan pertama-tama adalah tantangan psiko-sosial dan budaya organisasi. Jalan ke depan membutuhkan:

1. Memecahkan Ilusi dengan Keberanian Kongruen (Rose + Telford):

Bisnis harus secara aktif menciptakan mekanisme untuk memecahkan “suara kesepian”. Ini bisa melalui:

- Survei Anonim yang Dalam: Tidak hanya menanyakan kepuasan kerja, tetapi secara spesifik menanyakan: “Apakah Anda merasa bebas menyuarakan kekhawatiran tentang kontraksi antara tujuan keberlanjutan dan keputusan operasional harian?”

- Pembukaan Keterbatasan: Para pemimpin perlu memodelkan “kongruensi” (Rose) dengan secara terbuka membahas trade-off dan ketidakpastian dalam perjalanan keberlanjutan, bukan hanya menyampaikan kesuksesan. Ini menciptakan “kepercayaan” (Rinne) dan “keaslian”(Hygge).

2. Merancang untuk “Cukup” dan Kelenturan (Telford + Rinne):

Model bisnis masa depan harus dibangun di atas definisi baru tentang kesuksesan.

- Metrik Baru (“Create Your Own Metrics” – Rinne): Mengganti ukuran kinerja semata dari ROI finansial dengan Dashboard Kesejahteraan Holistik yang mencakup kesehatan ekosistem, kepuasan hidup komunitas, dan ketahanan rantai pasokan.

- Organisasi “Portofolio” yang Lentur: Seperti karir portofolio dalam FLUX, bisnis bisa bereksperimen dengan portofolio usaha—mengombinasikan unit profit tradisional dengan unit nirlaba atau social enterprise, yang bersama-sama mengejar tujuan keberlanjutan dengan lebih gesit.

3. Membangun Ketahanan melalui Komunitas yang “Hyggelig” (Telford + Rose):

Keberlanjutan sejati adalah proyek kolektif. Bisnis dapat berperan sebagai juru bangun komunitas.

- Dari Transaksi ke Koneksi: Menciptakan ruang (fisik dan digital) yang aman dan inklusif bagi dialog antar pemangku kepentingan—pelanggan, pemasok, aktivis—untuk bersama-sama “melihat yang tak terlihat” (Rinne) dan merancang solusi.

- Budaya “Living in Truth” (Rose): Menghargai pemberi sinyal (whistleblower) internal yang mengungkap praktik tidak berkelanjutan, bukan menghukum mereka. Ini adalah aplikasi konkrit dari “amar ma’ruf nahi munkar” dalam konteks korporat.

Prospek bisnis keberlanjutan akan ditentukan oleh kemampuannya untuk melakukan transisi dari logika performa (menciptakan ilusi kesempurnaan) menuju logika keutuhan (mengakui dan mengelola ketidaksempurnaan dengan jujur dan lincah). Sintesis ketiga buku ini menawarkan kompas untuk transisi tersebut:

- Dari Collective Illusions, kita belajar untuk mendeteksi dan membongkar kebohongan bersamayang menghambat perubahan.

- Dari Hygge, kita menemukan fondasi nilai tentang ‘cukup’, kesederhanaan, dan kesejahteraan bersama sebagai tujuan akhir.

- Dari FLUX, kita memperoleh alat untuk navigasi yang tangguh, adaptif, dan berani dalam ketidakpastian.

Masa depan bukanlah tentang perusahaan yang tampak paling hijau dalam laporannya, tetapi tentang organisasi yang cukup berani untuk jujur, cukup bijak untuk merancang ulang tujuannya, dan cukup lincah untuk belajar sambil berjalan. Seperti kata Václav Havel yang dikutip Rose, masa depan ada pada mereka yang memilih untuk “hidup dalam kebenaran”—kebenaran bahwa Bumi kita terbatas, bahwa model bisnis lama sudah usang, dan bahwa jalan menuju keberlanjutan dimulai dengan satu langkah kecil yang autentik: mematikan lampu ruang rapat, dan dengan rendah hati mulai berbicara tentang apa yang benar-benar kita percayai.

Kesimpulan Rose adalah sebuah seruan untuk keberanian: “Kebebasan sejati bukan hanya tentang hak untuk berpikir sendiri, tetapi tentang tanggung jawab untuk mengungkapkan pemikiran itu, sehingga orang lain tahu mereka tidak sendirian” (Rose, 2022). Dengan memecahkan ilusi kolektif, kita tidak hanya membuat keputusan yang lebih baik, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih jujur, lebih tangguh, dan pada akhirnya, lebih manusiawi. Buku ini adalah peta untuk keluar dari “Elm Hollow” yang kita huni bersama.

Cirebon, 10 Januari 2026

Dwi Rahmad Muhtaman

Daftar Referensi

Al-Ghazali. (1058-1111). Ihya’ Ulumuddin (The Revival of the Religious Sciences).

Asch, S. E. (1951). Effects of group pressure upon the modification and distortion of judgments. In Groups, leadership and men. Carnegie Press.

Baker, E. (1960s). Speeches and writings on community organizing. [Various sources].

Bowen, F., & Aragon-Correa, J. A. (2014). Greenwashing in corporate environmentalism research and practice: The importance of what we say and do. Organization & Environment, 27(2), 107-112. https://doi.org/10.1177/1086026614537078

Centola, D., Becker, J., Brackbill, D., & Baronchelli, A. (2018). Experimental evidence for tipping points in social convention. Science, 360(6393), 1116-1119. https://doi.org/10.1126/science.aas8827

Hadits Nabi Muhammad SAW tentang mengubah kemungkaran. Shahih Muslim, Kitab Al-Iman, No. 49.

Havel, V. (1978). The power of the powerless. In J. Keane (Ed.), The power of the powerless: Citizens against the state in central-eastern Europe (pp. 23-96). Hutchinson.

Kahf, M. (2003). E-mails from Scheherazad. University Press of Florida.

Kierkegaard, S. (1846/1962). The present age. (A. Dru, Trans.). Harper & Row.

Konsep “Amar Ma’ruf Nahi Munkar” dalam Islam. Al-Qur’an, Surah Ali ‘Imran (3):104.

Konsep “Shiddiq” dalam Islam. Berdasarkan sifat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat.

Lorde, A. (1977). The transformation of silence into language and action. In The cancer journals(pp. 18-23). Aunt Lute Books.

Rinne, A. (2021). FLUX: 8 superpowers for thriving in constant change. Berrett-Koehler Publishers.

Rose, T. (2022). Collective illusions: Conformity, complicity, and the science of why we make bad decisions. Hachette Books.

Seneca. (c. 65 AD/1917). Moral letters to Lucilius (Epistulae Morales ad Lucilium). (R. M. Gummere, Trans.). Harvard University Press.

Telford, O. (2017). HYGGE: Discovering the Danish art of happiness – How to live cozily and enjoy life’s simple pleasures. Independently Published.