Sustainability 17A #65

Zaitun: Kisah Pohon Tempat Akar Kehidupan

Dwi R. Muhtaman,

Sustainability Partner

“Mereka bisa merobohkan rumah kami,

memenjarakan anak-anak kami,

tapi selama ada satu pohon zaitun yang tersisa,

Palestina akan tetap hidup.”

— Ghassan Kanafani, penulis dan revolusioner.

Di sebuah bukit berbatu di desa Burqin, Tepi Barat, berdiri seorang lelaki tua bernama Abu Samir. Tangannya yang berkerut memeluk batang pohon zaitun yang telah berusia lebih dari 800 tahun. “Ini adalah saksi bisu,” bisiknya, “ia melihat datangnya Saladin, mendengar doa-doa kakek buyutku, dan tetap berdiri meski badai peperangan menerpa.” Pohon zaitun di Palestina bukan sekadar tanaman. Mereka adalah perpustakaan hidup yang menyimpan cerita-cerita turun-temurun.1

“Setiap pohon zaitun adalah akar yang menembus jantung sejarah kami, mengalirkan darah identitas ke setiap daun yang tumbuh.” 2

— Mahmoud Darwish, penyair nasional Palestina.

Di desa seperti Burqin, setiap keluarga memiliki pohon zaitun yang diwariskan dari generasi ke generasi. “Kami tidak mewarisi pohon ini dari nenek moyang,” kata Abu Samir, “kami hanya meminjamnya untuk anak cucu kami.”

Di kebun zaitun milik keluarga Al-Haddad di desa Turmus’aya, Tepi Barat, terdapat pohon zaitun berusia 500 tahun yang disebut “al-Hakim” (Sang Bijak). “Dia telah menyaksikan segala sesuatu,” kata Youssef Al-Haddad (54), generasi ketujuh yang merawat pohon tersebut. “Tapi dalam 20 tahun terakhir, dia menyaksikan penderitaan yang tak pernah dia lihat sebelumnya.”

Wahai pohon zaitun yang memberkati

Di bukit-bukit yang sabar kau berdiri

Akarmu adalah sejarah nenek moyangku

Daunmu adalah nyanyian kebebasan kami

Mereka mengancam akan membakarmu

Tapi kau tahu, wahai sahabatku

Setiap tunas yang tumbuh dari abumu

Akan menjadi bendera kemerdekaan kami 3

Sejarah Zaitun di Tanah Palestina

Pohon zaitun (Olea europaea) telah tumbuh di tanah Palestina selama lebih dari 6.000 tahun. Bukti arkeologis menunjukkan budidaya zaitun dimulai pada Zaman Tembaga (4000 SM) dan menjadi tulang punggung ekonomi pada Zaman Perunggu. Selama periode Kanaan, zaitun sudah menjadi komoditas perdagangan penting. Sepanjang sejarah, mulai dari pemerintahan Romawi, Byzantium, Kekhalifahan Islam, hingga masa Utsmaniyah, perkebunan zaitun tetap menjadi fondasi ekonomi dan budaya masyarakat lokal. “Minyak zaitun Palestina bukan sekadar cairan, ia adalah cairan sejarah. Dalam setiap tetesnya tersimpan doa-doa para petani, air mata para ibu, dan harapan anak-anak.”

— Dr. Yara, peneliti pertanian di Birzeit University

Zaitun adalah “pohon kehidupan” bagi rakyat Palestina. Akarnya yang dalam melambangkan keterikatan abadi pada tanah. Kemampuannya bertahan di iklim keras dan tetap berproduksi selama berabad-abad merefleksikan ketangguhan masyarakat Palestina.

“Pohon zaitun adalah bukti hidup bahwa kami adalah pemilik sah tanah ini. Tidak ada pasukan pendudukan yang bisa mencabut sejarah yang tertanam dalam akarnya.”

— Hanan Ashrawi, politisi dan akademisi Palestina.

Di Tepi Barat dan Gaza, pohon zaitun telah mulai muncul sebagai simbol nasionalisme dan keterikatan pada tanah. Pohon zaitun adalah ciri menonjol dari wilayah pegunungan di lanskap Tepi Barat, berbeda dengan pohon jeruk yang menonjol di daerah pesisir tempat sebagian besar orang Palestina yang diasingkan berasal. Orang Palestina menarik hubungan antara kehadiran kuno mereka di Palestina dengan pohon zaitun kuno yang berakar di tanah Palestina.4

Jejak pohon zaitun di Palestina berasal dari tahun 8000 SM (Rosenblum, 1997 seperti dikutip oleh Nasser Abufarha dalam artikelnya: “Land of Symbols: Cactus, Poppies, Orange and Olive Trees in Palestine.” Ribuan pohon tua yang kemudian digunakan sebagai gambar kartu pos Palestina, gambar pohon zaitun tua dengan tulisan tercetak, “Kami tetap tinggal, dan untuk selamanya.” Pencontohan ini mengartikulasikan kenegaraan Palestina sebagai ciri permanen dan alami dari tanah Palestina.

Abufarha menguraikan lebih lanjut bahwa tradisi Palestina berupa panen zaitun komunal dan kegigihan praktik pertanian tradisional untuk memelihara kebun zaitun semuanya berkontribusi pada artikulasi al-zaytouna, pohon zaitun, sebagai simbol bagi bangsa Palestina yang berakar di tanah Palestina. Pohon zaitun, buah zaitun, dan minyak zaitun adalah komoditas berharga di Tepi Barat. Mereka adalah bagian tak terpisahkan dari makanan pokok orang Palestina. Secara tradisional, rumah seorang Palestina dilengkapi dengan cukup minyak zaitun dan gandum untuk setahun hingga musim panen berikutnya, dan bahan pokok ini merupakan menu sarapan sehari-hari bagi kebanyakan orang Palestina. Bagi petani zaitun di pegunungan dan perbukitan Tepi Barat, pemeliharaan pohon zaitun adalah pusat dari aktivitas sehari-hari dan kehidupan sosial. Zaitun ditanam di qattayen (‘teras’, qttan ‘teras’), yang merupakan teras batu yang ditumpuk dengan tangan yang melingkari pegunungan dan bukit. Bukit-bukit kemudian tampak seperti satu tangga besar.

Pohon zaitun memiliki penanda yang berbeda dalam pemikiran Palestina yang memungkinkannya muncul sebagai simbol dominan kenegaraan. Kualitas-kualitas ini adalah dominasinya dalam lanskap Palestina; sejarah kehadiran kunonya di Palestina; usia tua pohon itu sendiri, yang mencontohkan keberadaan Palestina kuno di Palestina dan menghubungkan orang Palestina dengan kehidupan generasi masa lalu dalam silsilah keluarga mereka karena pohon zaitun diwariskan melalui generasi; serta kehidupan komunal yang diciptakan pohon zaitun di sekitar pemeliharaan, panen, dan perayaannya. Kualitas dan asosiasi inilah yang membuat pohon zaitun muncul sebagai simbol nasional Palestina yang dominan. Pada saat simbol jeruk yang terutama diartikulasikan oleh orang Palestina yang diasingkan melambangkan kenegaraan yang dirampas, pohon zaitun yang diartikulasikan oleh orang Palestina yang diduduki dan tidak mengungsi menegaskan kegigihan kenegaraan. Namun, yang umum dari kedua simbol tersebut adalah bahwa keduanya menegaskan keterakaran identitas Palestina di tanah Palestina.

Proses pensimbolan dan perubahan dalam simbol dominan ini tidak terpisah dari realitas politik. Simbol pohon zaitun diangkat ke depan sebagai tanggapan terhadap upaya gerakan Zionis dan negara Israel untuk menyangkal keberadaan orang Palestina itu sendiri. Orang Palestina mengetahui frasa-frasa seperti “tanah tanpa penduduk untuk suatu bangsa tanpa tanah,” 5 yang merupakan alat propaganda yang digunakan oleh gerakan Zionis di dunia Barat untuk melegitimasi pendirian negara Yahudi di Palestina. Perdana Menteri Israel kelahiran Amerika-Yahudi pada 1960-an, Golda Meir, menyatakan bahwa “tidak ada yang namanya orang Palestina” dan “bukan seolah-olah ada bangsa Palestina dan kami datang dan mengusir mereka serta mengambil negara mereka dari mereka.” Dengan demikian, “[Mereka] tidak ada” (Quigley 1990: 73). 6

Seperti yang dikemukakan Quigley, tulis Abufarha, yang dimaksud Meir adalah bahwa orang Palestina tidak berbeda dari orang Arab tetangga. Penyangkalan terhadap identitas Palestina yang berbeda ini juga berarti bagi para nasionalis Yahudi kolonial bahwa Tanah Palestina masih murni, tidak terakulturasi, cocok untuk dikonfigurasi sebagai tanah air Yahudi. Orang Palestina dipandang oleh mata kolonialis sebagai penggembala Arab, bagian dari bingkai lanskap tetapi tidak perlu memiliki hubungan kesadaran apa pun dengannya. Pembingkaian ini tidak hanya menjadikan Palestina sebagai “alam”—lingkungan yang belum berkembang yang cocok untuk dieksploitasi kolonialis—tetapi juga membuat orang Palestina tunduk pada eksploitasi sebagai bagian dari alam yang digabungkan ke dalam negara mereka. Ini telah menjadi cara klasik untuk mempromosikan agenda kolonialis sebagai “perbuatan baik” dengan mengolonisasi apa yang oleh kolonialis dikonstruksikan sebagai alam yang “belum dieksploitasi” dan orang yang “terbelakang” (Heacock, 2004).

Persepsi dan karakterisasi ini berlanjut dalam wacana kolonialis Israel dengan babak-babak baru dalam “proses perdamaian” tahun 1990-an. Gurun Wadi ‘Araba (Lembah Araba) dipilih oleh orang Israel sebagai tempat upacara penandatanganan Perjanjian Perdamaian Israel-Yordania pada 26 Oktober 1994. Penempatan upacara di gurun dimaksudkan untuk mengesahkan kolonialisme Israel dan lebih jauh mengesahkan ekspansi kolonialis mereka yang sedang dilakukan melalui penandatanganan perjanjian. Begitu lokasi diumumkan, para aktivis Palestina telah memahaminya sebelum upacara berlangsung. Pemikiran orang pada waktu itu adalah, “Ini dia, mereka akan membuat gurun kembali mekar.” Dalam upacara Perjanjian Perdamaian Yordania, yang dihadiri oleh Presiden Amerika Bill Clinton, Raja Hussein Yordania, dan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin, argumen yang disampaikan dalam pidato Rabin dengan jelas menyatakan argumen kolonial klasik untuk “mengembangkan” yang “terbelakang”. Dia berkata,

Dari mimbar ini, saya memandang sekeliling dan melihat Arava. Sepanjang cakrawala, dari sisi Yordania dan sisi Israel, saya hanya melihat gurun. Hampir tidak ada kehidupan di sini. Tidak ada air, tidak ada sumur, tidak ada mata air dan hanya ladang ranjau. Kamilah yang akan mengubah tempat yang tandus ini menjadi oasis yang subur. Warna cokelat kusam dan abu-abu suram akan meledak dalam hijau hidup yang bersemangat.

Beginilah cara kolonialisme memanipulasi perbuatan baik, hal yang mulia, dan dapat memobilisasi publik untuk “pengembangan” alam dan masyarakat yang “terbelakang”.

Kategorisasi orang Palestina sebagai terbelakang dalam kesadaran nasional Israel dan Yahudi juga menyebabkan penyangkalan terhadap keberadaan orang Palestina sebagai budaya dan sebagai sebuah bangsa oleh para Zionis awal dan pemimpin negara Israel. Penyangkalan terhadap keberadaan orang Palestina sebagai sebuah bangsa ini berlanjut juga sebagai penyangkalan terhadap eksodus Palestina dalam narasi sejarah Israel. Penyangkalan terhadap peristiwa sejarah yang memungkinkan berdirinya negara Yahudi ini menyebabkan orang Palestina menegaskan keberadaan kolektif mereka dan keterakaran keberadaan mereka di Palestina.

Perjuangan untuk membuktikan keberadaan diri sendiri adalah salah satu perjuangan tersulit yang dialami orang Palestina. Perjuangan ini menjelaskan bagaimana keterakaran kuno pohon zaitun menjadi menandakan keterakaran orang Palestina di Palestina. Pohon zaitun, Tanah Kanaan, “kami adalah orang Kanaan,” semua menjadi komponen dari gerakan mahasiswa yang muncul pada akhir 1970-an dan awal 1980-an sebagai ekspresi publik perlawanan di bawah pendudukan. Lagu, cerita rakyat, dan institusi seperti Universitas Birzeit semuanya mengadopsi simbol baru pohon zaitun. Pohon zaitun juga menjadi menonjol dalam sastra dan puisi Palestina. 7

Panen zaitun (al-mawsim) adalah acara sosial tahunan yang menyatukan keluarga dan komunitas. Tradisi turun-temurun ini memperkuat ikatan kekeluargaan dan solidaritas sosial. Minyak zaitun digunakan dalam berbagai upacara: kelahiran, pernikahan, kematian, dan hari raya.

Setiap pohon zaitun seringkali diberi nama sesuai dengan anggota keluarga. Pepatah Arab Palestina mengatakan: “Warisan pohon zaitun lebih berharga daripada warisan emas.”

“Di Tepi Barat, saya menyaksikan petani Palestina memeluk pohon zaitun mereka sebelum ditebang buldoser. Itu adalah pemakaman untuk sebagian kehidupan mereka.”

— John Dugard, mantan Pelapor Khusus PBB untuk HAM di Palestina.

Sektor zaitun menyumbang 25% dari pendapatan pertanian Tepi Barat. Sekitar 80.000-100.000 keluarga bergantung langsung pada budidaya zaitun. Industri terkait zaitun (minyak, sabun, acar) menjadi sumber mata pencaharian utama di kota-kota seperti Nablus, Ramallah, dan Jenin.

Dimensi Politik dan Perlawanan

Masyarakat Palestina pada abad kesembilan belas terdiri terutama dari komunitas-komunitas kecil petani yang bercocok tanam sereal dan tanaman hijau serta kebun-kebun buah-buahan dan zaitun di lereng-lereng bukit; komunitas semi-nomaden yang terutama beternak domba dan kambing tersebar di seluruh lanskap tetapi terkonsentrasi di dekat Hebron, daerah Negev, lembah Yordan, dan wilayah Galilea atas. Pusat-pusat perkotaan kecil dan didominasi oleh pedagang dan pengrajin, dengan pengecualian kota-kota pesisir Jaffa dan Akka (Acre), yang memiliki signifikansi ekonomi regional melalui perdagangan. Pusat-pusat perkotaan ini juga menjadi pusat budaya, bersama dengan kota Yerusalem yang bersejarah, sebuah tujuan bagi pelancong dunia dan peziarah Kristen (Gray 1876). 8

Faksi-faksi Palestina di pengasingan mengorganisir organisasi akar rumput yang bertujuan untuk memobilisasi pemuda ke dalam perlawanan dan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian mereka terhadap pendudukan dan praktik-praktiknya. Ini adalah periode di mana saya tumbuh besar di Palestina. Banyak proses politik yang sedang berlangsung: peningkatan kesadaran akan dinamika politik saat ini, pengajaran sejarah, pencontohan simbolis dalam tanah dan sejarah melalui ekspresi keterikatan pada pohon zaitun, dan narasi historis ikonik. Kenaikan kesadaran politik dan kesadaran historis mengintensifkan perlawanan terhadap pemerintahan Israel.

fal-yasqut ghusn iz-zaytoun wal-tahya il-bunduqiyeh

Enyahlah ranting zaitun, hiduplah senapan

al-intiqam, al-intiqam

Balas dendam, balas dendam

siri, siri, ya Hamas, anti al-madfa, wa-ihna erssass

Maju, maju Hamas, kau meriamnya, kami pelurunya

ya Qassam, hat, hat, sayarrat mfakhakhat

Wahai Qassam, bawa, bawa, mobil-mobil berpeledak 9

Dalam berbagai kesempatan zaitun selalu digunakan untuk metafora perlawanan atas pendudukan Palestina. Karena itu bahkan dalam kehidupan sehari-hari menanam zaitun adalah bentuk sumud (keteguhan hati) dan perlawanan terhadap pendudukan. Setiap pohon yang ditanam adalah penegasan hak atas tanah.10

“Ketika saya melihat buldoser Israel mencabut pohon zaitun berusia 800 tahun, saya melihat mereka mencabut sejarah itu sendiri. Tapi mereka lupa – sejarah tidak bisa dimatikan dengan mesin.”

— Dr. Samir, sejarawan pertanian

Akar konflik (1917-1948) itu adalah ketika ada deklarasi yang mengubah segalanya. Konflik modern dan pendudukan Zionis Israel terhadap tanah air Palestina dimulai dengan Deklarasi Balfour 1917, ketika pemerintah Inggris mendukung pendirian “tanah air bagi bangsa Yahudi” di Palestina. Saat itu, populasi Yahudi hanya 7% dari total penduduk. Lalu tahun 1947, PBB mengusulkan Rencana Pembagian 181 yang memberikan 55% tanah Palestina kepada negara Yahudi, meskipun populasi mereka hanya 33%. “Kami merasa dikhianati,” kenang Umm Mahmoud. “Tanah yang diwariskan turun-temurun tiba-tiba diberikan kepada orang asing.”

Tahun 1948 menjadi titik balik paling traumatis. Dalam perang yang menyertai berdirinya Israel, lebih dari 750.000 warga Palestina diusir secara paksa dari rumah mereka. Peristiwa ini dikenal sebagai Nakba (bencana).

- 700+ desa dihancurkan atau diambil alih.

- 15.000 warga Palestina tewas dalam pembantaian seperti Deir Yassin.

- Keluarga Umm Mahmoud adalah salah satu dari mereka yang hanya punya waktu beberapa menit untuk mengemasi barang-barang sebelum diusir oleh militer.

Situasi tahun 2023-2024 mencapai tingkat kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Laporan ICJ (International Court of Justice) menyebutkan indikasi kuat genosida sedang terjadi di Gaza: 11

- Lebih dari 37,000 warga Palestina tewas, 70% di antaranya perempuan dan anak-anak

- 90% populasi mengungsi dari rumah mereka

- Krisis Kelaparan yang disengaja dengan pembatasan bantuan kemanusiaan

- Penghancuran Sistematis terhadap rumah, rumah sakit, sekolah, dan universitas

“Ini bukan lagi konflik, ini pembantaian. Kami menyaksikan penghancuran sebuah bangsa secara real-time.”

— Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk Palestina

Bersamaan dengan penghancuran dan pembantian rakyat Palestina itu, hancur jugalah kebun-kebun Zaitun mereka.

Penghancuran Sistematis

Menurut data PBB, sekitar 800.000 pohon zaitun telah dihancurkan oleh Israel sejak 1967 melalui pembukaan pemukiman ilegal, pembangunan Tembok Pemisah, dan pembabatan oleh pasukan militer. Petani Palestina seringkali membutuhkan izin khusus untuk mengakses kebun mereka yang terletak di “Zona C” atau di balik Tembok Pemisah, dengan jendela waktu yang sangat terbatas. 12

Sebuah Laporan yang ditulis Drop Site News, melaporkan hancurnya kebun-kebun zaitun selama invasi Israel di Gaza.13 Menurut catatan itu, kebun-kebun zaitun Gaza telah dibuldoser oleh militer Israel, mengering karena kekurangan air, atau tetap tidak dapat diakses, membuat petani Palestina hanya mendapatkan panen yang sedikit.14

Pada hari Ahad, hari pertama panen zaitun di desa Turmus’ayya, dekat Ramallah di Tepi Barat yang diduduki, sekelompok pemukim Israel menyerang petani dan penduduk Palestina dalam serangan brutal yang melukai banyak orang, termasuk seorang wanita Palestina yang pingsan setelah dipukul dengan pentungan. Insiden itu terekam video oleh jurnalis Jasper Nathaniel yang mengatakan bahwa tentara Israel di daerah itu memimpin sekelompok petani Palestina “langsung ke dalam penyergapan brutal oleh pemukim bersenjata.” 16

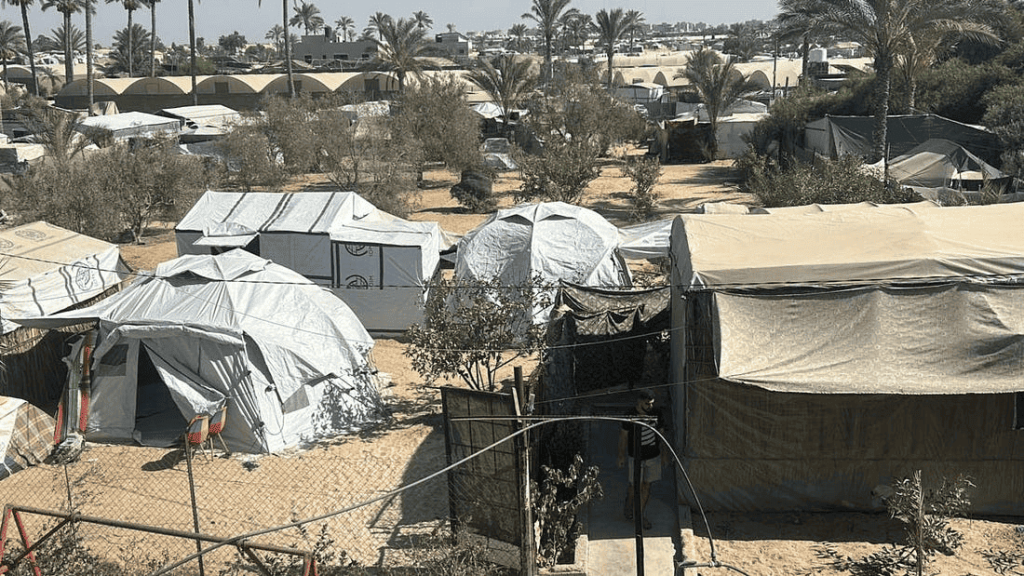

Di Gaza, petani Palestina melewatkan panen zaitun ketiga mereka berturut-turut karena perang Israel di enclave tersebut telah menghancurkan hampir seluruh kebun zaitun Gaza. Jurnalis berbasis Gaza, Mohamed Suleiman, berbicara dengan petani zaitun dan ahli pertanian untuk melaporkan keadaan zaitun dan industri minyak zaitun di Gaza dua tahun into the war dan saat “genjatan senjata” yang rapuh telah terjadi.

Laporan yang ditulis oleh Mohamed Suleiman menemukan bahwa terakhir kali Hajj Suleiman Abdel-Nabi menyaksikan panen zaitun yang normal adalah tiga tahun yang lalu. Beberapa hari sebelum “genjatan senjata” mulai berlaku pada 10 Oktober, petani berusia 75 tahun itu membawa gergaji ke sisa-sisa kebun zaitun seluas tiga dunam (sekitar tiga perempat acre) miliknya di daerah Al-Mawasi, Gaza selatan. Seiring dengan kehancuran besar-besaran rumah dan infrastruktur sipil yang diakibatkan oleh perang dua tahun Israel di Gaza, dampak pada pertanian dan lahan pertanian di enclave tersebut sama menghancurkannya. Dengan sumber daya air Gaza yang sangat terkuras, separuh dari pohon zaitun Abdel-Nabi telah mengering dan mati.

“Air menjadi lebih berharga daripada emas,” katanya. “Bagaimana saya bisa meminta air untuk pohon ketika orang-orang mati kehausan?”

Perang Israel di Gaza yang dimulai pada Oktober 2023—tepat di puncak panen zaitun—hampir berhenti di musim yang sama dengan “genjatan senjata” pekan lalu. Selama dua tahun terakhir, hampir 68.000 warga Palestina telah dikonfirmasi tewas, dalam apa yang secara luas diakui sebagai jumlah yang sangat kurang, dan seluruh kota serta desa telah rata dengan tanah. Pengepungan dan kampanye kelaparan Israel memicu kelaparan di sebagian besar enclave. Terlepas dari serangan genosida yang menghancurkan tanaman mereka dan melambungkan biaya, petani Palestina di Gaza masih mempersiapkan panen zaitun, meskipun hampir tidak ada zaitun yang tersisa untuk dipetik.

“Pohon zaitun sekarang menjadi kayu bakar,” katanya dengan getir. “Saya merasakan sakit dengan setiap potongan—bukan hanya karena kehilangan, tetapi karena pohon-pohon ini adalah kehidupan itu sendiri. Bagi orang Palestina, mereka adalah simbol keteguhan. Ketika mereka mati, rasanya seperti bencana lain.”

Putra Abdel-Nabi, yang juga bernama Suleiman, membantu ayahnya memotong batang pohon yang mati, berharap dapat menyelamatkan sedikit pohon yang masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan samar. Seorang petani tetangga baru-baru ini memasang sumur bertenaga surya—salah satu satu-satunya cara untuk menarik air tanah setelah jaringan listrik Gaza ditargetkan pada hari-hari pertama perang—dan Abdel-Nabi berharap dapat meminjam sedikit air untuk menghidupkan kembali pohon apa pun yang dia bisa.

Sebuah penilaian pada Agustus, berdasarkan data satelit dari Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Pusat Satelit Perserikatan Bangsa-Bangsa, menemukan bahwa 98,5 persen lahan pertanian di Jalur Gaza rusak, tidak dapat diakses, atau keduanya. “Ini berarti bahwa hanya 1,5 persen lahan pertanian di Gaza—232 hektar—yang saat ini tersedia untuk budidaya, turun dari 4,6 persen (688 hektar) per April 2025, di sebuah wilayah dengan lebih dari 2 juta orang,” laporan itu mengatakan.

“Sebagian besar pohon sudah hilang,” kata Mohammed Abu Odeh, seorang ahli pertanian di sektor hortikultura, kepada Drop Site. “Tetapi beberapa petani mempertaruhkan nyawa mereka untuk memetik apa yang tersisa.”

“Panen zaitun adalah pusat kehidupan di Gaza,” tambahnya. “Lebih dari 10.000 keluarga bergantung padanya, dan minyak zaitun adalah bagian dari setiap hidangan. Tetapi dengan produksi yang runtuh dan bantuan yang dibatasi, bahkan beberapa liter minyak telah menjadi harta.” Saat ini, satu liter minyak zaitun dijual sekitar 100 shekel (sekitar $30)—hampir dua kali lipat harga tahun lalu. “Hampir tidak mungkin ditemukan,” kata Abu Odeh.

Abdel-Nabi, ayah dari 12 anak dan kakek dari 35 cucu, biasa memanen lebih dari 35 galon minyak zaitun setiap tahun—sekitar setengahnya dari Al-Mawasi dan setengahnya lagi dari dua dunam (sekitar setengah acre) pohon berusia seabad di Khan Younis. Pohon-pohon di Al-Mawasi tidak diairi atau dipupuk sejak awal perang, membuat semua pohon kering dan mati, kecuali segelintir yang dia coba hidupkan kembali. Di Khan Younis, militer Israel membuldoser seluruh kebunnya.

Foto: Kebun zaitun Hajj Suleiman Abdel-Nabi di Al-Mawasi, Khan Younis, telah mengering karena kekurangan air sebagai akibat dari perang. 9 Oktober 2025. (Foto oleh Mohamed Suleiman.)

Tanpa panen, Abdel-Nabi sekarang harus membeli zaitun dan minyak zaitun alih-alih menjualnya. “Tahun ini, saya membeli zaitun dan minyak yang sama yang dulu saya jual,” katanya. “Dulu saya menjual satu kilo zaitun seharga dua dolar—sekarang saya membelinya seharga sepuluh. Satu liter minyak zaitun yang dulu berharga $10 sekarang harganya $25.”

Dia menyeka air mata sambil memandangi tunggul-tunggul pohon. “Musim zaitun dulu adalah waktu paling bahagia dalam setahun kami,” katanya. “Kami akan berkumpul untuk memetik, bernyanyi, dan makan bersama. Sekarang sukacita itu hilang—seperti segala hal lain yang diambil perang ini.”

Dari buah pahit kau peras cairan emas

Seperti dari penderitaan kami lahir harapan

Setiap tetes minyak dalam wadah tanah liat

Menyimpan cerita ribuan musim panen

Dan doa-doa kakek yang tak pernah padam

Wangi minyak zaitun di dapur rumah kami

Adalah parfum kenangan yang tak bisa diusir tentara

Ia melekat pada baju, pada kulit, pada jiwa

Menjadi identitas yang tak bisa dicabut paspor mana pun 18

Di Gaza tengah, Ahmed al-Adini yang berusia 21 tahun tiba di sebuah mesin press zaitun kecil di Jalan Salah al-Din. Al-Adini baru menikah dan istrinya diperkirakan melahirkan anak pertama mereka bulan ini. Panen zaitunnya nyaris hanya menghasilkan 170 kilogram musim ini, turun dari rata-rata satu ton sebelum perang.

Dengan bantuan ayah dan saudara-saudaranya, ia membawa karung-karung zaitun dengan gerobak keledai ke mesin press. “Kami hampir tidak bisa menyirami pohon,” katanya. “Lahan itu berada di sebelah posisi tank Israel selama berbulan-bulan.”

Namun, keluarga itu bersikeras untuk memanen tanamannya. “Bagi ayah saya, ini bukan hanya minyak—ini identitas,” kata Ahmed. “Kami ingin merasakan minyak dari pohon kami sendiri, bukan dari tempat yang tidak kami percayai. Pohon zaitun memberitahu kami bahwa kami masih hidup.”

Simbol Keteguhan

Bagi orang Palestina, pohon zaitun lebih dari sekadar tanaman; itu adalah jangkar budaya, diwariskan melalui generasi dan ditenun ke dalam ingatan dan perlawanan. Terjebak dalam pengepungan Israel yang mencekik sejak 2007, orang Palestina di Gaza sejak lama mengandalkan pertanian lokal sebagai salah satu dari sedikit cara untuk bertahan hidup. Sekarang, bahkan itu telah dicabut.

Di mesin press lain, Mohammed Abu Jleidan yang berusia 43 tahun tiba dengan sepeda, mendorong gerobak kecil bersama kedua putranya: Yusuf (13) dan Mo’tasem (14). Mereka membawa 270 kilogram zaitun dari tiga dunam lahan (sekitar tiga perempat acre) yang pernah menghasilkan dua ton.

“Mengingat segalanya—tidak ada air, tidak ada pupuk, tidak ada perawatan—panen kecil ini adalah berkah,” kata Abu Jleidan kepada Drop Site. “Banyak petani telah kehilangan segalanya. Pohon mereka mengering atau dibuldoser. Saya beruntung masih memiliki ini.”

Biaya mempress minyak telah berlipat ganda. Sebelum perang, harganya kurang dari setengah shekel per kilo. Hari ini, harganya tiga shekel (sekitar $0,9), didorong oleh melambungnya harga solar, suku cadang, dan tenaga kerja.

“Bahan bakar sekarang harganya $25 per liter; dulu kurang dari dua,” kata Zidan Fawaz Zidan, 54, pemilik salah satu dari sedikit mesin press yang masih berjalan di Gaza tengah. “Dulu kami memproses 150 ton zaitun sehari. Sekarang hampir-hampir lima ton setiap dua hari.”

Lebih dari 35 mesin press telah hancur di seluruh Gaza selama dua tahun terakhir. Hanya lima yang tetap beroperasi, semuanya di wilayah tengah.

Menurut Fayyad Fayyad, kepala Dewan Zaitun Palestina, sektor zaitun Gaza “hampir sepenuhnya hancur.”

“Tidak ada musim zaitun tahun ini,” kata Fayyad kepada Drop Site. “Kami memperkirakan bahwa hampir satu juta dari 1,1 juta pohon zaitun di Gaza telah hancur.” Pada tahun 2022, Gaza memproduksi sekitar 50.000 ton zaitun. Tahun ini, kata Fayyad, totalnya akan jauh di bawah seribu. “Kehancurannya disengaja,” katanya. “Israel bertujuan untuk menghilangkan sektor pertanian, termasuk zaitun. Yang tersisa adalah pohon-pohon yang tersebar—bukan kebun, bukan produksi.”

Dewan zaitun Fayyad sedang menyiapkan rencana untuk membangun kembali sektor zaitun jika gencatan senjata bertahan dan perang berakhir—dimulai dengan pengujian tanah untuk mendeteksi kontaminasi dari munisi dan membangun kembali jaringan irigasi. Pemerintah Tunisia telah berjanji 180.000 bibit zaitun ke Gaza begitu kondisi memungkinkan.

Tetapi penanaman kembali akan memakan waktu bertahun-tahun. “Pohon zaitun lambat tumbuhnya,” kata Fayyad. “Dibutuhkan kesabaran—dan kedamaian—untuk berbuah lagi.”

Terlepas dari kehancuran, petani Gaza kembali ke kebun zaitun mereka—untuk menyiram, memangkas, menyelamatkan kehidupan apa pun yang tersisa.

“Pohon zaitun adalah cerita Palestina,” kata Abdel-Nabi. “Bahkan ketika terbakar, ia tetap berdiri di hati kami.”

Pohon zaitun dengan demikian bukan sekadar tanaman, melainkan arsip hidup yang merekam sejarah, perlawanan, dan harapan sebuah bangsa. Setiap tetes minyak zaitun Palestina mengandung bukan hanya nutrisi, tetapi juga memori kolektif yang terus diturunkan dari generasi ke generasi, menjadi saksi bisu sekaligus pelaku aktif dalam perjuangan mempertahankan identitas dan kedaulatan.

Proses yang Penuh Makna

Proses produksi minyak zaitun adalah sebuah ritual sakral. Setiap Oktober, seluruh desa bergerak untuk panen raya. Keluarga-keluarga berkumpul di kebun, memetik buah zaitun hijau dan ungu dengan tangan mereka. “Kami tidak pernah memukul pohon dengan tongkat seperti di tempat lain,” jelas Fatima, istri Abu Samir. “Itu akan melukai jiwa pohon.”

“Ketika saya mencicipi minyak zaitun dari Hebron, saya bukan hanya merasakan buahnya, tetapi juga mendengar gema sejarah yang tertanam dalam setiap tetesnya.”

— Anthony Bourdain, chef dan penulis perjalanan

Setelah buah zaitun dipanen maka proses selanjutnya berlangsung di tempat pemerasan tradisional: Pembersihan: Zaitun dibersihkan dari daun dan kotoran; Penggilingan: Digiling dengan batu granit berat yang ditarik keledai; Pemerasan: Dilakukan dengan press hidrolik tradisional; Pemisahan: Minyak dipisahkan dari air zaitun secara alami.

“Kami menyebut minyak hasil press pertama sebagai ‘extra virgin’,” ujar Mohammed, pemilik tempat pemerasan. “Ini seperti anak sulung – yang paling murni dan penuh berkah.”

Di Burqin, kehidupan berputar seperti musim zaitun. Anak-anak belajar merawat pohon sebelum mereka belajar membaca. Para perempuan menguasai seni membuat sabun zaitun Nablus yang terkenal. “Sabun kami berbeda,” kata Umm Ahmed sambil memotong sabun dengan cetakan kayu. “Kami masih menggunakan resep dari zaman Utsmaniyah.”

Namun kehidupan di surga zaitun ini tidak lepas dari bayang-bayang konflik. Tembok Pemisah Israel sering memisahkan petani dari kebun mereka. “Kadang kami harus menunggu izin militer berjam-jam hanya untuk merawat pohon warisan keluarga,” keluh Abu Samir.

“Setiap pohon zaitun adalah guru kesabaran. Ia mengajarkan kita untuk bertahan di tanah yang keras, menghasilkan di tengah kekurangan, dan tetap berdiri meski badai menerpa.”

— Khalil, petani zaitun dari Jenin

Proses produksi minyak zaitun di desa-desa Palestina adalah sekolah kehidupan. Anak-anak belajar matematika dengan menghitung buah zaitun. Mereka belajar fisika dengan memahami prinsip press tradisional. Yang terpenting, mereka belajar filosofi hidup: “Seperti zaitun,” kata Abu Samir pada cucunya, “kita harus belajar memberikan yang terbaik meski hidup memeras kita habis-habisan.”

Saat senja mulai tiba, Abu Samir menuangkan minyak zaitun baru ke dalam piring tanah liat. Keluarga berkumpul, mencelupkan roti segar ke dalam “cairan emas” tersebut. “Ini bukan sekadar minyak,” katanya dengan mata berbinar, “ini adalah darah kehidupan kami, warisan yang akan terus mengalir meski tembok-tembok mencoba menghentikannya.”

Di bawah pohon zaitun yang telah berusia delapan abad itu, harapan untuk perdamaian tetap hidup, disirami oleh keteguhan hati dan dirawat oleh cinta yang tak pernah padam terhadap tanah warisan leluhur.

Kondisi Saat Ini: Perang Melawan Warisan

Menurut data Palestinian Ministry of Agriculture (2023), sekitar 15,000 pohon zaitun telah dihancurkan hanya dalam tahun 2022-2023. Penghancuran sistematis

ini terjadi melalui: Pembabatan dengan buldoser untuk pembangunan pemukiman ilegal; Pembakaran sengaja oleh para pemukim; Penyitaan tanah untuk “zona keamanan” militer.

Petani Palestina seperti Youssef harus mendapatkan izin militer khusus untuk mengakses kebun mereka yang berada di “Area C” – yang mencakup 60% Tepi Barat. “Kadang kami dapat izin hanya 2 minggu setahun untuk memanen,” keluh Youssef. “Itu pun dengan pengawasan bersenjata.”

Belum lagi adanya kekerasan dari pemukim. Data UN OCHA mencatat 413 serangan oleh pemukim Israel terhadap petani zaitun Palestina selama musim panen 2023. “Mereka datang dengan senjata, mengancam kami, dan merusak pohon-pohon kami,” kata Fatima (42), istri Youssef.

Akibat dari itu semua produksi minyak zaitun menyusut. Produksi minyak zaitun Palestina turun 40% dalam dekade terakhir. Terdapat 80,000 keluarga petani zaitun terancam kehilangan mata pencaharian. Kerugian ekonomi mencapai $50-60 juta per tahun.

“Sebelum pendudukan, kami bisa memanen dengan tenang,” kenang Youssef. “Sekarang, setiap proses menjadi perjuangan. Pemanenan: Harus dilakukan dengan pengawasan militer; Pengangkutan: Sering ditahan di checkpoint berjam-jam; Pemrosesan: Listrik yang sering padam mengganggu mesin press; Pemasaran: Produk sulit diekspor karena blokade.

“Minyak zaitun kami sekarang lebih dari sekadar minyak – dia adalah air mata yang diolah menjadi harapan, darah yang disuling menjadi ketahanan.”

— Fatima, pembuat sabun zaitun Nablus

Di Gaza, situasi lebih memilukan. Menurut laporan FAO (2023): 19

- 45% kebun zaitun hancur dalam pemboman terbaru

- 95% produksi minyak zaitun terhenti akibat blokade bahan bakar

- Petani seperti Ahmed (60) dari Beit Hanoun kehilangan 200 pohon warisan keluarga

“Mereka tidak hanya membunuh kami, mereka membunuh warisan kami. Setiap pohon zaitun yang dihancurkan adalah sepotong jiwa Palestina yang mati.”

— Ahmed, petani Gaza

Meski dalam tekanan, petani Palestina mengembangkan berbagai strategi. Panen Malam Hari: Memetik zaitun diam-diam di malam hari; Solidaritas Internasional: Relawan asing membantu panen sebagai perlindungan; Pasar Alternatif: Mengembangkan pemasaran online dan koperasi lokal; Dokumentasi: Mencatat setiap pohon dan sejarahnya sebagai bukti.

“Mereka pikir dengan merusak pohon zaitun kami, mereka bisa memutuskan hubungan kami dengan tanah ini. Mereka tidak tahu bahwa setiap pohon yang mereka babat, tumbuh seribu akar baru di hati kami.”

— Youssef Al-Haddad

Penutup: Akar yang Tak Terputus

Di tengah semua penderitaan, ada cerita-cerita haru yang tetap tumbuh. Di desa Bil’in, anak-anak menanam bibit zaitun baru di antara reruntuhan kebun yang dihancurkan. “Mereka belajar bahwa selama ada biji zaitun, ada harapan,” kata seorang guru.

Di tengah reruntuhan di Gaza, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun bernama Ahmed ditemukan oleh tim penyelamat setelah 12 jam terkubur di bawah puing-puing rumahnya. Saat ditanya apa yang paling dia inginkan, dia menjawab: “Saya hanya ingin bisa pergi ke sekolah tanpa takut mati.”

Seperti kata pepatah Palestina: “Orang-orang datang dan pergi, tetapi pohon zaitun tetap tinggal.” Meski ratusan ribu pohon telah dihancurkan, petani Palestina terus menanam yang baru. Setiap bibit zaitun yang tumbuh adalah deklarasi: “Kami masih di sini, dan kami akan tetap di sini.”

Di kebun Youssef, “al-Hakim” masih berdiri kokoh, meski batangnya bear bekas bakar dan peluru. “Dia akan menyaksikan kebebasan kami,” kata Youssef sambil membelai batang pohon tua itu. “Dan dia akan bercerita pada generasi mendatang tentang bagaimana kami bertahan.”

Seratus tahun telah berlalu sejak kolonialisme pemukim Zionis mulai, tetapi tekad rakyat Palestina untuk merdeka tetap hidup. Seperti kata pepatah Palestina: “Di dunia ini, mungkin ada yang lebih pahit dari pendudukan, tetapi tidak ada yang lebih manis dari kebebasan.” 20

Bogor, 23 Oktober 2025

Daftar Pustaka

Al-Haq (2023). Documentation of War Crimes in Gaza.

The Olive Tree Journey (Documentary, 2020) oleh Palestinian Heritage Foundation

Traditional Olive Oil Production in Palestine – UNESCO Intangible Cultural Heritage Report (2019)

Nablus Soap: A Thousand-Year History oleh Institut du Monde Arabe, Paris

Wawancara lapangan dengan petani zaitun di Burqin, Tepi Barat (Oktober 2023)

The Taste of Resistance – Slow Food International Report on Palestinian Olive Oil (2022)

Pappé, I. (2006). The Ethnic Cleansing of Palestine. Oneworld Publications.

International Court of Justice (2024). Provisional Measures in the Case of South Africa v. Israel.

B’Tselem – The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories. Annual Reports 2000-2024.

1 Siapa yang Dimaksud dengan Saladin?

Dalam kalimat tersebut, Saladin merujuk kepada Salahuddin al-Ayyubi (bahasa Arab: صلاح الدين الأيوبي, bahasa Kurdi: سەلاحەدینی ئەییووبی), seorang pemimpin militer dan politik Muslim legendaris beretnis Kurdi yang mendirikan Dinasti Ayyubiyah. Ia adalah seorang Sultan yang memerintah atas Mesir, Suriah, Yaman, dan wilayah-wilayah lainnya, termasuk Palestina.

Peran dan Signifikansi bagi Masyarakat Palestina

Bagi masyarakat Palestina dan dunia Arab/Islam pada umumnya, Saladin bukan sekadar figura sejarah, melok melambangkan:

- Sang Pembebas Al-Quds (Yerusalem): Peran terbesarnya adalah memimpin pasukan Muslim untuk merebut kembali Yerusalem dari tentara Salib Kristen dalam Pertempuran Hittin (1187 M). Setelah 88 tahun dikuasai Kerajaan Latin Yerusalem, kota suci itu kembali ke tangan Muslim. Peristiwa ini adalah momen kunci yang membentuk narasi “pembebasan” dalam memori kolektif Palestina.

- Simbol Persatuan dan Kekuatan Islam: Saladin berhasil mempersatukan faksi-faksi Muslim yang terpecah (di Mesir dan Suriah) di bawah satu komando untuk melawan musuh bersama, yaitu Pasukan Salib. Bagi banyak orang Palestina hari ini, ia menjadi simbol perlunya persatuan Arab/Islam untuk menghadapi tantangan.

- Teladan Kesatria dan Kemurahan Hati: Meskipun seorang prajurit yang tangguh, Saladin terkenal karena sifat kesatria, kebijaksanaan, dan kemurahan hatinya. Berbeda dengan pembantaian yang dilakukan Pasukan Salib ketika merebut Yerusalem pada 1099, Saladin mengizinkan sebagian besar penduduk Kristen Latin untuk pergi dengan membayar tebusan yang ringan dan melindungi tempat-tempat suci Kristen. Kontras ini membuatnya dipuji bahkan dalam sumber-sumber Barat dan menjadikannya simbol keadilan dan toleransi beragama.

Kisah-Kisah Utama Saladin

- Penyatuan Mesir dan Suriah: Awal kariernya dimulai sebagai perwira di bawah komandan Zengid, Nuruddin Zengi. Ia dikirim ke Mesir dan akhirnya menjadi Wazir (Perdana Menteri) di sana. Setelah kematian Nuruddin, ia berhasil menyatukan Mesir dan Suriah di bawah kepemimpinannya, menciptakan basis kekuatan yang solid untuk melawan Pasukan Salib.

- Pertempuran Hittin (1187): Ini adalah kemenangan telaknya. Pasukan Saladin menghancurkan tentara Salib yang dipimpin Guy of Lusignan dengan taktik cerdik, terutama dengan mengontrol sumber air dan memanfaatkan cuaca panas. Kemenangan ini membuka jalan bagi penaklukan kembali kota-kota penting seperti Acre, Jaffa, dan akhirnya Yerusalem.

- Pembebasan Yerusalem (1187): Setelah mengepung Yerusalem, kota itu menyerah. Saladin memasuki kota dengan damai. Kisah kemurahan hatinya di sini sangat terkenal: ia menolak untuk membalas dendam, mengizinkan pengusiran yang tertib, dan bahkan menurut legenda, memberikan perlindungan kepada orang-orang yang tidak mampu membayar tebusan.

- Perang Salib Ketiga dan Richard Si Hati Singa: Kembalinya Yerusalem memicu Perang Salib Ketiga yang dipimpin oleh Raja Richard I dari Inggris (Richard the Lionheart). Meskipun bertempur sengit, Saladin dan Richard saling menghormati. Pertempuran berakhir dengan Perjanjian Ramla (1192), yang mengizinkan tentara Salib mempertahankan pesisir dari Tirus hingga Jaffa, sementara Yerusalem tetap di bawah kekuasaan Muslim, dengan jaminan keamanan bagi peziarah Kristen.

Dalam kalimat yang menggambarkan pohon zaitun berusia 800 tahun di Burqin, Tepi Barat, Saladin (Salahuddin Al-Ayyubi) disebut sebagai salah satu figura sejarah besar yang “disaksikan” oleh pohon tersebut. Penyebutan ini bukanlah metafora, tetapi penanggalan historis yang konkret.

Pohon zaitun berusia 800 tahun itu hidup dan sudah besar pada akhir abad ke-12 Masehi, yang merupakan era ketika Saladin berkuasa dan melakukan pembebasan Yerusalem pada tahun 1187 M.

Dengan demikian, sang pohon adalah saksi bisu dari zaman keemasan pembebasan Islam di bawah pimpinan Saladin. Ia mewakili memori kolektif rakyat Palestina tentang suatu masa di mana kedaulatan dan kemenangan berada di tangan mereka.

Peran dan Signifikansi Saladin bagi Narasi Rakyat Palestina (Seperti Abu Samir)

Bagi seorang petani Palestina seperti Abu Samir, menyebut nama Saladin bukan hanya pelajaran sejarah, melainkan:

- Penguat Klaim Historis atas Tanah: Dengan mengatakan pohonnya telah ada sejak zaman Saladin, Abu Samir sedang menegaskan bahwa keluarganya dan bangsanya telah hadir dan mengakar di tanah itu jauh sebelum berdirinya negara Israel modern. Ini adalah pernyataan sumud (keteguhan) yang powerful.

- Simbol Harapan untuk Pembebasan: Saladin adalah tokoh yang berhasil mempersatukan umat dan membebaskan Yerusalem dari penjajahan. Dalam konteks pendudukan Israel hari ini, menyebut namanya adalah bentuk ekspresi kerinduan akan seorang pemimpin pemersatu dan sebuah era di mana pembebasan bukanlah hal yang mustahil.

- Penanda Kontinuitas dan Ketahanan: Pohon zaitun, Abu Samir, dan leluhurnya membentuk sebuah rantai yang tidak terputus. Saladin adalah titik penting dalam rantai sejarah itu. Kisahnya menginspirasi ketahanan untuk terus bertahan, seperti pohon zaitun itu sendiri, melewati berbagai “badai peperangan” dari masa ke masa—mulai dari Perang Salib hingga konflik dengan Israel modern.

Kisah Saladin yang Terkait dengan Pohon Zaitun dan Tanah

Meskipun tidak ada catatan spesifik Saladin di Burqin, narasi rakyat dan sejarah regionalnya kuat:

- Strategi Militer di Lanskap Palestina: Pasukan Saladin bergerak dan berkemah di lanskap perbukitan Tepi Barat yang dipenuhi zaitun menuju kemenangan besar di Pertempuran Hittin (1187), yang menjadi pintu gerbang pembebasan Yerusalem. Sangat mungkin pasukannya melewati dan berteduh di bawah pohon-pohon zaitun tua yang masih ada today.

- Warisan Ekonomi: Saladin memahami pentingnya pertanian, termasuk pohon zaitun, sebagai tulang punggung ekonomi dan ketahanan masyarakat. Kestabilan yang dibawanya memungkinkan kehidupan agraris, seperti merawat pohon zaitun, terus berlanjut.

- Metafora dalam Budaya: Saladin dan pohon zaitun sama-sama melambangkan kesabaran, akar yang dalam, dan akhirnya kemenangan. Pohon zaitun butuh waktu puluhan tahun untuk berbuah optimal, sebagaimana perjuangan Saladin membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menyatukan wilayah dan merebut kembali Yerusalem.

Kesimpulannya, dalam kalimat tersebut, Saladin adalah simbol nyata dari sebuah era kedaulatan, pembebasan, dan keterikatan historis yang tak terbantahkan antara rakyat Palestina dengan tanah mereka, yang diwakili oleh kehadiran fisik pohon zaitun yang telah menyaksikan sendiri sejarah panjang itu. Saladin dalam imajinasi Palestina dan Arab adalah pahlawan yang mempersatukan, membebaskan, dan memerintah dengan adil—sebuah figur sejarah yang kontras dengan situasi politik yang mereka hadapi hari ini dan menjadi sumber inspirasi bagi ketahanan (sumud) dan harapan untuk pembebasan.

Referensi untuk Konteks Spesifik Palestina

- Buku:

- Ali Qleibo, E. (2007). *Before Their Diaspora: A Photographic History of the Palestinians, 1876-1948*. Institute for Palestine Studies. (Buku ini menunjukkan kehidupan Palestina yang terhubung dengan tanah dan pohon zaitun mereka, memberikan konteks visual pada narasi seperti milik Abu Samir).

- Lane-Poole, Stanley. Saladin: All-Powerful Sultan and the Uniter of Islam. (Buku klasik yang sangat detail tentang kehidupan dan pemerintahan Saladin).

- Reston, James Jr. Warriors of God: Richard the Lionheart and Saladin in the Third Crusade.(Memberikan perspektif berimbang dari kedua sisi konflik).

- Phillips, Jonathan. The Life and Legend of the Sultan Saladin. (Buku yang lebih baru yang membahas baik sejarah maupun mitos yang menyelimuti Saladin).

- Sumber Online tentang Saladin dan Palestina:

- Institute for Palestine Studies: https://www.palestine-studies.org/ (Sering memiliki artikel yang membahas narasi sejarah Palestina, termasuk figura seperti Saladin).

- “Saladin and the Fall of Jerusalem” oleh Geoffrey Regan (1987). Sumber ini memberikan narasi detail tentang kampanye militer Saladin yang melewati tanah-tanah yang kini menjadi Tepi Barat.

- Encyclopædia Britannica: “Saladin”. (Memberikan tinjauan komprehensif dan faktual).

- World History Encyclopedia: “Saladin”. (Penjelasan yang mudah diakses untuk pembaca umum).

2 Darwish, M. (2007). The Butterfly’s Burden. Bloodaxe Books. Kumpulan puisi yang banyak menyertakan metafora zaitun sebagai simbol ketahanan.

3 “Pohon Zaitun” oleh Tawfiq Zayyad

4 Nasser Abufarha, “Land of Symbols: Cactus, Poppies, Orange and Olive Trees in Palestine,” Identities: Global Studies in Culture and Power 15, no. 3 (2008): 343–368, https://doi.org/10.1080/10702890802073274.

5 “a land with no people for a people with no land,”

6 “there are no such things as Palestinians” and “it was not as though there was a Palestinian people and we came and threw them out and took their country away from them.” Thus, “[They] did not exist..”

7 Lihat buku Barbara McKean Paramenter, Giving Voice to Stones: Place Identity in Palestinian Literature (1994), untuk analisis yang sangat baik mengenai representasi lanskap identitas Palestina dalam sastra.

8 Nasser Abufarha, The Making of a Human Bomb: An Ethnography of Palestinian Resistance(Durham: Duke University Press, 2009). Buku ini meski mengupas tentang resistensi terhadap pendudukan/penajahan Israel ia juga menganalisis peran zaitun dalam konstruksi identitas dan perlawanan Palestina. Lihat juga Said, E. (1992). The Question of Palestine. Vintage Books. Konteks historis-politik tentang hubungan masyarakat Palestina dengan tanah mereka.

9 Ibid., p. 127

10 Braverman, I. (2009). Planted Flags: Trees, Land, and Law in Israel/Palestine. Cambridge University Press. Studi komprehensif tentang konflik hukum dan politik seputar pohon zaitun.

11 UN OCHA (2024). Humanitarian Situation Report on Gaza.

12 Amnesty International (2022). Israel’s Apartheid Against Palestinians: A Cruel System of Domination and a Crime Against Humanity.

13 “Kami Memperkirakan Hampir Satu Juta dari 1,1 Juta Pohon Zaitun di Gaza Telah Hancur.” Kisah oleh Mohamed Suleiman.

14 The Applied Research Institute – Jerusalem (ARIJ). (2020). The Impact of Israeli Settlements on Palestinian Olive Harvesting. Laporan lapangan tentang pembatasan akses petani zaitun.

15 Dikutip dari Drop Site News, 20 Oktober 2025. “We Estimate That Nearly One Million of Gaza’s 1.1 Million Olive Trees Have Been Destroyed”

16 UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). (2021). Protection of Civilians Report. Dokumentasi PBB tentang penghancuran pohon zaitun Palestina.

17 Ibid.

18 “Warisan Minyak” oleh Fadwa Tuqan

19 Palestinian Ministry of Agriculture. (2019). *Olive Sector Strategic Plan 2019-2023*. Data statistik resmi tentang kontribusi ekonomi sektor zaitun. FAO (2023). Gaza Agricultural Sector Assessment.

20 Khalidi, R. (2020). The Hundred Years’ War on Palestine: A History of Settler Colonialism and Resistance, 1917–2017. Metropolitan Books.