halaman drm #52

Panama dan Jawa:

Dua Kisah Darah di Atas Air dan Darat

Dwi R. Muhtaman

“Progress is often another

word for conquest.”

— Eduardo Galeano,

Open Veins of Latin America (1971) 1

Prolog: Ambisi yang Mengubur Nyawa

“Jalan yang kita lewati ini dibuat dari penimbunan material dari penggalian kanal abad 19,” kata Franklin, sopir yang membawa kami dari Hotel di Playa Bonita, Panama City ke Kota Tua. Jarak tempuh sekitar 20 menit. Kami melewati jalan yang dibangun dengan keringat dan darah orang-orang yang diperlakukan seperti budak. Jejak kolonial yang amat pahit bagi perjalanan peradaban manusia. Di atas jalan ini dan juga di kanal, sekali lagi menunjukkan manusia dengan teknologinya mampu membuat dan mengubah sejarah, dengan harga apapun.

Orang-orang itu yang datang dari jauh, yang melakukan perjalanan penuh penderitaan. Tidak tahu mereka sedang membangun simbol kejayaan. Mereka hanya tahu panas terik, gigitan nyamuk, tanah longsor, dan cambuk. Di balik setiap terobosan engineering yang dikagumi dunia, sering kali tersembunyi lautan keringat dan kuburan massal yang bisu. Inilah kisah dua jalur transportasi legendaris—satu membelah benua, satu membelah pulau—yang disemen bukan hanya dengan batu dan kapur, tetapi dengan darah dan penderitaan rakyat biasa.

Selamat datang di Panama Canal. Selamat datang di Panama. Selamat datang di jalan yang membelah Jawa, dari Anyer hingga Panarukan.

Bayangkan sebuah dunia di mana Amerika Utara dan Selatan terpisah. Samudera Pasifik di Utara, Atlantik di Selatan. Bayangkan dua benua ini bersatu dalam arus raksasa yang mengelilingi Bumi. Lalu, sekitar 3 juta tahun yang lalu, sesuatu yang dramatis terjadi: kekuatan tektonik yang dahsyat mendorong daratan dari dalam laut, menciptakan sebuah jembatan sempit yang untuk pertama kalinya menyatukan dua benua. Inilah kelahiran Panama – sebuah peristiwa geologis yang akan selamanya mengubah iklim planet dan jalur evolusi makhluk hidup.

Menurut catatan sejarah, pembentukan Tanah Genting Panama adalah salah peristiwa geologis paling penting dalam 60 juta tahun terakhir. Sebelumnya, arus laut mengalir bebas antara samudera. Setelah tanah genting terbentuk, arus ini terhalang, memicu perubahan iklim global dan menciptakan arus Gulf Stream yang menghangatkan Eropa Utara. Fenomena ini memungkinkan “The Great American Biotic Interchange” – migrasi besar-besaran spesies antara utara dan selatan. Armadillo, oposum, dan puma bermigrasi ke utara, sementara beruang, kucing, dan unta bermigrasi ke selatan. “Panama bukan hanya jembatan darat, tapi jembatan kehidupan,” tulis ahli geologi Anthony Coates dalam penelitiannya.

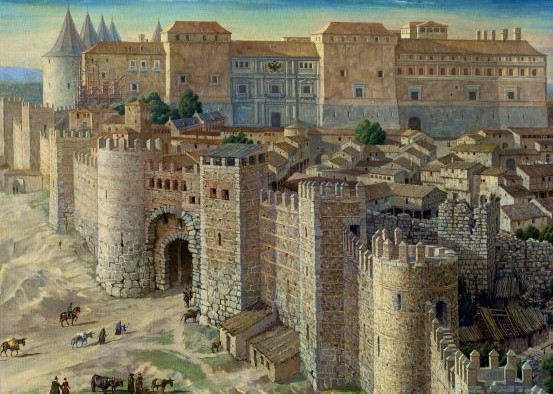

Koloni, Emas, dan Jalan Silang

Kedatangan Columbus pada 1502 membuka babak baru. Pada 1513, Balboa melintasi tanah genting dan menjadi orang Eropa pertama yang melihat Samudera Pasifik dari Amerika. Posisi strategis Panama segera membuatnya menjadi pusat perdagangan emas dan perak Spanyol.

Selama 300 tahun, Panama menjadi bagian dari Spanyol, kemudian bergabung dengan Kolombia setelah kemerdekaan. Namun jiwa kesilangan telah mendarah daging. Pada 3 November 1903, dengan dukungan terselubung AS yang berkepentingan membangun terusan, Panama memisahkan diri dari Kolombia. Philippe Bunau-Varilla, diplomat Prancis yang oportunis, menandatangani Perjanjian Hay-Bunau-Varilla yang memberikan AS hak membangun dan mengontrol zona terusan – sebuah keputusan yang akan menyulut konflik selama puluhan tahun.

Siapakah Balboa yang hingga kini diingat rakyat Panama? Dia disebut-sebut sebagai Sang Penakluk Spanyol yang menemukan Samudera Pasifik. Sebetulnya Balboa adalah pengkhianat yang memandang dan ‘menemukan Samudera Baru.2

Kisahnya dimulai ketika di sebuah kapal yang menyusuri pantai Panama pada tahun 1510 memuat seorang pria yang putus asa dan bersembunyi. Nama lengkapnya adalah Vasco Núñez de Balboa. Dia bukan bangsawan kaya, bukan pula perwira tinggi. Dia adalah seorang pemilik utang yang melarikan diri dari Hispaniola, bersembunyi di dalam sebuah tong dan menyelinap ke dalam ekspedisi untuk menghindari penjara. Dalam keputusasaannya itu, tak ada yang menyangka bahwa pria inilah yang akan mengubah peta dunia selamanya.

Awalnya, Balboa hanyalah seorang pengikut. Namun, kepintaran, keberanian, dan kemampuan-nya berdiplomasi dengan suku-suku pribumi membuatnya cepat menanjak. Dia mendengar desas-desus dari penduduk lokal tentang sebuah “laut lain” yang kaya akan emas, yang terletak di seberang pegunungan dan hutan belantara.

Pada saat itu, orang Eropa percaya bahwa daratan Amerika adalah sekumpulan pulau yang menghalangi jalan ke Asia. Konsep tentang samudera lain yang sangat besar di seberang daratan ini belum terbayangkan.

Pada tanggal 1 September 1513, dengan semangat dan ambisi membara, Balboa memimpin 190 orang Spanyol dan ratusan pemandu pribumi melintasi tanah genting Darién yang berbahaya. Perjalanan itu adalah sebuah siksaan. Mereka harus menghadapi hutan hujan yang lebat, rawa-rawa, penyakit, dan suku-suku yang tidak selalu bersahabat.

Namun, Balboa adalah seorang taktis yang cerdik. Alih-alih hanya menyerang, dia sering kali bernegosiasi dan bersekutu dengan suku-suku setempat. Dari merekalah dia terus mendengar kabar tentang “laut besar” di sebelah selatan.

Setelah berhari-hari berjuang, pada tanggal 25 atau 27 September 1513, para penjelajah mencapai sebuah pegunungan. Menurut kisahnya, Balboa memerintahkan anak buahnya untuk berhenti. Dia sendirian mendaki puncak terakhir, karena ingin menjadi orang Eropa pertama yang menyaksikan pemandangan bersejarah ini.

Dan di sana, terbentanglah di hadapannya sebuah hamparan biru tak berujung. Samudera Pasifik.

Dalam sebuah adegan yang dramatis dan penuh simbolisme, Balboa turun ke pantai, mengenakan baju zirah lengkap, membawa bendera Spanyol dan sebuah pedang. Dia berjalan masuk ke dalam air pasang, mengangkat pedangnya, dan mengklaim laut beserta segala “pulau, pantai, teluk, dan anak lautnya” untuk Kerajaan Spanyol. Dia menamainya “Mar del Sur” (Laut Selatan) karena mereka mencapainya dengan berjalan ke arah selatan.

Penemuan Balboa ini adalah prestasi yang luar biasa. Dia menjadi pahlawan, diangkat sebagai Gubernur “Mar del Sur” dan wilayah Panama. Ekspedisinya membuktikan bahwa ada daratan besar (Amerika) yang memisahkan Eropa dan Asia, dan ada samudera lain di baliknya yang membuka kemungkinan rute perdagangan baru.

Namun, di dunia penjajahan yang penuh dengan politik dan iri hati, kejayaan tidak bertahan lama. Penguasa baru yang dikirim dari Spanyol, Pedro Arias Dávila (sering disebut Pedrarias), melihat Balboa sebagai ancaman. Dengan menggunakan alasan pengkhianatan dan ambisi pribadi yang mengancam kekuasaan sang gubernur baru, Pedrarias menangkap Balboa.

Setelah pengadilan yang tidak adil, Vasco Núñez de Balboa, sang penemu Samudera Pasifik, dipenggal kepalanya pada tahun 1519.

Balboa adalah figur yang penuh kontradiksi: seorang pengkhianat hukum yang setia kepada mahkotanya, seorang penakluk yang sering berdiplomasi, seorang pemberani yang berakhir sebagai korban politik.

Namun, warisannya abadi. Namanya diabadikan sebagai mata uang nasional Panama (Balboa), provinsi, dan banyak jalan. Tapi yang terpenting, dialah orang yang membuka mata Eropa akan kebenaran geografis dunia baru. Aksi beraninya tidak hanya menemukan sebuah samudera, tetapi pada akhirnya membuka jalan bagi penjelajahan Magellan yang mengelilingi dunia, dan meletakkan fondasi bagi pentingnya strategis Tanah Genting Panama—sebuah kepentingan yang, berabad-abad kemudian, akan mewujud dalam bentuk Terusan Panama yang megah.

Dia adalah sang pengungsi yang menjadi penakluk, dan akhirnya menjadi martir bagi ambisinya sendiri dan ambisi kerajaan yang dia layani.

Waktu terus menggelinding. Tak ada yang mampu menghentikan. Sejarah Panama kemudian menemukan jalannya dari sebuah ambisi. Ambisi membelah daratan Panama. Dan itu sudah dimulai Prancis pada 1881 di bawah pimpinan Ferdinand de Lesseps. Namun proyek ini berakhir tragis: “Pembunuh terbesar bukanlah tanah longsor atau alat berat, tapi nyamuk kecil yang membawa malaria dan demam kuning,” tulis David McCullough dalam The Path Between the Seas. Sekitar 22.000 pekerja tewas sebelum Prancis menyerah.3

Amerika Serikat (AS) mengambil alih pada 1904 dengan pendekatan baru. Dr. William Gorgas memimpin perang melawan nyamuk, sementara insinyur seperti John Stevens merancang sistem kunci yang jenius. “Kami harus mengalahkan alam tropis sebelum bisa menaklukkan daratannya,” kata Stevens. Setelah 10 tahun dan tambahan 5.600 korban jiwa, Terusan Panama akhirnya dibuka pada 15 Agustus 1914.4

Selama 85 tahun, Zona Terusan menjadi enklave AS di jantung Panama – sumber kebanggaan sekaligus kegetiran. “Kami melihat bendera asing berkibar di tanah kami sendiri,” kenang mantan presiden Jorge Illueca. Ketegangan memuncak pada 9 Januari 1964 ketika bentrokan berdarah atas pengibaran bendera menewaskan 21 Panamanian.5

Perjanjian Torrijos-Carter 1977 menandai titik balik, menjanjikan pengembalian terusan pada tahun 2000. Momen bersejarah itu tiba tepat pada tengah malam 31 Desember 1999, ketika Presiden Mireya Moscoso menyatakan: “Hari ini, untuk pertama kalinya dalam 96 tahun, Panama bersatu sepenuhnya.”

Panama Abad 21: Penguasa Nasib Sendiri

Dengan pengelolaan terusan yang brilian, Panama membuktikan kemampuannya. Ekspansi terusan selesai 2016, melayani kapal-kapal raksasa modern. “Kami tidak hanya mewarisi terusan, kami mewarisi kemampuan untuk mengelolanya dengan baik,” kata Jorge Quijano, arsitek ekspansi tersebut.

Kini Panama menjadi pusat logistik global, dengan ekonomi yang tumbuh pesat, sistem perbankan kuat, dan pencakar langit modern yang mengubah wajah Kota Panama. Biomuseo karya Frank Gehry berdiri sebagai simbol kebanggaan akan sejarah alamnya yang unik.

Dari tanah yang terangkat dari laut, menjadi jembatan kehidupan, lalu menjadi pemersatu samudera melalui karya manusia – Panama adalah bukti kekuatan transformasi. Seperti dikatakan penulis Panama Ricaurte Soler: “Nasib Panama ditakdirkan oleh geografinya, tapi jiwanya dibentuk oleh perjuangan menguasai takdir itu.”

Dengan bendera sendiri di atas terusan sendiri, Panama kini berdiri tegak – sang jembatan dunia yang akhirnya menjadi tuan di rumahnya sendiri.

Tetapi segala kejayaan dan kemampuan mengelola Terusan menjadi jalur logistik global itu, ditopang dari tumpahan darah dan air mata.

“Tuan, ini bukan proyek teknik, ini adalah pembantaian.”

— Seorang insinyur Prancis yang meninggalkan proyek Terusan Panama, dikutip dari The Path Between the Seas oleh David McCullough.

Pada 1881, di bawah terik matahari khatulistiwa yang lembab, dimulailah mimpi besar Prancis. Ferdinand de Lesseps, sang penakluk Terusan Suez, berambisi membelah daratan Panama. Namun, Panama adalah neraka yang disamarkan sebagai hutan. Nyamuk Aedes aegypti dan Anopheles berkerumun di rawa-rawa, membawa malaria dan demam kuning yang mematikan.

Para pekerja—sebagian besar imigran dari Karibia (terutama Barbados), Eropa, dan lokal—bekerja dalam kondisi mengerikan. Mereka menggali dengan sekop dan dinamit di tanah yang labil, diterpa hujan tropis yang menyebabkan banjir dan tanah longsor. Yang paling menakutkan adalah “demam.” Orang yang sehat di pagi hari bisa jadi mayat yang kaku di malam hari.

Seorang pekerja dari Barbados menulis dalam suratnya, “Teman-teman mati seperti lalat… Kami bagai budak di negeri asing.” (Dari Panama Fever oleh Matthew Parker).

Prancis gagal. Bukan karena kurangnya tekad, tetapi karena neraka tropis dan korupsi. Sekitar 22,000 pekerja diperkirakan tewas dalam usaha mereka yang pertama. Ambisi itu tenggelam dalam kuburan massal.

“Kami harus membersihkan nyamuk sebelum kami bisa membersihkan hutan.”

— Dr. William Gorgas, dokter kepala Amerika di Panama.

Amerika Serikat mengambil alih pada 1904. Mereka belajar dari kegagalan Prancis. Pimpinan proyek, John F. Stevens dan Dr. William Gorgas, memprioritaskan kesehatan. Rawa-rawa dikeringkan, genangan air disemprot minyak, dan rumah-rumah diberi kasa. Perang melawan nyamuk ini menyelamatkan ribuan nyawa.6

Namun, pengorbanan manusia tetap berlanjut. Pekerja dari Karibia, terutama kulit hitam, masih diperlakukan sebagai warga kelas dua. Mereka mendapat upah lebih rendah, tinggal di barak kumuh, dan menanggung beban pekerjaan paling berbahaya—seperti menggali Culebra Cut, di mana tanah longsor kerap menelan korban jiwa.

Seorang jurnalis Amerika melaporkan, “Para pekerja kulit berwarna itu adalah tulang punggung proyek. Mereka yang mati, dan kami yang mengambil kemuliaannya.”

Ketika terusan itu akhirnya dibuka pada 1914, perkiraan total korban jiwa selama era Prancis dan Amerika mencapai sekitar 27,500 orang. Terusan Panama berdiri megah di atas fondasi pengorbanan mereka yang terlupakan.

Panas tropis memantul dari dinding lembab di Panama, dan matahari yang sama membakar punggung para pekerja di tanah Jawa dua abad lalu. Di antara dua benua yang berjauhan, dua proyek raksasa lahir dari ambisi manusia: Panama Canal — jalan air yang membelah bumi,

dan Jalan Raya Pos Anyer–Panarukan — jalan darat yang membelah pulau.

Keduanya lahir dari satu gagasan: menaklukkan waktu dan ruang. Dan keduanya menumpahkan darah manusia biasa di sepanjang jalurnya.

“Progress,” tulis Eduardo Galeano dalam Open Veins of Latin America, “is a fine word for those who never paid its price.”

Peradaban yang menciptakan bangunan-bangunan mercusuar seringkali berselimut kepedihan yang amat dalam. Pembangunan Panama Canal merupakan kisah yang sama dengan jalan penderitaan sepanjang Jawa: Jalan Raya Pos. Sementara di Panama nyawa dikorbankan untuk ambisi kolonial baru, di Nusantara, di awal abad ke-19, sebuah jalan raya juga dibangun dengan penderitaan yang serupa.

“Jalan ini dibangun dengan biaya banyak jiwa dari antara penduduk.”

— Catatan Residen Cianjur mengenai pembangunan Jalan Raya Pos, dikutip dari Sang Pemula karya Pramoedya Ananta Toer.7

Pada 1808, atas perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, ribuan rakyat Jawa dipekerjakan paksa (rodi) untuk membangun jalan sepanjang sekitar 1000 km dari Anyer di ujung barat hingga Panarukan di ujung timur. Tujuannya: pertahanan militer melawan Inggris dan mobilitas pasukan.

Tahun 1808, Herman Willem Daendels tiba di Batavia sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ia datang dengan mandat dari Napoleon Bonaparte: bangun pertahanan cepat sebelum Inggris menyerbu. Daendels memandang peta Jawa — panjang, sempit, memanjang dari barat ke timur. Lalu ia berkata: “Aku akan membangun jalan dari Anyer ke Panarukan. Seribu kilometer, satu tahun!”

Perintah itu menjadi kutuk bagi puluhan ribu rakyat Jawa. Mereka diambil dari kampung, digiring tanpa upah, tanpa alat, tanpa pilihan. Dari Serang hingga Cirebon, dari Pekalongan hingga Situbondo, tubuh-tubuh mereka menjadi batu pondasi jalan.

Sejarawan Sartono Kartodirdjo mencatat: “Daendels membangun jalan raya bukan di atas tanah, melainkan di atas mayat rakyatnya.”

Dalam cerita rakyat di Cirebon, masih tersisa kisah tentang ibu yang mencari anaknya yang tak pernah kembali dari kerja rodi. Mereka bilang, jika malam sepi di tepi jalur Pantura, kadang terdengar suara nyanyian lirih — bukan dari pengamen, tapi dari arwah yang dulu menggali jalan itu.

Tidak ada alat berat, hanya tenaga manusia. Mereka memotong hutan, menembus bukit, dan mengurusi rawa dengan tangan kosong. Mereka bekerja di bawah ancaman cambuk, kelaparan, dan penyakit. Banyak yang tewas karena kelelahan, wabah, atau siksaan. Cerita rakyat menyebut jalan ini “di atas tulang-tulang penduduk pribumi.”

Sejarawan Bernard H.M. Vlekke dalam Nusantara: A History of Indonesia menulis, “Jalan raya Anyer-Panarukan adalah sebuah monumen bagi penderitaan manusia yang hampir tak terbayangkan.” 8

Dua Monumen, Satu Penderitaan

Membandingkan Terusan Panama dan Jalan Raya Pos bagai melihat dua sisi dari koin yang sama: ambisi penguasa yang dibayar dengan nyawa rakyat kecil.

- Teknologi vs. Tenaga Manusia: Panama menggunakan teknologi (mesin uap, dinamit) meski tetap mengandalkan tenaga kasar, sementara Jawa hampir sepenuhnya mengandalkan tenaga manusia tanpa alat.

- Konteks Kematian: Korban Panama terutama akibat penyakit tropis (demam kuning, malaria) dan kecelakaan teknik. Korban Jawa lebih disebabkan kerja paksa, kelaparan, dan siksaan langsung.

- Warisan: Keduanya menjadi infrastruktur vital. Panama menjadi jalur perdagangan dunia yang mendatangkan keuntungan ekonomi besar. Jalan Raya Pos menjadi tulang punggung transportasi di Jawa yang mempersatukan pulau secara fisik, namun dengan kenangan pahit penjajahan.

Epilog: Mengingat yang Terlupakan,

Mengenang Bukan Merayakan

Satu abad kemudian, jauh di seberang dunia, seperti dikisahkan sebelumnya, ambisi yang sama menanam kematian di tanah Panama. Ferdinand de Lesseps — sang pembangun Terusan Suez — datang dengan mimpi yang lebih besar: membelah benua Amerika agar kapal bisa berlayar dari Atlantik ke Pasifik tanpa memutari Tanjung Horn.

Ribuan buruh dikumpulkan dari Karibia, Jamaika, dan Asia. Mereka menggali tanah yang lembab, di bawah hujan tropis yang tak kenal belas kasihan. 22.000 orang mati akibat malaria, demam kuning, dan longsor. Tubuh mereka terkubur di lumpur, tanpa nisan.9

“Panama bukan kanal, tapi kuburan,” kata Charles de Lesseps, putra sang arsitek.

Ketika Prancis gagal, Amerika mengambil alih. Kematian berkurang, tapi ketidakadilan tetap hidup. Buruh kulit hitam mendapat gaji setengah dari buruh kulit putih. Kapal melintas, dunia bersorak, tapi sejarah berbisik: setiap liter air di kanal itu bercampur darah manusia.

Baik Daendels maupun para pembangun Panama Canal berbicara tentang “kemajuan.”

Tetapi kemajuan untuk siapa?

Di Jawa, Jalan Raya Pos mempercepat pergerakan tentara dan hasil bumi kolonial — kopi, tebu, nila, dan beras — menuju pelabuhan. Di Panama, kanal mempercepat arus dagang dan memperkuat dominasi Amerika Serikat di Amerika Latin.

Dua-duanya adalah jalan kekuasaan, bukan jalan rakyat.

“The canal united two oceans, but divided two classes — those who sailed above, and those who died beneath.” — David McCullough, The Path Between the Seas (1977)

Kutipan ini terasa bergema di jalan Pantura, di mana truk-truk melintas setiap hari membawa komoditas. Di bawah aspal itu, ada tulang-tulang yang pernah menanggungnya.

Hari ini, kapal-kapal raksasa melintas dengan tenang di Terusan Panama. Kendaraan melaju mulus di Jalan Raya Pos (sekarang menjadi bagian dari Jalan Nasional di Pulau Jawa). Kemajuan dan kemudahan itu nyata.

Namun, sebagai cermin bagi perjalanan peradaban yang beradab, mari kita renungkan pesan dari sejarawan David McCullough: “Sejarah terlalu sering menjadi cerita tentang ruang, tempat, dan tanggal, dan terlalu sedikit tentang manusia yang menghidupinya.”

Kisah Terusan Panama dan Jalan Raya Pos mengajarkan kita bahwa di balik setiap monumen kebanggaan manusia, sering kali terdapat kisah pilu tentang pengorbanan, eksploitasi, dan ketidakadilan. Tugas kita adalah tidak hanya mengagumi hasil karyanya, tetapi juga mengingat dan menghormati setiap tetes keringat dan darah yang menjadi fondasinya. Sebab, kemajuan sejati tidak boleh dibangun di atas penderitaan yang dilupakan.

Kini, Panama Canal menjadi salah satu keajaiban dunia modern. Jalan Raya Pos menjadi jalur ekonomi terpadat di Indonesia. Keduanya telah melampaui fungsinya sebagai infrastruktur — keduanya telah menjadi monumen ambisi dan penderitaan.

Sejarawan Adrian Vickers mengingatkan: “Kita tidak hanya harus membangun, tapi juga belajar dari cara kita membangun.” Dan sastrawan besar Pramoedya Ananta Toer menulis dalam Bumi Manusia: “Manusia bisa dihancurkan oleh kekuasaan, tapi tidak oleh sejarah.” Sejarahnya, diakui atau tidak, dicatat atau dilupakan, tetaplah ia membekas. Dalam ingatan, dan dalam bayangan.

Sejarah itu kini hidup dalam batu-batu jalan di Situbondo, dan dalam riak air di Terusan Panama. Kita bisa berjalan atau berlayar di atasnya, tapi kita tak bisa berpura-pura tak tahu dari mana ia berasal.

Jika suatu hari Anda berdiri di tepi laut Anyer, lihatlah batu nol Jalan Raya Pos. Bayangkan ribuan langkah yang pernah mengayuh cangkul di situ. Dan jika suatu hari Anda melintasi Panama Canal, dengarkanlah gemuruh kapal-kapal besar — lalu bayangkan suara buruh dari Karibia yang tak pernah pulang.

Keduanya mengingatkan kita bahwa kemajuan tanpa kemanusiaan adalah bentuk baru dari penjajahan. Bahwa “pembangunan” bukan selalu berarti kemakmuran, karena kadang ia hanya cara lain untuk menyembunyikan penderitaan.

“Every road is a story, and every canal a scar.”

— Eduardo Galeano

Panama Canal (abad ke-19–20) dan Jalan Raya Pos Anyer–Panarukan (awal abad ke-19) jejak peradaban yang kelam. Wajah gelap dari setiap peradaban yang terus berulang tanpa mampu dihindari. Keduanya menjadi simbol ambisi kekuasaan, teknologi, dan pengorbanan manusia.

“Progress is often another word for conquest,” kata Eduardo Galeano, Open Veins of Latin America (1971). Ini tercermin jelas pada pembangunan Terusan dan Jalan Raya Pos. Awal abad ke-19 dan awal abad ke-20 adalah dua masa ketika manusia menganggap dirinya bisa menaklukkan bumi. Di Panama, Amerika Serikat menggali bumi untuk menyatukan dua samudra — Atlantik dan Pasifik — demi mempercepat perdagangan dunia. Di Jawa, pemerintah kolonial Belanda membelah hutan dan gunung untuk menghubungkan dua ujung pulau — dari Anyer di Banten hingga Panarukan di Situbondo, sepanjang 1.000 kilometer.

Keduanya digagas bukan untuk rakyat yang tinggal di atas tanah itu, melainkan untuk mengalirkan dan mempertahankan kekuasaan.

Di Panama, kanal menjadi urat nadi imperium global Amerika. Di Jawa, jalan raya pos menjadi saraf bagi tanam paksa (cultuurstelsel), memungkinkan hasil bumi — kopi, tebu, nila, beras — mengalir ke Batavia dan ke kapal-kapal dagang VOC.

Dan semua itu adalah jalan yang dibayar dengan nyawa, derita dan dehumanisasi.

“Jalan ini dibangun dengan air mata.”— Catatan harian seorang pejabat kolonial, 1811 (Arsip Nasional Belanda). Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels memerintahkan pembangunan Jalan Raya Pos pada tahun 1808–1810, di bawah tekanan Napoleon Bonaparte yang menuntut efisiensi militer di koloni Hindia.

Daendels memerintah dengan tangan besi: “Dari Anyer ke Panarukan, jalan harus selesai dalam waktu satu tahun. Siapa yang melawan, dihukum.” Puluhan ribu rakyat dari berbagai wilayah dipaksa bekerja tanpa upah — kerja rodi. Mereka membuka hutan, menggali bukit, menyeberangi rawa, tanpa alat modern, hanya cangkul dan parang. Banyak yang meninggal karena malaria, kelaparan, kelelahan, dan hukuman cambuk.

Sejarawan Sartono Kartodirdjo menulis dalam Pemberontakan Petani Banten 1888:

“Pembangunan Jalan Raya Pos merupakan simbol kekuasaan kolonial yang brutal. Ia bukan monumen kemajuan, melainkan monumen penderitaan.” 10

Satu abad kemudian, di sisi lain dunia, kisah serupa terjadi. Pada tahun 1881, Prancis memulai proyek menggali Terusan Panama — ide gila yang digagas Ferdinand de Lesseps, pembangun Terusan Suez. Namun dalam 8 tahun, lebih dari 22.000 pekerja meninggal akibat malaria, demam kuning, dan longsor.

Panama, lagi-lagi bukanlah semata kanal, tapi kuburan seperti disampaikan Charles de Lesseps, anak sang arsitek, 1889. Tetapi kini menjadi catatan emas kemajuan teknologi dan hanya selintas mengingat yang terlupakan. Setiap ribuan kapal-kapal melintasi mungkin ada yang mengenang, meski lebih banyak yang merayakan.

Ketika Amerika mengambil alih proyek itu pada 1904, jumlah kematian masih bertambah ribuan. Buruh-buruh dari Karibia, Jamaika, dan Barbados digaji rendah, dikurung dalam asrama terpisah dari buruh kulit putih. Kanal selesai, tetapi kemanusiaan terkubur di bawah airnya.

Hari ini, kapal-kapal dari seluruh dunia melintas di Panama Canal — membawa barang, minyak, dan keuntungan miliaran dolar. Di Jawa, Jalan Raya Pos menjadi poros utama yang menghubungkan kota-kota besar —Serang, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Surabaya.

Ia menjadi urat ekonomi pulau yang paling padat di dunia.

Namun, jika kita menunduk sejenak di tepi jalan itu, kita masih bisa membayangkan suara-suara rakyat yang hilang, seperti gema dari masa lalu: “Kami menggali, mereka berkuasa. Kami mati, mereka memerintah.”— catatan anonim, rakyat pekerja di Cirebon, 1810.

Kedua proyek ini menyisakan ironi besar dan merupakan warisan yang menyakitkan: Teknologi dan penderitaan berjalan bersama. Kemajuan di satu sisi, kehancuran martabat manusia di sisi lain. Dalam bukunya The Path Between the Seas (1977), sejarawan David McCullough menulis:

“The canal united two oceans, but divided two classes — those who sailed above, and those who died beneath.” Kata-kata itu seolah menggema untuk Jawa juga. Jalan Raya Pos menyatukan pulau, tapi memisahkan penguasa dan rakyatnya.

Kini, pemerintah Indonesia menjadikan jalan ini sebagai warisan sejarah nasional. Namun banyak sejarawan mengingatkan: “Kita tidak sedang merayakan pembangunan, kita sedang mengenang penderitaan.”— Dr. Adrian Vickers, A History of Modern Indonesia (2013).11

Sama seperti Panama Canal yang kini menjadi objek wisata dunia, tetapi juga tempat ziarah bagi keturunan para pekerja kulit hitam dan Asia yang meninggal tanpa nama. Keduanya mengajarkan hal yang sama: bahwa “infrastruktur besar sering dibangun di atas tulang kecil manusia biasa.”

Jika Panama Canal adalah luka di antara dua samudra, maka Jalan Raya Pos Anyer–Panarukan adalah luka di punggung Jawa. Keduanya mengajarkan bahwa kemajuan yang tidak berkeadilan adalah bentuk lain dari penjajahan.

Dan mungkin, seperti kata Pramoedya Ananta Toer dalam Bumi Manusia: “Kita tidak boleh melupakan sejarah, karena di sanalah kemanusiaan diuji.”

Hari ini, 3 November 2025 rakyat Panama bersuka cita merayakan Kemerdekaan. Merayakan

kemerdekaan dari penjajahan Kolombia pada 1903. Pada hari ini rakat melakukan dan menikmati Desfiles (Parade dan Pawai). Langit malam di berbagai kota, terutama di sekitar tanggal 3 dan 4 November, berpercikan Fuegos Artificiales (kembang api). Hari-hari akan meriah dengan Conciertos (Konser dan Festival Musik ), konser-konser gratis yang menampilkan musik tradisional Panama seperti Cumbia, Tipico, dan Murga. Masyarakat menikmati hidangan tradisional Panama seperti Sancocho (sup ayam), Tamales, Arroz con Pollo (nasi dengan ayam), dan Hojaldras (sejenis donat).

Decoraciones (Hiasan Bendera) Bendera Panama dengan bintang dan kuadran merah-biru terlihat di mana-mana—dijuntai di rumah, gedung, mobil, dan bahkan dilukis di wajah.

Selamat merayakan Kemerdekaan.

Playa Bonita, Panama City, Panama

-Istanbul, Turki, 3 November 2025

1 Galeano, Eduardo. Open Veins of Latin America: Five Centuries of the Pillage of a Continent. Monthly Review Press, 1971. Buku ini memberikan perspektif kritis tentang eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja Amerika Latin, di mana pembangunan Terusan Panama adalah salah satu contohnya.

2 Romero, L. (2021). Vasco Núñez de Balboa: El descubrimiento del Mar del Sur. National Geographic Historia. Artikel ini memberikan garis waktu dan analisis mendetail tentang ekspedisi Balboa. Buku lainnya yang mengisahkan tentang Balbao ini bisa dirujuk pada Zamora, M. (1993). Balboa: descubridor del Pacífico. Ediciones Anaya. Buku biografi yang komprehensif tentang kehidupan dan penemuan Balboa. Thomas, H. (2003). Rivers of Gold: The Rise of the Spanish Empire. Weidenfeld & Nicolson. Buku ini memberikan konteks sejarah yang lebih luas tentang era penjelajahan Spanyol dan posisi Balboa di dalamnya.

3 McCullough, David. The Path Between the Seas: The Creation of the Panama Canal, 1870-1914. Simon & Schuster, 1977. Referensi utama yang mendetail dan naratif tentang perjuangan teknik, politik, dan manusia di balik pembangunan Terusan Panama; Baca juga Greene, Julie. The Canal Builders: Making America’s Empire at the Panama Canal. Penguin Books, 2009.

Kajian sosial yang memfokuskan pada para pekerja dari seluruh dunia yang membangun kanal dan bagaimana proyek ini membentuk imperialisme AS.

4 Coates, Anthony G. (ed.). Central America: A Natural and Cultural History. Yale University Press, 1999.

5 Major, John. *Prize Possession: The United States and the Panama Canal, 1903-1979*. Cambridge University Press, 1993. Sumber-sumber lainnya tentang Kanal: Jorden, William J. Panama Odyssey. University of Texas Press, 1984. Parker, Matthew. Panama Fever: The Epic Story of the Building of the Panama Canal. Doubleday, 2007. Situs Resmi Otoritas Terusan Panama: https://www.pancanal.com/ Museo del Canal Interoceánico de Panama.

6 Grandin, Greg. Empire’s Workshop: Latin America, the United States, and the Rise of the New Imperialism. Metropolitan Books, 2006. Memberikan konteks politik yang lebih luas tentang kebijakan AS di Amerika Latin, dengan Panama sebagai studi kasus yang sentral.

7 Toer, P. A. (1985). Sang Pemula. Hasta Mitra.

8 Vlekke, B. H. M. (1943). Nusantara: A History of Indonesia. Brill.

9 Parker, M. (2007). Panama Fever: The Epic Story of the Building of the Panama Canal. Doubleday; Major, J. (1993). Death in the Panama. History Today.

10 Kartodirdjo, Sartono. Pemberontakan Petani Banten 1888. Pustaka Jaya, 1984. Studi klasik tentang protes sosial terhadap sistem kolonial, yang membantu memahami kondisi masyarakat Jawa pasca-pembangunan infrastruktur seperti Jalan Raya Pos.

11 Vickers, Adrian. A History of Modern Indonesia. Cambridge University Press, 2013. Sejarah modern Indonesia yang mudah diakses, membahas transformasi masyarakat di bawah kolonialisme; Ricklefs, M.C. A History of Modern Indonesia Since c.1200. Stanford University Press, 2001. Buku standar yang memberikan gambaran komprehensif sejarah Indonesia, termasuk masa pemerintahan Daendels dan pembangunan Jalan Raya Pos; Carey, Peter. The Power of Prophecy: Prince Dipanagara and the End of an Old Order in Java, 1785–1855. KITLV Press, 2007. Kajian mendalam tentang Perang Jawa, yang terjadi tidak lama setelah era Daendels dan merefleksikan gejolak sosial yang ditimbulkan oleh kebijakan kolonial yang keras; Lombard, Denys. Nusa Jawa: Silang Budaya. Gramedia, 1996. Karya monumental yang menganalisis Jawa sebagai titik temu berbagai pengaruh, termasuk kebijakan kolonial dan dampaknya terhadap tata ruang dan masyarakat.