halaman drm #42

Matah Ati: Keberanian, Cinta dan Perjuangan

Dwi R. Muhtaman

…..

Deru peperangan mengiris langit,

Belanda mengepung dari segala penjuru,

Namun setiap semak adalah mata,

Setiap bayang adalah ancaman

…..

Daftar Isi

Di tengah gemuruh meriam dan asap mesiu yang menyelimuti Jawa pada tahun 1741, seorang perempuan muda gelisah mendengar serdadu-serdadu Belanda yang kejam. Desa-desa tetangga diancam diruntuhkan. Matanya yang tajam memandang jauh ke arah langit yang nampak muram di kejauhan. Aroma anyir darah dan dupa persembahan bercampur di udara, sementara gaun kebayanya yang berwarna merah kecokelatan basah oleh hujan dan keringat. Di tangannya, sebilah keris pusaka pemberian sang kekasih, Pangeran Mangkoenegoro, berkilat samar dalam cahaya senja yang memerah.

Ia perempuan biasa dari Desa Matah, Wilayah Laroh (atau Nglaroh), sebuah daerah terpencil di bawah kekuasaan Kerajaan Kartasura (1680–1745). Nglaroh tercatat sebagai kawasan perbatasan antara Kartasura dan wilayah Bagelen (sekarang masuk Purworejo, Jawa Tengah).1

Peta Belanda oleh Abraham Maas (1740) menandai “Laroh” sebagai daerah berbukit di sebelah barat Sungai Progo, berbatasan dengan Timur: Kerajaan Kartasura (pusat pemerintahan Amangkurat II) dan Barat: Kadipaten Bagelen (basis perlawanan Pangeran Mangkubumi).2 Status administratif pada abad ke-18 Nglaroh adalah tanah perdikan (bebas pajak) yang dikelola oleh Ki Gede Laroh, seorang tokoh lokal yang mendukung perlawanan anti-VOC.3

Itulah tempat lahir dan besar perempuan perkasa itu: Matah Ati. Ia sering juga dipanggil sebagai Rara Rubiyah. Lahir dari dari keluarga petani di sini.

“Di Laroh yang sunyi, kau tempa hati jadi baja,

dan namamu—meski tak tercatat di prasasti—

terukir di gerhana yang tak bisa dibeli Kompeni.” Puisi Taufiq Ismail (untuk Matah Ati)

Goenawan Mohamad dalam Catatan Pinggir: “Desa-desa kecil seperti Laroh adalah titik-titik sunyi tempat sejarah sesungguhnya ditulis, jauh dari gemerlap istana.”

Jawa yang Terbelah

Tahun-tahun itu adalah masa ketika Nusantara menggeliat dalam sakitnya penjajahan. VOC, perusahaan dagang Belanda yang haus kekuasaan, telah mengubah Jawa menjadi ladang penghisapan. Gubernur Jenderal Gustaaf Willem van Imhoff, seorang Belanda berkumis tebal dengan sorot mata dingin, memerintah dengan tangan besi. Pajak yang mencekik, kerja paksa di perkebunan, dan perampasan tanah telah membuat rakyat Jawa menderita. Di sudut-sudut pasar, para petani berbisik tentang seorang pangeran dari Mataram yang berani melawan: Pangeran Mangkubumi, lelaki yang kelak menjadi Sultan Hamengkubuwono I.

Namun perlawanan tidak hanya datang dari kaum bangsawan. Di pelosok desa, para petani dan pedagang Tionghoa—yang juga menjadi korban kebrutalan VOC—mulai menyusun kekuatan. Pada 1741, pemberontakan meletus. Pembantaian 10.000 orang Tionghoa di Batavia oleh VOC menjadi percikan api yang membakar amarah seluruh Jawa.

Raden Ayu Matah Hati atau dalam beberapa literatur disebut Matah Ati (Patahati), menjadi salah satu figur keperkasaan perempuan Jawa sebelum abad ke-20.4 Padahal di zaman itu, perempuan Jawa dipandang sebelah mata. Roro Rubiyah merupakan nama kecil dari raden Ayu Matah Ati. Ia Berasal dari Dusun Matah di sekitar Gunung Wijil, Klaten (catatan sebelumnya seperti dikutip di atas menyebutkan berbeda). Perkasanya, dalam beberapa catatan sejarah, ia disebut-sebut masuk dalam barisan perang Mangkunegara 1. Desy Nurcahyanti menulis dengan tim risetnya, dalam jurnal Panggung berjudul “Mbok Mase” dan “Mbok Semok”: Reinterpretasi Karakter Perempuan Jawa dalam Kultur Batik yang terbit pada 2021. Dalam jurnalnya, ia menyebut bahwa Kisah keperkasaan prajurit perempuan dari Mangkunagaran itu ditulis dalam Babad Nitik Mangkunagara. Sebuah babad yang mengisahkan buku catatan harian Matah Ati. “Babad tersebut mengisahkan kemampuan para prajurit perempuan bahkan lebih baik dari laki-laki,” imbuh Desy dan tim risetnya. Mereka lebih teliti dan luwes. Ia berperan penting dalam pendirian Kadipaten Mangkunegaran, membantu gerilya Raden Mas Said yang pada akhirnya bertakhta dengan gelar kehormatan, Mangkunagara I.

Sejak pertemuannya dengan Raden Mas Said, Roro Rubiyah dikenal karena kecantikannya yang memancarkan cahaya keindahan. Sejak itu, Raden Mas Said menandainya lewat kain yang dikenakannya. Dari 26 prajurit perempuan dalam pasukan estri Mangkunegaran, Raden Mas Said hanya terperanjat pada satu prajurit saja. Dia Rubiyah yang cantik dan memiliki tanda di kain yang ia kenakan. Dari benih-benih asmara itulah yang membuat Raden Mas Said memperistrinya setelah berhasil bertakhta di praja Mangkunegaran sebagai Mangkunegara I. Roro Rubiyah akhirnya mendapat gelar kehormatan, Bendara Raden Ayu Matah Hati.

Tercatat dalam sejarah, sang permaisuri itu wafat di tahun 1814. Karena keistimewaannya, ia meminta Mangkunegara I untuk membangun pusaranya di tempat yang jauh dari praja Mangkunegaran.

Ia adalah perempuan dari rakyat biasa (bangsawan rendah atau rakyat jelata) yang bergabung dengan laskar perlawanan. Arsip VOC dan Laporan Belanda tentang perlawanan di Jawa Tengah (1741–1743) hanya menyebut “Matah Ati” sebagai pemimpin kelompok perempuan yang membantu logistik dan intelijen, tanpa kaitan dengan hubungan personal dengan Mangkubumi (Nationaal Archief, VOC 2563).

Ketika VOC memberlakukan kerja paksa dan merampas tanah keluarganya, Matah Ati memilih bergabung dengan laskar perlawanan. Bukan sebagai selir, melainkan sebagai mata-mata.

Dengan menyamar sebagai penjual jamu atau penari ronggeng, ia menyusup ke pos-pos Belanda. Sebuah catatan lisan dari Babad Kedhung Kebo (naskah lokal di Wonosobo) menggambarkan: “Ia seperti angin yang tak terlihat, membawa kabar musuh tanpa pernah tertangkap.” Matah Ati adalah koordinator jaringan perempuan yang menyuplai makanan dan senjata ke gerilyawan. Ia dieksekusi VOC tahun 1742 setelah dikhianati oleh mata-mata Belanda. Nancy K. Florida (ahli naskah Jawa, University of Michigan): “Matah Ati dalam Babad Giyanti adalah simbol ketabahan rakyat kecil, bukan bagian dari istana.”

Mungkin karena kekaguman pada pejuang perempuan yang bernama Matah Ati atau yang lainnya Sapardi Djoko Damono menulis “Prasasti” (dalam kumpulan Hujan Bulan Juni, 1994), penggalannya:

“Namamu bukan dari batu prasasti,

tapi dari tanah yang kau pertahankan

dengan darah dan doa-doa sunyi.

Kau tak ada dalam buku sejarah,

meski langkahmu menggetarkan

gemuruh yang tertahan di balik hutan.”

Atau gambaran kegelisahan Matah Ati seperti yang digoreskan puisi Sitor Situmorang “Batu Baginda” (dalam Ziarah Malam, 1993):

“Di sini, di batu yang retak,

jejakmu mengering seperti darah,

tapi bisiknya tetap hidup:

‘Kami bukan debu yang hilang.'”

Matah Ati tetap pahlawan—tanpa perlu diromantisasi sebagai selir. Ia adalah bukti bahwa perlawanan bisa datang dari siapa saja, bahkan dari seorang gadis desa yang namanya hampir hilang dalam arsip kolonial.

“Kau seperti api kecil yang bisa membakar seluruh hutan,” kata Pangeran Mangkubumi suatu malam, ketika mereka berdua duduk di tepi sungai Opak.

Namun nasib berkata lain. Pada suatu pertempuran sengit di lereng Gunung Kidul (atau tempat lain?), pasukan VOC mengepung markas perlawanan. Matah Ati, yang memimpin para perempuan dan anak-anak menyusun strategi pertahanan, akhirnya terkepung. Legenda menyebutkan bahwa sebelum menyerah, ia sempat menusuk seorang perwira Belanda dengan kerisnya.

“Kami mungkin kalah hari ini,” katanya dengan suara lantang sebelum eksekusi, “tetapi api perlawanan ini tidak akan pernah padam.”

Warisan yang Tak Pernah Padam

Dua setengah abad kemudian, kisah Matah Ati dihidupkan kembali di atas panggung teater oleh Produser & Penggagas: Atilah Soeryadjaya. Atilah Soerjadjaya — dikenal sebagai inisiator, penulis naskah, serta sutradara dan produser dari Matah Ati.5 Ia merancang keseluruhan konsep panggung, termasuk estetika, kostum, dan cerita yang mengangkat tokoh Raden Ayu Kusuma Matah Ati (Rubiyah).6 Jay Subyakto — sebagai artistic director, bertugas pada tata artistik panggung seperti desain panggung miring, lampu, dan efek visual yang mendukung nuansa drama tari kolosal tersebut.

Seorang filsuf Prancis, Albert Camus, pernah menulis: “Pemberontakan adalah ekspresi tertinggi dari kebebasan.” Kata-kata itu seakan menemukan wajahnya dalam sosok Matah Ati. Penyair Sapardi Djoko Damono juga pernah menggambarkan semangatnya dalam puisi pendek:

“Dia bukan bunga yang layuh ditelan zaman,

melainkan api yang membakar angkuhnya malam.”

Hari ini, nama Matah Ati mungkin tidak tercetak tebal dalam buku pelajaran sejarah. Namun di lorong-lorong kampus, dalam diskusi kelompok teater, atau ketika seorang ibu menceritakan kisah sebelum tidur kepada anaknya, semangatnya terus hidup. Ia menjadi simbol abadi bahwa perlawanan terhadap ketidakadilan bisa datang dari siapa saja—bahkan dari seorang perempuan yang oleh Belanda dianggap “hanya selir.”

Seperti kata Pramoedya Ananta Toer: “Perjuangan melawan penjajahan tidak pernah mengenal gender. Yang ada hanyalah keberanian atau ketakutan.” Dan Matah Ati telah memilih yang pertama.

Matah Ati adalah simbol perlawanan perempuan Jawa terhadap penjajahan Belanda pada abad ke-18. Kisahnya berlatar belakang Perang Jawa (1741–1743), konflik berskala besar antara Kesultanan Mataram, pribumi Jawa, dan VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie). VOC menguasai perdagangan rempah-rempah dan memonopoli politik di Jawa melalui devide et impera. Gubernur Jenderal Gustaaf Willem van Imhoff (1705–1750) yang memicu ketegangan dengan kebijakan pajak dan kerja paksa (Ricklefs, 2008). Maka terjadilah pemberontakan Tionghoa-Jawa (1741). Awalnya dipimpin komunitas Tionghoa di Batavia, kemudian menyebar ke Jawa Tengah, melibatkan laskar Jawa seperti RM Said (Pangeran Sambernyawa) dan Pangeran Mangkubumi (kelak Sultan Hamengkubuwono I). Ribuan tewas, termasuk warga sipil. VOC membantai 10.000 orang Tionghoa di Batavia (Carey, 2014).

Matah Ati terlibat dalam jaringan perlawanan. Kisahnya melegenda karena keberaniannya mempertahankan benteng terakhir yang konon ada di Gunung Kidul sebelum gugur.

Perlawanan sporadis ini terjadi selama 2 tahun (1741–1743). Sekitar 20.000 jiwa (gabungan militer dan sipil) (Kumar, 1997). Matah Ati dieksekusi VOC setelah bentengnya jatuh. Pangeran Mangkubumi berdamai dengan Belanda lewat Perjanjian Giyanti (1755), memecah Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta.7

Matah Ati mewakili ketabahan perempuan Jawa melawan patriarki dan kolonialisme.

“Perempuan adalah tiang negara. Jika mereka bangkit, runtuhlah tirani,” tulis R.A. Kartini (dalam Habis Gelap Terbitlah Terang). Seperti Puisi Jawa Tradisional (Serat Centhini): “Wanita bagai kuncup melati, lembut tapi berani menghadapi badai.”

Perlawanan atas ketidakadilan, apalagi penjajahan, seringkali tak mengenal batas etnis, agama dan lainnya. Karena itu perlawanan atas kekejaman Belanda dengan bersatu membentuk Aliansi Jawa-Tionghoa dalam perlawanan itu dan ini mencerminkan persatuan antaretnis yang luar biasa.

Pramoedya Ananta Toer (Rumah Kaca) pernah menuliskan “Kolonialisme adalah mesin penghisap yang menggerus jiwa dan tanah.” Karena itulah tepat para pendiri Republik Indonesia mencamtumkan dengan terang benderang, gagah berani bahwa penjajahn di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Dan perlawanan atas penjajahan di manapun dan kapanpun tidak akan pernah mati. Seperti tulis Pablo Neruda (Canto General): “Bangsa yang dijajah tak pernah mati. Mereka bangkit seperti debu yang menari.”

Matah Ati adalah cermin resistensi abadi. Drama panggungnya mengingatkan kita bahwa sejarah perlawanan tidak linear, tetapi penuh pengorbanan dan cinta yang terpendam.

Sebagai akhir dari tulisan ini, sebuah puisi saya tulis untuk mengingat dengan takzim seorang Matah Ati, tokoh perempuan pejuang yang hanya saya kenal melalui drama panggungnya.

Merdeka!

Cirebon, 16 Agustus 2025,

Merayakan 80 tahun Indonesia Merdeka.

Merayakan dalam hidup, setengah mati.

Matah Ati: Nyala yang Abadi 8

I

Abad ke-17, masa ketika kobaran api

menerangi langit dimana-mana,

darah dan tangis tumpah ruah,

mesiu perang, derap langkah para penjajah,

dunia yang cemas,

bumi berguncang menentukan

sejarah masa depan,9

dan kisah ini dimulai,

sebuah desa kecil, tandus,

dikenal hanya oleh dirinya sendiri,

bukan apa-apa, mukim tanpa arti.

Rakyatnya tetap ceria dan jenaka

penuh gelak tawa

: Desa Matah, nama yang hanya bisa

diucapkan jika disandingkan dengan

wilayah Laroh, noktah terpencil

di bawah kuasa Kerajaan Kartasura.

Dan darah fajar menyembur di Nglaroh,

Dalam kabut pagi yang sarat dendam,

Seorang perempuan penuh cahaya,

dari masa di Selasa Kliwon, dari

usapan Kyai Kasan Nuriman

dari celah lereng Gunung Wijil, pegunungan seribu,

Rubiyah, tegap melangkah.

Perempuan desa yang memintal benang nasib,

Menjadi sulur baja di tangan pejuang,

menyulut api perlawanan segala ketidakadilan.

Menggenggam janji setia pada Raden Mas Said,

titisan darah Pangeran Arya Mangkoenegoro.10

— kesetiaan yang dianugerahi nama baru

: Matah Ati — wajah embun pagi,

Matanya pedang yang tak pernah tunduk,

nyala hati yang tak padam, tak runduk.11

Bumi tempat ia lahir merintih,

udara bising dengan persekongkolan,

fitnah keji dan konspirasi,

kekuasaan kacau balau, kerajaan dalam

kepungan pemberontakan.

Rerumputan terinjak serdadu asing,

menyusupkan kuasa dalam udara yang keruh

Namun akar tak pernah gentar,

Sekali berjanji, makin dalam mengakar ke bumi.

II

Di tepi api unggun yang menyala sunyi,

diantara 26 prajurit perempuan pasukan

estri Mangkunegaran, Raden Mas Said hanya

terperanjat pada satu prajurit yang bercahaya.12

Berkatalah Raden Mas Said kepadanya,

“Apakah kau siap menjadi bayanganku?”

“Aku bukan bayangan, aku bara yang menyala,”

sahut Matah Ati dengan tegas.

Di sela derap kuda dan desau daun,

Matah Ati mendekap luka negeri,

Bersama pasukan Laskar Puteri yang teliti dan luwes

dengan seribu mata panah, di atas gesit kuda13,

mengirim pesan pada angin malam,

menggalang harap di dada yang terbakar.

Ia titipkan nyali pada perempuan-perempuan desa,

Memintal rahasia menjadi senjata,

Menganyam harapan menjadi jaring perang,

Menghimpun dendam jadi belati tajam.

Keadilan dan kehormatan harus ditegakkan,

penindasan harus dilawan.14

Memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsa dan rakyat.

III

Saat rembulan tertutup debu pertempuran,

Matah Ati menatap para prajuritnya:

“Kita adalah bayang-bayang yang tak bisa ditangkap,

Hutan adalah rumah kita, malam adalah sekutu kita.”

Dengan tangan dingin ia susun taktik,

Dalam sunyi ia tanam keberanian,

Selembar kain batik diikatkan di dahi,

Simbol bahwa perang ini adalah sulaman cinta —

Cinta pada tanah, cinta pada martabat.

Janji membebaskan rakyat dan negeri,

dari mulut-mulut dan jiwa serakah

dari seberang yang kejam dan garang.

IV

Deru peperangan mengiris langit,

Belanda mengepung dari segala penjuru,

Namun setiap semak adalah mata,

Setiap bayang adalah ancaman.15

Laskar Sambernyawa menghantam seperti badai,

Pergi tanpa jejak, datang tanpa undangan.

Dalam sembunyi, Matah Ati berbisik:

“Kita tak butuh istana, kita adalah tanah ini.”

Para prajurit bersumpah pamoring kawula

: Tiji Tibeh, Mati Siji, Mati Kabeh,

Mukti Siji, Mukti Kabeh

Membara menumpas angkara murka

membela keadilan saudara dan bangsa.16

Diiringi Tari Bedaya para laskar bersuka cita,

semangat membara.17

Namun tanah itu tempat bagi darah luruh kembali,

Nglaroh basah oleh pengorbanan atas janji,

Pohon-pohon setia bersaksi,

Daun-daun luruh, membawa cerita pahit,

mengalir ke sungai-sungai dan parit.18

V

Setelah perang usai, Pesta Agung lerai,

dan malam kembali sunyi,

Damai datang bersama pedang yang tertanam.19

Mangkunegaran terbit dari reruntuhan harapan,

Raden Mas Said menjadi pangeran,

Dan Matah Ati, menjelma jadi legenda

di sela-sela sejarah sebuah bangsa.20

Namun ia tak pernah benar-benar pergi,

Namanya membakar lidah para perawi,

Wajahnya muncul di serat-serat tua,

Diabadikan pada babad-babad peradaban

Dalam nyanyian desa yang tak lekang.

“Aku bukan bayangan,” katanya lagi,

“Aku bara yang kekal menyala.”

Dan setiap kali tanah ini bergetar,

Setiap kali keadilan ditindas,

Rohnya bangkit di dada setiap perempuan,

Menjadi Matah Ati baru — nyala yang tak padam.21

Dalam jejak langkah yang samar,

Dalam kabut pagi yang sarat wajah memar,

Ia hidup selamanya,

Dalam perang yang tak pernah benar-benar usai. 22

Bogor, 10 Desember 2024

hari ketika manusia-manusia merayakan hak azasi manusia yang tanpa arti.

Dwi Rahmad Muhtaman

1 Soumaya Ghannoushi adalah seorang penulis dan pakar politik Timur Tengah berkebangsaan Britania-Tunisia. Karya jurnalistiknya telah diterbitkan di The Guardian, The Independent, Corriere della Sera, aljazeera.net, dan Al Quds. Kumpulan tulisannya dapat ditemukan di: soumayaghannoushi.com dan akun Twitter-nya @SMGhannoushi.

2 Arsip VOC, Nationaal Archief Den Haag (kode 1.04.02, Map 123).

3 Desa Matah kini masuk Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Nama “Matah” masih digunakan untuk sebuah dusun di Desa Bruno. Sementara itu Nglaroh sekarang bernama Desa Laroh, terletak di Kecamatan Loano, Purworejo. Desa-desa ini berada di lereng Pegunungan Menoreh, dekat pertemuan Sungai Progo dan Sungai Bogowonto. Masih ditemukan bekas benteng tanah (di lokal disebut Situs Laroh) yang diduga markas perlawanan. Batu Prasasti Laroh (1775) di halaman Masjid Al-Huda, Desa Laroh, menyebut: “Tanah Laroh, tempat para pemberani bersembunyi dari serdadu Kompeni.” Sumber: Laporan Balai Arkeologi Yogyakarta (2018).

4 https://nationalgeographic.grid.id/read/133397737/keperkasaan-matah-ati-perempuan-dalam-barisan-perang-mangkunegaran

5 https://en.wikipedia.org/wiki/Atilah_Soeryadjaya?utm_

6 https://mimbarkata.blogspot.com/2015/05/matah-ati-di-istana-budaya.html?utm_source=chatgpt.com

7 Carey, P. (2014). The Power of Prophecy: Prince Dipanagara and the End of an Old Order in Java. Brill.Ricklefs, M.C. (2008). A History of Modern Indonesia Since c.1200. Palgrave Macmillan.Kumar, A. (1997). Java and Modern Europe: Ambiguous Encounters. Routledge.Brosur Resmi Pertunjukan Matah Ati (2015). Teater Garasi, Yogyakarta.

8 Nationalgeographic.co.id—Raden Ayu Matah Hati atau dalam beberapa literatur disebut Matah Ati (Patahati), menjadi salah satu figur keperkasaan perempuan Jawa sebelum abad ke-20. Padahal di zaman itu, perempuan Jawa dipandang sebelah mata. Roro Rubiyah merupakan nama kecil dari Raden Ayu Matah Ati. Ia Berasal dari Dusun Matah di sekitar Gunung Wijil, Klaten. Perkasanya, dalam beberapa catatan sejarah, ia disebut-sebut masuk dalam barisan perang Mangkunegara I. Desy Nurcahyanti menulis dengan tim risetnya, dalam jurnal Panggung berjudul “Mbok Mase” dan “Mbok Semok”: Reinterpretasi Karakter Perempuan Jawa dalam Kultur Batik yang terbit pada 2021. Dalam jurnalnya, ia menyebut bahwa Kisah keperkasaan prajurit perempuan dari Mangkunagaran itu ditulis dalam Babad Nitik Mangkunagara. Sebuah babad yang mengisahkan buku catatan harian Matah Ati. “Babad tersebut mengisahkan kemampuan para prajurit perempuan bahkan lebih baik dari laki-laki,” imbuh Desy dan tim risetnya. Mereka lebih teliti dan luwes. Ia berperan penting dalam pendirian Kadipaten Mangkunegaran, membantu gerilya Raden Mas Said yang pada akhirnya bertakhta dengan gelar kehormatan, Mangkunagara I.

Kisah kehebatannya menginspirasi Atilah Soeryadjaya, cucu dari Mangkunagara VII untuk membuat sendratari yang menggambarkan keperkasaan pasukan estri Mangkunegaran itu, berjudul Matah Ati.Tarian yang melibatkan penari berjumlah ratusan orang tersebut dipentaskan pada tahun 2010-2015 di beberapa negara dan tempat, seperti Singapura, Malaysia, Taman Ismail Marzuki, dan teristimewa di halaman depan Pura (kerajaan) Mangkunagaran. Sejak pertemuannya dengan Raden Mas Said, Roro Rubiyah dikenal karena kecantikannya yang memancarkan cahaya keindahan. Sejak itu, Raden Mas Said menandainya lewat kain yang dikenakannya. Dari 26 prajurit perempuan dalam pasukan estri Mangkunegaran, Raden Mas Said hanya terperanjat pada satu prajurit saja. Dia Rubiyah yang cantik dan memiliki tanda di kain yang ia kenakan. Dari benih-benih asmara itulah yang membuat Raden Mas Said memperistrinya setelah berhasil bertakhta di praja Mangkunegaran sebagai Mangkunegara I. Roro Rubiyah akhirnya mendapat gelar kehormatan, Bendara Raden Ayu Matah Hati.

Tercatat dalam sejarah, sang permaisuri itu wafat di tahun 1814. Karena keistimewaannya, ia meminta Mangkunegara I untuk membangun pusaranya di tempat yang jauh dari praja Mangkunegaran.

https://nationalgeographic.grid.id/read/133397737/keperkasaan-matah-ati-perempuan-dalam-barisan-perang-mangkunegaran?page=all

9 Pada abad ke-17, dunia dan wilayah Nusantara mengalami berbagai peristiwa penting yang menandai era penjajahan, penaklukan, dan peperangan yang intens. Berikut adalah peristiwa-peristiwa signifikan pada abad ke-17, baik secara global maupun lokal di Nusantara:

Peristiwa Dunia pada Abad ke-17

1. Perang 30 Tahun (1618-1648): Perang besar di Eropa ini melibatkan konflik antara kekuatan Katolik dan Protestan, serta perebutan kekuasaan politik. Perang ini menyebabkan kehancuran besar di Eropa Tengah dan berakhir dengan Perdamaian Westphalia, yang mengubah peta politik Eropa.

Pustaka yang bisa dirujuk tentang peristiwa besar ini, antara lain:

– Geoffrey Parker, The Thirty Years’ War (Routledge, 1997): Buku ini memberikan analisis menyeluruh tentang latar belakang, jalannya perang, dan dampaknya terhadap Eropa.

– Peter H. Wilson, The Thirty Years War: Europe’s Tragedy (Belknap Press, 2009): Referensi yang komprehensif dan terperinci tentang salah satu konflik terbesar di Eropa.

2. Revolusi Ilmiah: Abad ke-17 sering disebut sebagai Abad Revolusi Ilmiah. Tokoh-tokoh seperti Galileo Galilei, Johannes Kepler, dan Isaac Newton membuat penemuan besar yang mengubah pandangan dunia tentang ilmu pengetahuan dan alam semesta.

Pustaka yang bisa dirujuk tentang peristiwa besar ini, antara lain:

– Steven Shapin, The Scientific Revolution (University of Chicago Press, 1996): Buku klasik yang mengulas bagaimana revolusi ilmiah mengubah pandangan dunia.

– Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (University of Chicago Press, 1962): Meskipun lebih filosofis, buku ini mencakup perubahan paradigma dalam ilmu pengetahuan yang mulai muncul pada abad ke-17.

3. Kolonialisme Global: Bangsa Eropa seperti Belanda, Inggris, Spanyol, dan Portugis aktif memperluas wilayah kolonial di Asia, Afrika, dan Amerika. Persaingan di antara mereka sering kali menimbulkan konflik bersenjata di wilayah-wilayah yang mereka jajah.

Pustaka yang bisa dirujuk tentang peristiwa besar ini, antara lain:

– Jonathan I. Israel, The Dutch Republic: Its Rise, Greatness, and Fall, 1477–1806 (Oxford University Press, 1995): Mengupas kejayaan Belanda di bawah VOC.

– Philip J. Stern, The Company-State: Corporate Sovereignty and the Early Modern Foundations of the British Empire in India (Oxford University Press, 2011): Menjelaskan awal mula kekuasaan kolonial Inggris di India.

4. Pendirian Perusahaan Dagang (VOC dan EIC)

– VOC (1602): Belanda mendirikan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) sebagai perusahaan dagang yang mendominasi perdagangan di Asia Tenggara.

– EIC (1600): Inggris mendirikan East India Company yang menjadi kekuatan kolonial di India dan Asia lainnya.

5. Perang Saudara Inggris (1642-1651): Konflik antara pendukung Raja Charles I (Royalis) dan Parlemen (Parlementarian) mengubah tatanan politik Inggris dan memunculkan Protektorat Oliver Cromwell.

6. Jatuhnya Dinasti Ming dan Munculnya Dinasti Qing (1644): Dinasti Ming di Tiongkok runtuh, digantikan oleh Dinasti Qing yang didirikan oleh bangsa Manchu. Peristiwa ini mengubah arah sejarah Tiongkok.

Peristiwa di Nusantara pada Abad ke-17

1. Dominasi VOC di Nusantara: VOC menjadi kekuatan utama di Nusantara, dengan menguasai pelabuhan-pelabuhan strategis dan pusat perdagangan rempah-rempah seperti Banda, Ambon, dan Batavia (Jakarta). VOC mendirikan Batavia sebagai markas besar pada tahun 1619 setelah merebutnya dari Kesultanan Banten.

Pustaka yang bisa dirujuk tentang peristiwa besar ini, antara lain:

– Leonard Blussé, Strange Company: Chinese Settlers, Mestizo Women and the Dutch in VOC Batavia (KITLV Press, 1986): Buku ini memberikan gambaran tentang Batavia di bawah VOC.

– M.C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia Since c. 1200 (Stanford University Press, 2008): Merupakan salah satu buku rujukan utama tentang sejarah Indonesia, termasuk peran VOC pada abad ke-17.

2. Perang Sultan Agung Mataram Melawan VOC (1628-1629): Sultan Agung dari Kesultanan Mataram melancarkan serangan besar ke Batavia untuk mengusir VOC. Meskipun gagal, perang ini menunjukkan perlawanan lokal terhadap kolonialisme.

Pustaka yang bisa dirujuk tentang peristiwa besar ini, antara lain:

– H.J. de Graaf dan Th.G. Pigeaud, Chinese Muslims in Java in the 15th and 16th Centuries (Monash University, 1984): Membahas konteks perlawanan Sultan Agung.

– Peter Carey, The Power of Prophecy: Prince Dipanagara and the End of an Old Order in Java, 1785–1855 (Brill, 2008): Meskipun berfokus pada abad ke-19, buku ini menjelaskan tradisi perlawanan di Jawa, termasuk konteks Sultan Agung.

3. Perang Ambon (1623): Konflik antara Inggris dan Belanda di Ambon memuncak dalam insiden pembantaian oleh Belanda terhadap pedagang Inggris, yang dikenal sebagai Amboyna Massacre. Peristiwa ini mempertegang hubungan Inggris-Belanda.

4. Dominasi Portugis dan Perlawanan di Maluku: Perlawanan dari Ternate dan Tidore terhadap Portugis terus berlangsung. Namun, akhirnya VOC berhasil menggantikan Portugis sebagai penguasa utama di Maluku.

Pustaka yang bisa dirujuk tentang peristiwa besar di Maluku dan Banda (1621)

ini, antara lain:

– Willard A. Hanna, Indonesian Banda: Colonialism and Its Aftermath in the Nutmeg Islands (University of Hawaii Press, 1978): Buku ini fokus pada peristiwa di Banda, termasuk pembantaian oleh VOC.

– Anthony Reid, Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450–1680 (Yale University Press, 1993): Buku ini membahas dinamika perdagangan dan konflik di Maluku selama abad ke-17.

5. Kehancuran Banda (1621): Jan Pieterszoon Coen, Gubernur Jenderal VOC, memimpin operasi militer untuk menghancurkan penduduk asli Banda yang menolak monopoli perdagangan pala. Penduduk asli dibantai atau diusir, dan Banda dikuasai VOC sepenuhnya.

6. Kesultanan Aceh di Puncak Kejayaan: Di bawah Sultan Iskandar Muda (1607-1636), Aceh menjadi kekuatan maritim besar di Asia Tenggara, menguasai perdagangan rempah-rempah dan menjadi pusat penyebaran Islam.

Pustaka yang bisa dirujuk tentang peristiwa besar Kesultanan Aceh pada Masa Sultan Iskandar Muda antara lain:

– Denys Lombard, Le Sultanat d’Atjéh au Temps d’Iskandar Muda, 1607–1636 (École Française d’Extrême-Orient, 1967): Studi mendalam tentang kejayaan Kesultanan Aceh.

– Anthony Reid, The Contest for North Sumatra: Atjeh, the Netherlands and Britain, 1858–1898 (Oxford University Press, 1969): Meskipun fokus pada periode selanjutnya, Reid juga memberikan konteks sejarah Aceh sebelumnya.

7. Perjanjian Bongaya (1667): Setelah Perang Makassar antara VOC dan Kesultanan Gowa-Tallo, perjanjian ini ditandatangani. VOC semakin memperluas pengaruhnya di Sulawesi.

8. Perlawanan Banten terhadap VOC: Kesultanan Banten terus melawan ekspansi VOC di Jawa Barat. Konflik ini berlangsung selama abad ke-17, dengan puncaknya pada akhir abad tersebut.

Era Peperangan dan Kekacauan

Abad ke-17 memang dapat disebut sebagai era penjajahan dan peperangan:

– Peperangan antar bangsa Eropa: Kompetisi antara Belanda, Inggris, Spanyol, dan Portugis untuk menguasai jalur perdagangan global memunculkan banyak konflik.

– Peperangan lokal: Banyak kerajaan di Nusantara berperang melawan VOC atau sesama kerajaan dalam perebutan wilayah dan sumber daya.

– Eksploitasi dan kekacauan sosial: Monopoli perdagangan rempah-rempah oleh VOC dan kekuatan Eropa lainnya menyebabkan kehancuran ekonomi lokal, pengusiran penduduk, dan perubahan tatanan sosial.

Peradaban yang “Chaos”?

– Di Eropa: Konflik agama dan politik menimbulkan instabilitas besar, tetapi juga melahirkan kebangkitan ilmu pengetahuan dan pemikiran baru.

– Di Nusantara: Kedatangan VOC dan kolonialisme Eropa menciptakan kekacauan di berbagai wilayah, terutama akibat monopoli dagang dan perang kolonial. Namun, di sisi lain, ada pula kemajuan seperti penyebaran teknologi maritim, interaksi budaya, dan peradaban lokal yang tetap bertahan.

Abad ke-17 adalah periode yang dinamis, penuh dengan penjajahan, peperangan, dan transformasi besar dalam peradaban. Meskipun ada banyak kekacauan, ini juga era di mana dunia mulai terhubung lebih erat melalui perdagangan, penjelajahan, dan interaksi budaya, yang membentuk fondasi bagi dunia modern.

10 Raden Mas Said memulai perjuangannya setelah ayahnya, Pangeran Arya Mangkoenegoro, diasingkan oleh Belanda. Situasi ini membangkitkan kemarahan dan tekad Raden Mas Said untuk merebut kembali hak dan martabat keluarganya. Raden Mas Said membentuk pasukan gerilya yang dikenal sebagai “Laskar Sambernyawa.” Matah Ati berperan besar dalam memotivasi para prajurit, mengatur logistik, dan bahkan menyusun strategi perlawanan. Ia mengorganisir kelompok perempuan yang mendukung logistik pasukan dan turut serta dalam penyamaran serta pengintaian. Ketika Rubiyah berjanji bergabung dalam perjuangan Mas Said maka tiba saatnya Rubiyah datang ke pesanggrahan, diterima oleh para punggawa Baku untuk dicoba kanuragan dan ketangkasannya. Setelah berhasil melakukan fase itu, Rubiyah dihadapkan kepada Raden Mas Said. Akhirnya sembari berlatih kanuragan dan olah perang bersama, mereka tenggelam dalam jalinan sutra asmara dan rindu yang tidak pernah bertepi. Dilanjutkan dengan Pembayatan Rubiyah atau pengangkatan Rubiyah menjadi panglima perang. Rubiyah meyatakan siap memimpin perang dan Rubiyah diberi nama ” Matah Ati” (Yang berarti melayani hati sang pangeran). (Dikutip dari Buku Program Langendriyan (Opera Jawa): Matah Ati— Cinta dan Perjuangan di Tanah Jawa Pada Abad 18).

11 Fakta Sejarah Matah Ati di tulis oleh:

- Sudharmono S.U, dosen jurusan Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta

- Drs. Susanto, M. Hum, Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Sebelas Maret Surakarta.

(Dikutip dari Buku Program Langendriyan (Opera Jawa): Matah Ati— Cinta dan Perjuangan di Tanah Jawa Pada Abad 18).

Dalam mempelajari sejarah Jawa orang hampir tidak pernah mengenal suatu desa bernama Matah. Matah hanyalah sebuah desa tandus, sebagaimana desa-desa lain yang berada di lereng Pegunungan Seribu bagian selatan Jawa. Desa semacam itu tidak ada artinya pada abad ke-17. Desa Matah hanya berarti sejauh berkaitan dengan daerah Laroh, orang Jawa biasa menyebutnya Nglaroh. Nglaroh pun sebenarnya juga sebuah daerah terpencil. Sekalipun demikian daerah ini merupakan bagian daerah administrasi Kerajaan Kartasura. Dalam konteks ini Nglaroh berfungsi sebagai tanah lungguh bagi Pangeran Arya Mangkoenagoro, seorang pangeran yang cerdik dan kharismatik, putera Raja Amangkurat IV. Dialah putera tertua yang kelak akan menggantikan ayahnya. Isyarat akan menjadi raja itu muncul ketika hanya dialah putera yang diberi keris pusaka oleh raja. Saat itu keris pusaka menunjukkan simbol kekuasaan. Namun intrik istana muncul menyusul wafatnya raja. Sang permaisuri, Kangjeng Ratu Ageng bersekutu dengan Patih Danureja membuat rencana kotor yang menginginkan putera permaisuri yaitu Pangeran Adipati Anom yang sangat belia menjadi raja. Rencananya ini akhirnya menjadi kenyataan, Pangeran Adipati Anom diangkat menjadi raja dengan gelar Pakubuwana II. Namun pengangkatan itu berlanjut menjadi fitnah keji hasil konspirasi Kangjeng Ratu Ageng dengan Patih Danureja yang ditimpakan kepada Pangeran Arya Mangkoenagoro. la dituduh berzinah dengan selir raja bernama Mas Ayu Larasati. Akibatnya ia dijatuhi hukuman mati, namun kemudian diubah menjadi hukuman pembuangan ke Ceylon dan berakhir di Kaapstad, daerah jung selatan benua Afrika. Fitnah pun berlanjut menjadi bahaya bagi putera-putera Pangeran Arya Mangkoenagoro yaitu Raden Mas Said dan dua adiknya. Sempat juga ada rencana untuk membunuh semua anak-anak kecil itu yang sejak kanak-kanak sudah ditinggal ibunya. Setelah dewasa Raden Mas Said menjadi mengerti persoalan politik kerajaan. Oleh kesadarannya, ia tidak bisa lagi menerima ketidakadilan dan penghinaan dari patih kerajaan pengganti Danureja yaitu Patih Natakusuma. la pun memutuskan pergi ke tanah kekuasaan ayahnya yaitu Nglaroh. Sejak itu Nglaroh menjadi penting sejauh bersinggungan dengan politik Kerajaan Kartasura.

Nglaroh akhirnya ditetapkan menjadi basis perjuangan Raden Mas Said melawan politik kerajaan demi tegaknya keadilan. Spirit perjuangan Raden Mas Said semakin menyala seiring dukungan dari gadis desa Matah bernama Rubiyah yang akhirnya setia sebagai pendamping hidup dan perjuangannya. Atas kesetiaannya itu Raden Mas Said memberi nama baru kepada Rubiyah yaitu Matah Ati. Dari sepak terjang perjuangannya selama 16 tahun melawan praktek politik kerajaan Kartasura yang didukung VOC akhirnya wanita Desa Matah itu telah menjelma menjadi simbol semangat, ketangguhan, dan kesetaraan seorang Wanita Jawa.

Tentang Istana Mangkunegaran.

Pemerintahan Mangkunegaran lahir melalui proses sejarah yang panjang. Intrik kerajaan Kartasura yang mendudukkan Pakubuwana Il menimbulkan politik kerajaan yang kacau. Kekacauan bertambah parah seiring kedatangan orang-orang Cina dari Batavia yang lari ke timur akibat pengejaran pasukan VOC. Setiba di Kartasura Pakubuwana Il bergabung dengan pasukan kelompok Cina pelarian ini melawan pasukan VOC. Namun akhirnya raja berbalik bersikap anti-Cina setelah kelihatan lemahnya perjuangan gabungan. Sikap ini menyebabkan kerajaan diduduki oleh para pemberontak Cina yang dipimpin oleh Mas Garendi, putera Pangeran Tepasana, atau cucu Amangkurat Ill yang tahtanya dikudeta oleh Pangeran Puger yang kemudian bergelar Pakubuwana I. Dalam kondisi kerajaan yang kacau balau itu Pakubuwana Il meninggalkan kerajaan yang berhasil diduduki oleh para pemberontak dan pergi mengungsi ke Ponorogo. Usai pemberontakan dipadamkan atas bantuan VOC raja kembali ke Kartasura. Melihat keraton telah porak poranda akibat dibakar oleh para pemberontak Pakubuwana Il lalu mendirikan kerajaan baru di wilayah sebelah timurnya dan diberi nama Kerajaan Surakarta Hadiningrat pada 17 Februari 1745. Ketika kerajaan sudah pindah raja tetap menghadapi pemberontakan, pertama dari Raden Mas Said dan kemudian dari adik raja sendiri yaitu Pangeran Mangkubumi. Tidak lama sesudah perpindahan kerajaan, Pakubuwana Il meninggal pada 15 Desember 1749. la digantikan oleh puteranya yang bergelar Pakubuwana III. Sebelum raja meninggal, kerajaan sempat dititipkan kepada VOC, melalui Mayor Hogendorf. Jadilah kemudian Pakubuwana III menjadi boneka VOC. Situasi ini menyulut api pemberontakan semakin membara.

Untuk sementara ketentraman terjaga ketika Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi berdamai melalui perjajanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 yang metahirtan kerajaan baru yaitu Kasultanan Yogyakarta, di bawah ickuasaan Sultan Hamengkubuwana. Sekalipun demikian keraton Kasunanan Surakarta masin menghadapi pemberontakan yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun yang dipimpin olen Raden Mas Said. Kondisi masyarakat yang tidak aman alibat pemberontakan, memaksa raja mengadakan perjanjian dengan Raden Mas Said di daerah Kalicacing, Salatiga pada 17 Maret 1757. Isi perjanjian itu adalah sebagai berikut:

- Raden Mas Said diangkat menjadi Pangeran Miji (Pangeran yang ) mempunyai status setingkat dengan raja-raja Jawa lainnya).

- Pangeran Miji tidak diperkenankan duduk di Dampar Kencana (Singgasana)

- Pangeran Miji tidak berhak untuk menyelenggarakan acara penobatan raja dan memakai semua perlengkapan raja.

- Tidak diperbolehkan memiliki Balai Witana.

- Tidak diperbolehkan memiliki alun-alun dan sepasang pohon beringin kembar.

- Tidak diperbolehkan melaksanakan hukuman mati.

- Pemberian tanah lungguh seluas 4000 karya yang tersebar meliputi daerah Keduwang, Nglaroh, Matesih, Wiroko, Haribaya, Honggobayan, Sembuyan, Gunung Kidul, Kedu, Pajang sebelah utara dan selatan.

Setelah disetujuinya sejumiah pernyataan di atas, maka Belanda dan pihak Kasultanan Yogyakarta mulai secara resmi mengakui keberadaan Praja Mangkunegaran yang memiliki pusat pemerintahan di sebelah selatan Sungai Pepe atau yang sering disebut juga sebagai Pura Mangkunegaran yang dipimpin seorang pangeran yang bergelar Kangieng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkoenagoro. Sejak saat itulah secara definitif pemerintahan Mangkunegaran dimulai.

Tentang Raden Mas Said

Raden Mas Said dilahirkan di Keraton Kartasura pada 17 April 1725. Ayahnya bernama Kangjeng Pangeran Arya Mangkoenagoro dan ibunya Raden Ayu Wulan, puteri dari pangeran Balitar. Ayahnya dikenal sebagai pangeran yang cerdik berkat pengetahuannya yang mendalam tentang sastra dan tradisi Jawa. Itulah sebabnya ia dianggap pantas menggantikan tahta ayah nya yaitu Amangkurat IV. Namun suasana politik keraton Kartasura tidak terlalu nyaman bagi sang pangeran. Sejak adiknya naik tahta dengan gelar Pakubuwana Il, ia malahan dianggap duri dalam daging bagi klik kerajaan yaitu ibunda raja, Gusti Kangjeng Ratu Ageng dan Patih Danureja. la pun difitnah dan akhirnya dibuang ke Ceylon sampai ke Kaapstad. Sejak pembuangan ayahnya Raden Mas Said dan adiknya Raden Mas Ambia dan Raden Mas Sabar hidup menyedihkan. Mereka sebelumnya juga telah ditinggal ibunya. Ketiga anak itu hidup dalam suasana kemelaratan dan tersisih dari kehidupan istana. Tidak ada lagi pada mereka terpancar gambaran sebagai putera calon raja. Namun pada sisi lain melalui kehidupan yang penuh penderitan ini ia sangat akrab dengan rakyat kecil. Teman dekat mereka yang selalu menemani adalah Raden Sutawijaya dan Raden Suradiwangsa.

Menjelang usia 14 tahun oleh Pakubuwana II, Raden Mas Said diangkat menjadi seorang Manteri Gandek dengan gelar Raden Mas Ngabehi Suryakusuma dengan mendapat tanah lungguh ( jabatan) seluas 50 karya. Ketika terjadi pelarian orang-orang Cina dari Batavia meluas ke Kartasura pada 1740 sempat timbul perlawanan rakyat kepada penguasa VOC di Kartasura. Atas huru-hara ini Raden Mas Said bersimpati pada perlawanan rakyat. Pasukan pemberontakan yang dipimpin oleh Mas Garendi berhasil menduduki keraton. Kondisi keraton yang kurang aman dan kekhawatiran akan keselamatan adik-adiknya, Raden Mas Said memutuskan untuk meninggalkan istana diikuti oleh teman-temannya seperti Sutawijaya dan Suradiwangsa. Atas saran Suradiwangsa Raden Mas Said dianjurkan untuk pergi ke Nglaroh, daerah tempat Suradiwangsa pada 1741. Selama di Nglaroh Raden Mas Said bersama adik-adiknya dan pengikutnya melakukan latihan perang sebagai persiapan melawan Belanda. Di Nglaroh lah kharisma

Raden Mas Said mulai bersinar. la tumbuh menjadi pemimpin perjuangan melawan Belanda. Sebagai pemimpin perjuangan ia mengangkat Raden Sutawijaya sebagai panglima perang dan diberi gelar Raden Ngabehi Rangga Panambang. Sementara Suradiwangsa diangkat sebagai patih dan diberi gelar Kyai Kudanawarsa.

Sejak 1741 Raden Mas Said mengobarkan perlawanan terhadap Belanda selama 16 tahun. Periode perang pertama (1741-1742) bergabung dengan Sunan Kuning di Randu Lawang. Periode kedua selama sembilan tahun (1743-1752) bersama dengan Pangeran Mangkubumi. Periode ketiga selama lima tahun (1752-1757) Raden Mas Said berjuang sendiri melawan VOC, Sultan Hamengku Buwana I dan Pakubuwana III. Selama perjuangannya yang sangat panjang, berpindah-pindah medan pertempuran, dan melelahkan itu Raden Mas Said selalu didampingi oleh neneknya Raden Ajeng Sumanarsa, kedua isterinya (Kangjeng Ratu Bendara dan Mas Ayu Matah Ati), putera-puteranya serta pengikut setianya.

Mereka semua terlatih duduk di atas punggung kuda, naik-turun pegunungan dan lembah, serta pandai dalam bertahan hidup. Kesatuan mereka yang selalu berhasil dijaga karena semangat TWI-TIBEH. Keteguhan Raden Mas Said dalam berjuang akhirnya berhasil memaksakan perjanjian politik dengan Pakubuwana Ill di Salatiga yang mendasari berdirinya pemerintahan Mangkunegaran.

Raden Mas Said, yang kemudian bergelar Pangeran Sambernyawa, adalah salah satu tokoh penting yang memimpin perlawanan melawan Belanda. Ia dikenal karena sumpahnya untuk berjuang sampai titik darah penghabisan demi kemerdekaan tanah Jawa. Matah Ati, sebagai istrinya, mendukung penuh perjuangan ini dan turut serta dalam perlawanan, baik di belakang layar maupun di garis depan.

Tentang Rubiyah

Pada masa kecil Rubiyah adalah seorang gadis desa biasa. la dilahirkan di desa Matah. (Pada sumber lain disebutkan: Matah Ati berasal dari desa Matah (sumber lain menyebut Tembayat), Klaten, Jawa Tengah, sebuah wilayah yang kaya dengan tradisi dan kebudayaan Jawa. Ia lahir di tengah keluarga bangsawan kecil atau priyayi rendah. Nama aslinya adalah Sutini, dan ia berasal dari keluarga yang hidup sederhana namun sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi, kesopanan, dan keberanian. Sejak kecil, Matah Ati sudah diajarkan tentang adat istiadat Jawa, seni tari, serta pentingnya pendidikan dan kehormatan keluarga. Lingkungannya yang sarat dengan budaya Jawa membuatnya tumbuh menjadi perempuan yang tidak hanya terampil dalam kesenian, tetapi juga memiliki kemampuan memimpin. Ayahnya adalah seorang yang dihormati di desa karena kejujuran dan dedikasinya pada masyarakat. Dengan latar belakang keluarga yang teguh pada prinsip moral dan keadilan, Matah Ati tumbuh menjadi pribadi yang berani, cerdas, dan memiliki semangat juang tinggi. Ia juga dikenal sebagai perempuan yang tidak hanya cantik secara fisik, tetapi juga memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan yang melampaui zamannya. Ditambahkan oleh Dwi Rahmad Muhtaman).

Ayahnya bernama Kyai Kasan Nuriman, seorang ulama Desa Matah yang mempunyai nama kecil Bisman. Sebagai seorang yang hidup di zaman yang mengutamakan nilai spiritual Kyai Kasan Nuriman dikenal sangat menjunjung tinggi asketisme atau laku prihatin, sehingga ia mampu melihat hal-hal yang gaib. Kemampuannya ini dirasakan ketika ia menjumpai hal yang tidak wajar pada diri Rubiyah ketika anak itu berusia sekitar sembilan tahun. Pada suatu malam Selasa Kliwon, Kyai Kasan Nuriman melihat api menyala pada kepala Rubiyah yang sedang tidur. Merasa terkejut ia mencoba mengusap kepala ananya. Anehnya kepala anak itu tidak terasa panas. Tidak berapa lama ia juga menyaksikan lagi cahaya memancar dari bagian tubuh lain. Sebagai orang Jawa gejala ini ditangkap sebagai isyarat supaya ia dituntut tetap tekun mendekatkan diri kepada yang kuasa, agar senantiasa pasrah kepada kehendak Yang Maha Kuasa. Hasrat ketekunan ini diwujudkan pada laku tidak tidur setiap hari Selasa Kliwon. Tanpa disadari kebiasaan ini telah dilakukan hingga Rubiyah berusia 14 tahun. Ternyata jalan hidup Rubiyah berubah sejak usia itu. Dalam kaitan ini pentas wayang kulit di Nglaroh menjadi penghantar perubahan itu. Nglaroh adalah wilayah kekuasaan dari Raden Mas Said yang ketika membantu Sunan Kuning melawan Belanda, ia mendapat gelar Pangeran Prangwedana. Sekembalinya di Nglaroh ia selalu mengadakan hiburan bagi sejumlah prajurit dan warga setempat berupa pertunjukan tari dan wayang kulit. Pertunjukan wayang kulit selalu menjadi kegemaran warga, termasuk para gadis desa. Ketika pertunjukan sampai pada larut malam banyak gadis tertidur di sekitar tempat pentas wayang kulit. Ketika Pangeran Prangwedana melihat di sekeliling pentas betapa ia dikejutkan oleh sinar terang yang terpancar dari bagian tubuh salah seorang gadis yang sedang tidur itu. Kemampuannya dalam membaca isyarat akan kelebihan dari gadis itu memaksa Prangwedana memotong sedikit kain yang dipakai gadis itu. Keesokan harinya a mengutus abdinya untuk mencari gadis pemilik potongan kain tadi. Diketahui gadis itu bernama Rubiyah. Ternyata Prangwedana sangat terpesona dengan Rubiyah. Selanjutnya kepada Kyai Kasan Nuriman dilamarlah gadis itu untuk menjadi isterinya.

Sejak menjadi isteri Pangeran Prangwedana nama Rubiyah diganti menjadi Raden Ayu Matah Ati. Kesetiaan dalam mendampingi suami dan perannya sebagai pejuang Laskar Puteri menjadikan Matah Ati inspirasi utama perjuangan Prangwedana. Perkawinan dengan Prangwedana melahirkan dua putera yaitu Kangjeng Pangeran Arya Prabu Amijaya dan Raden Ayu Sombra. Sebagai prajurit puteri Matah Ati berjuang hingga tegaknya pemerintahan Mangkunegaran. Setelah itu ia mendapat gelar Bendara Raden Ayu Mangkoenagoro Sepuh. Sebagai seorang ibu betapa senangnya seandainya sempat menyaksikan putera atau cucunya sukses. Namun nasib menentukan lain. la tidak sempat menyaksikan cucunya Raden Mas Slamet diangkat menjadi Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Prangwedana II. Pada 1787 ia meninggal mendahului suaminya. la dimakamkan di daerah asalnya, Nglaroh.

12 Ketika Raden Mas Said dan para Punggawa Baku sedang melintas di keramaian pagelaran wayang disebuah desa yang bernama Matah, Tiba- tiba Raden Mas Said melihat cahaya yang berasal dari pengasihan seorang Gadis yang sedang tertidur lelap. Kemudian Raden Mas Said menghampiri dan meninggalkan tanda ikat kepalanya di bagian tubuh yang mengeluarkan cahaya itu. Suatu perlambang bahwa Raden Mas Said menyampaikan ketertarikan hati terhadap si Gadis, dan ini sebuah sinyal yang menandakan bahwa Gadis itu dikemudian hari akan menjadi belahan jiwa dan merupakan bagian kekuatan dirinya. Maka terjawablah sudah pertanyaannya kepada Tuhan, bahwa benar, Gadis inilah yang waktu itu datang saat Raden Mas Said melakukan Tapa Brata. Rubiyah dilanda rasa kasmaran, merasakan Raden Mas Said benar-benar nyata dan hadir di haribaannya. Betapa bahagia Rubiyah, karena impian, dambaan serta angan-angannya seolah menjadi kenyataan. (Dikutip dari Buku Program Langendriyan (Opera Jawa): Matah Ati— Cinta dan Perjuangan di Tanah Jawa Pada Abad 18).

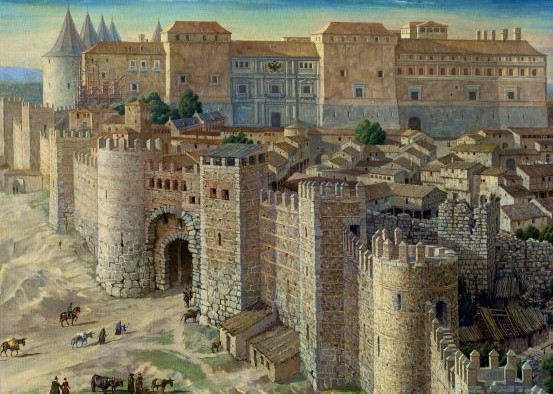

13 Ilustrasi sketsa menggambarkan penampilan Prajurit Estri pimpinan Raden Ayu Matah Ati, yang ikut perang gerilya bersama Raden Mas Said (Mangkunegara I). Sketsa dibuat pada waktu Mangkunegara VII bertahta (1916-1944).

14 Raden Mas Said dan Matah Ati menggunakan taktik perang gerilya yang mengandalkan mobilitas tinggi dan serangan mendadak. Mereka memanfaatkan medan perbukitan dan hutan di wilayah Jawa Tengah untuk menyulitkan pergerakan pasukan Belanda. Dengan kharisma dan kepemimpinannya, Matah Ati berhasil menggalang dukungan dari masyarakat setempat. Rakyat membantu menyediakan tempat persembunyian, makanan, dan informasi intelijen yang krusial dalam strategi perang gerilya.

15 Pertempuran-Pertempuran Penting:

1. Serangan di Surakarta dan Sekitarnya

Salah satu aksi besar adalah serangan mendadak terhadap pasukan Belanda di wilayah Surakarta dan sekitarnya. Pasukan Sambernyawa sering kali mengejutkan lawan dengan taktik serangan malam hari, kemudian menghilang sebelum fajar.

2. Perang Giyanti (1746–1755)

Perang ini merupakan puncak dari perlawanan yang dipimpin oleh Raden Mas Said dan Matah Ati. Mereka bertempur melawan pasukan gabungan antara Belanda dan pihak-pihak dari Keraton yang bekerja sama dengan penjajah. Perang ini berlangsung selama sembilan tahun dan menyebabkan banyak kerugian bagi VOC.

3. Pertempuran di Nglaroh

Pertempuran sengit terjadi di wilayah Nglaroh, tempat di mana pasukan Sambernyawa bermarkas. Matah Ati, dengan keberanian dan taktiknya, membantu menjaga moral pasukan meskipun menghadapi tekanan hebat dari Belanda.

16 Untuk meningkatkan kesatuan &t kekuatan prajurit, Raden Mas Said mengajak para prajurit mengucapkan sumpah pamoring kawula ‘ Tiji Tibeh, Mati Siji, Mati Kabeh, Mukti Siji, Mukti Kabeh (Mati Satu, Mati Semua, Mulia Satu, Mulia Semua). Demi menumpas keangkara murkaan serta membela keadilan saudara dan bangsa.

17 Tari Bedaya, adalah tari ritual, sebagai ekspresi persembahan pada semangat peperangan yang akan digelar dan kerelaan akan menghadapi kematian.

18 Dengan Kesepakatan Perdamaian Giyanti (1755) maka Perang Giyanti berakhir dengan perjanjian damai yang membagi Kesultanan Mataram menjadi dua bagian: Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Raden Mas Said, setelah perjuangan panjang, diberikan wilayah otonom yang dikenal sebagai Mangkunegaran. Ia kemudian bergelar Mangkunegara I. Sementara itu setelah perang, Matah Ati terus mendampingi suaminya dalam membangun wilayah Mangkunegaran. Ia membantu menyusun struktur pemerintahan dan memastikan kesejahteraan rakyat. Perannya sebagai pemimpin perempuan menjadi teladan bagi generasi berikutnya.

19 Akhirnya pecahlah Perang Besar, yang menewaskan banyak saudara. Politik Belanda devided et impera atau strategi licik akhirnya pecah memecah belah kerukunan dan persatuan rakyat. Namun kali ini, antara lain karena peran Laskar Putri yang dikomandani Matah Ati, kemenangan ada di Pihak Raden Mas Said Meski dalam euphoria kemenangan, Raden Mas Said tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Menang di medan Peperangan namun adanya perpecahan akan berakhir dengan kepedihan nestapa. Pesta Agung adalah pesta memaknai dan merayakan kemenangan atas perang yang dipimpin oleh Raden Mas Said. Kemenangan Raden Mas Said juga berarti kemenangan rakyat, pada waktu yang bersamaan, diadakanlah Pesta Pernikahan agung antara Raden Mas Said dengan Matah Ati. Setelah pesta usai, tibalah saatnya Raden Mas Said memadu kasih dengan Matah Ati, menyatukan gejolak cinta dan kerinduannya di malam pertama, serta mensyukuri rahmat Gusti Allah, mereka saling berserah diri dalam pusaran Asmara. Mereka berhasrat menurunkan generasi penerus yang akan menjadi satria Utama. Dan bhakti untuk membela keadilan bagi rakyat dan bangsanya. (Dikutip dari Buku Program Langendriyan (Opera Jawa): Matah Ati— Cinta dan Perjuangan di Tanah Jawa Pada Abad 18).

20 Peran dalam Perjuangan dan Kepemimpinan. Matah Ati telah menjadi simbol penting peran perempuan dalam sejarah perjalanan perlawanan atas penjajah. Tiga hal yang bisa diambil hikmah perjuangannya:

1. Menjadi Pendamping Perjuangan

Matah Ati mulai dikenal luas ketika ia menjadi istri dari Raden Mas Said (kemudian dikenal sebagai Pangeran Sambernyawa), salah satu tokoh pejuang besar yang gigih melawan kolonialisme Belanda. Raden Mas Said adalah pemimpin dari Perang Giyanti (1746–1755), salah satu perang penting dalam sejarah Jawa yang melibatkan konflik antara kekuatan kerajaan lokal dan pengaruh kolonial Belanda. Dalam perang ini, Matah Ati tidak hanya menjadi pendamping setia, tetapi juga terlibat langsung dalam menyusun strategi perang dan memberikan semangat kepada para prajurit.

2. Kepemimpinan dan Keterlibatan dalam Strategi

Matah Ati dikenal memiliki kecerdikan taktis yang sangat membantu dalam perjuangan. Ia sering memimpin kelompok perempuan dalam berbagai perlawanan dan mengatur jalur logistik untuk pasukan suaminya. Keberaniannya di medan tempur menginspirasi banyak perempuan untuk ikut serta dalam perjuangan membela tanah air.

3. Perlawanan Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal

Salah satu hal yang membedakan Matah Ati adalah kemampuannya memadukan seni dan budaya Jawa dengan semangat perjuangan. Ia menggunakan tari dan seni tradisional sebagai sarana untuk membangkitkan semangat perlawanan di kalangan rakyat. Dengan memanfaatkan kearifan lokal, ia berhasil menyatukan berbagai elemen masyarakat dalam melawan penjajah.

Kisah keberanian Matah Ati terus dikenang sebagai inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya, khususnya perempuan Jawa. Ia membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran strategis dan mampu menjadi pemimpin dalam perjuangan bangsa. Matah Ati mewariskan nilai keberanian, kecerdasan, keteguhan prinsip, serta semangat perjuangan yang relevan hingga masa kini. Ia mengajarkan bahwa perempuan bukan hanya pendukung, melainkan juga penggerak dalam perubahan dan perjuangan sosial. Kisah hidup Matah Ati adalah simbol dari kekuatan perempuan Jawa yang berani melawan ketidakadilan. Melalui perannya sebagai istri, pemimpin, dan pejuang, ia menegaskan pentingnya peran perempuan dalam sejarah perjuangan Indonesia. Warisannya tidak hanya terukir dalam sejarah, tetapi juga terus hidup dalam ingatan kolektif bangsa melalui seni, budaya, dan cerita rakyat. Cerita Matah Ati banyak dikenal melalui Babad Diponegoro dan berbagai catatan sejarah tentang perang besar yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro.

21 Perjuangan Matah Ati bersama Raden Mas Said melawan penjajah Belanda mencerminkan semangat perlawanan yang tak kenal menyerah. Mereka tidak hanya bertempur di medan perang, tetapi juga membangun kesadaran dan solidaritas rakyat. Kisah ini terus dikenang sebagai salah satu bab penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

22 Bagi yang tertarik untuk membaca lebih mendalam tentang Matah Ati dan hal-hal sejarah lain di seputar kisah Matah Ati bisa merujuk pada referensi buku-buku ini. Buku-buku ini memberikan berbagai perspektif tentang perjuangan Matah Ati, mulai dari sumber sejarah asli hingga interpretasi modern melalui seni dan analisis sejarah.

Juga mengupas tentang Matah Ati, baik dalam konteks sejarah perjuangannya maupun seni pertunjukan yang mengangkat kisah tersebut:

1. “Serat Babad Nitik”

– Penulis: Tidak diketahui (naskah klasik Jawa)

– Deskripsi: Babad ini merupakan salah satu sumber yang mencatat kisah perjuangan Raden Mas Said dan Matah Ati dalam melawan penjajahan. Serat ini memuat strategi perang gerilya dan tokoh-tokoh penting dalam perjuangan mereka.

2. “Babad Tanah Jawi”

– Penulis: Tidak diketahui (karya kolektif penulis Jawa)

– Deskripsi: Sebuah karya sejarah klasik yang memuat silsilah dan kisah para bangsawan serta tokoh-tokoh pejuang Jawa, termasuk Raden Mas Said dan pendukungnya, Matah Ati.

3. “Perang Jawa: Perlawanan Diponegoro dan Raden Mas Said”

– Penulis: Peter Carey

– Deskripsi: Buku ini meneliti lebih dalam perlawanan yang terjadi pada masa Perang Jawa, termasuk kiprah Raden Mas Said. Meski fokus pada Diponegoro, kisah perjuangan Raden Mas Said dan tokoh-tokoh di sekitarnya seperti Matah Ati juga dibahas.

4. “Matah Ati” (Skenario Tari dan Teater)

– Penulis: Joko Sutrisno (Sutradara Pertunjukan)

– Deskripsi: Buku ini mendokumentasikan skenario, koreografi, dan proses produksi dari teater tari Matah Ati, sebuah karya seni yang mengangkat kisah perjuangan Matah Ati bersama Raden Mas Said. Buku ini juga memuat interpretasi sejarah melalui medium seni.

5. “Sejarah Perlawanan di Jawa”

– Penulis: H.J. De Graaf

– Deskripsi: Buku ini membahas berbagai gerakan perlawanan di Jawa abad ke-18, termasuk perjuangan yang dipimpin oleh Raden Mas Said dan dukungan dari tokoh-tokoh seperti Matah Ati.

6. “Raden Mas Said: Strategi Gerilya dan Perjuangannya”

– Penulis: Darsiti Soeratman

– Deskripsi: Buku ini mendalami taktik perang gerilya Raden Mas Said dan menyoroti peran Matah Ati sebagai pendukung utama dalam perjuangannya melawan Belanda.

7. “Srikandi-Srikandi Perlawanan di Nusantara”

– Penulis: Arswendo Atmowiloto

– Deskripsi: Buku ini membahas tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah perjuangan Indonesia, termasuk Matah Ati yang berperan penting dalam mendukung perjuangan Raden Mas Said.