halaman drm #13

Toko Buku

Dwi R. Muhtaman

Elif Shafak, seorang novelis, esais, pembicara publik, ilmuwan politik, dan aktivis keturunan Turki-Inggris, membagikan kisahnya tentang sebuah toko buku.

Shafak yang telah menulis novel dan telah menerbitkan 19 buku itu, pada suatu saat berkunjung ke toko buku. Sebetulnya toko buku bekas ini sering dikunjungi sebelumnya. Kunjungan kali ini yang lebih istimewa. Lokasinya hanya sepelemparan batu dari Grand Bazaar, Istanbul. Toko buku berupa sebuah tempat dengan langit-langit rendah dan berbau apak dengan lantai papan.

“Pemilik toko buku itu,” tulisnya pada sebuah pengantar Novel Naguib Mahfouz, The Quarter (2019), adalah seorang pria paruh baya yang pemarah, berkacamata tebal, dan potongan rambut yang tidak pernah populer di era mana pun – sangat menyukai buku dan juga tidak menyukai manusia. Kadang-kadang ia akan memilih seorang pelanggan secara acak dan menanyai mereka pengetahuan tentang sastra, sejarah, ilmu pengetahuan, atau filsafat. “Saya pernah melihatnya memarahi orang sebelumnya,” tulisnya lagi. “..dan meskipun saya tidak pernah menyaksikannya sendiri, legenda urban mengatakan bahwa dia menolak menjual buku kepada pelanggan yang gagal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan saat memasuki toko kumal itu.

Tentu saja ada banyak toko buku lain di kota ini di mana Anda tidak perlu menghirup debu atau berisiko membenturkan kepala ke kusen pintu, dan di mana Anda dapat memilih buku tanpa ujian macam-macam oleh pemiliknya. Namun Shafak, yang memiliki gelar PhD di bidang ilmu politik dan sebagai seorang penulis esai dan kontributor di beberapa media, terus kembali ke tempat ini. Mendapatkan stempel persetujuan dari penjual buku terasa seperti sebuah ritual, sebuah tantangan yang tak terucapkan. “Meski masih muda dan penuh semangat, diam-diam saya ingin dia menanyai saya tentang novel-novel terjemahan dari bahasa Prancis, Inggris, atau Rusia, yang saya yakini sebagai ‘kelebihan’ saya,” ujar Shafak dengan penuh percaya diri. Namun, pada suatu hari yang hujan di akhir musim gugur, pemilik toko buku itu menatapnya dan bertanya, ‘Jadi, apakah Anda sudah membaca Mahfouz?

Ia terdiam. Tidak tahu siapa nama yang disebutnya itu. Perlahan-lahan, ia menggelengkan kepala.

Penjual buku itu tidak berkata apa-apa. Meskipun kekecewaannya terlihat jelas. Ketika Shafak selesai membaca dan berjalan ke kasir, siap untuk membayar buku-buku yang telah dipilih, Pak Tua pemilik toko itu menoleh ke arahnya dengan cemberut. Sejenak khawatir dia akan mengusirnya dari toko. Namun, dia mengambil sebuah buku dari rak di belakangnya dan menyodorkan ke tangannya. Kemudian dia berkata, dengan lantang dan jelas: “Bacalah!”

Buku yang dijual oleh penjual buku pemarah di Istanbul itu adalah Midaq Alley. Ditulis oleh Naguib Mahfouz. Untuk sementara waktu, Shafak menunda membacanya. Kemudian, sekitar dua bulan kemudian, ia mulai membaca buku itu, tanpa tahu apa yang akan terjadi.

“Di buku itu, saya menemukan sebuah dunia kaya yang akrab dan ajaib, masuk akal, meski sulit dipahami,” usai membacanya. Di dalamnya ia menemui kisah-kisah orang-orang di gang – keluarga, pedagang kaki lima, penyair, pencari jodoh, tukang cukur, pengemis dan lain-lain – diceritakan dengan begitu cekatan sehingga ia merasa seolah-olah mengenal mereka, masing-masing sebagai individu. Dalam dunia nyata, Shafak mencatat bahwa Istanbul juga penuh dengan jalan-jalan dan lingkungan yang tidak mampu mengikuti perubahan yang membingungkan di sekitarnya. “Kota ini tetap terisolasi dan terpusat, baik di dalam kota maupun di pinggirannya,” tulisnya. Namun begitu “.. dengan menyelami dunia itu, dengan pikiran yang tajam dan hati yang penuh belas kasih, Mahfouz telah menunjukkan kepada saya hal-hal luar biasa di dalam hal-hal biasa, hal-hal yang tidak terlihat di dalam hal-hal yang terlihat, dan banyak lapisan di bawah permukaan. Tulisannya, sama seperti Kairo sendiri, penuh dengan kehidupan dan kekuatan yang tenang.”

Bagi Shafak, Kairo di bawah pemerintahan Mahfouz adalah dunia yang berubah-ubah. Sepertinya tidak ada yang diselesaikan secara permanen; tidak ada yang terasa kokoh. Sebagai seorang pengembara, ia akrab dengan perasaan itu, dan karena itulah tiba-tiba ia ketagihan dan selalu mencari lebih banyak buku Mahfouz untuk dibaca.

Namun masihkah kita memerlukan toko buku ketika membeli buku bisa dilakukan secara daring. Toko buku daring dan membeli buku daring tidak akan mampu menggantikan sepenuhnya budaya yang tumbuh pada sebuah toko buku. Apalagi toko buku yang diceritakan oleh Elif Shafak. Kita tidak akan menemukan seseorang yang cerewet dan kadang menjengkelkan. Kita tidak akan bisa mendapatkan rekomendasi buku untuk dibaca. Kita tidak bisa menikmati suasana apapun pada sebuah bangunan toko buku. Toko buku daring tidak menyediakan itu semua.

Toko buku yang sebenarnya seringkali adalah toko yang dirawat oleh ‘orang-orang aneh.’ Orang-orang yang mencintai buku dengan sepenuh hati. Orang-orang yang mencintai buku karena tarian dan alunan dari huruf-huruf yang tersusun dengan rapi menjadi kata, dan kata-kata yang terangkai dengan indah menjadi kalimat dan kalimat yang membentuk sebuah kisah yang menakjubkan. Kata-kata yang mengubah dunia. Orang-orang ini selalu setia berada di ruang-ruang yang penuh kata itu dalam damai dan dalam gelisah.

Misalnya Samir Mansour. Ia mendirikan dan mengelola toko buku di Gaza, Palestina berlantai dua. Toko buku itu hancur berkeping-keping meninggalkan hanya puing-puing karena serangan bom kebiadaban Israel pada bulan Mei 2021, sebelum invasi Oktober 2023. Mansour kehilangan lebih dari 90.000 buku karena serangan itu. Toko buku ini didirikan oleh Mansour 24 tahun yang lalu dan merupakan bagian yang dicintai masyarakat setempat. Kehancurannya selama konflik 11 hari tahun 2021 itu menewaskan lebih dari 250 orang di Gaza dan 13 orang di Israel. Akibat kerusakan berat toko bukunya masyarakat setempat melakukan kampanye yang mengumpulkan $250.000 (£187.000) untuk membantu membangunnya kembali, ditambah sumbangan 150.000 buku.

Dengan segala kepedihan bercampur kebahagiaan pada 2022 Mansour telah membuka kembali toko buku maupun perpustakaan, di lokasi baru yang berjarak kurang dari 100 meter dari lokasi aslinya. Toko buku tersebut dibangun dari abu di atas lahan seluas lebih dari 1.000 meter persegi, tiga kali lipat dari ukuran toko aslinya. Dia mengisi toko buku tersebut dengan koleksi yang lebih besar yaitu 400.000 buku dalam berbagai bahasa, yang mencakup cerita anak-anak, sains, filsafat, self-help, seni, sejarah, fiksi, novel, dan puisi. Toko bukunya tumbuh menjadi tempat favorit di kalangan pelajar dan pembaca yang bersemangat sejak dibuka pada tahun 2000 di sebuah blok Kota Gaza yang sibuk di dekat tiga universitas. Namun kini, setelah direnovasi kembali, toko itu berdiri sebagai simbol perlawanan Gaza.

Gedung baru, yang menelan biaya $340,000, perlu dihancurkan dan direnovasi, dan Mansour menghabiskan $70,000 dari tabungan pribadinya untuk membangun rak kayu, memasang ubin, dan memasang pasokan listrik. Pengacara hak asasi manusia Mahvish Rukhsana dan Clive Stafford Smith membantu kampanye pengumpulan dana itu. Blokade yang diberlakukan di Gaza menyebabkan biaya yang membengkak. Satu-satunya permintaan yang diajukan Mansour adalah buku-buku Harry Potter, karena buku-buku tersebut sangat populer di kalangan anak-anak di Gaza. Banyak orang membeli set kotak Harry Potter baru untuk kegiatan ini, kata Rukhsana, dengan seorang sukarelawan yang menjual kue mangkuk dan makanan panggang selama sebulan untuk mengumpulkan uang guna membeli set buku JK Rowling dan Roald Dahl.

Pemiliknya mengatakan bahwa mimpinya untuk memberikan pengetahuan kepada komunitasnya dan membangun generasi pembaca tidak akan pernah mati, meskipun nasibnya tidak jelas. “Kami tidak punya pilihan selain menjadi kuat dan tangguh,” katanya kepada Arab News. “Kami akan berdiri teguh di tengah kehancuran dan kesedihan yang tak kunjung pulih.”

Israel, pada waktu itu, 2022, telah memerintahkan pengepungan total terhadap Gaza yang padat penduduknya dan akhir-akhir ini mengintensifkan serangannya di jalur tersebut, menyebabkan lebih dari 1.500 warga Palestina tewas. Pada hari Jumat, Israel memerintahkan evakuasi dari Gaza utara menjelang invasi darat yang dikhawatirkan akan terjadi.

Setelah Oktober 2023 kebiadaban penjajah Israel kembali menyergap.

Selain membunuh lebih dari 186.000 rakyat Palestina (menurut Journal Lancet, 2024), bencana kemanusiaan terbesar pada abad modern ini juga membunuh sejumlah bangunan bersejarah dan artefak budaya. Pada awal 2024, sebuah laporan Kementerian Kebudayaan Palestina mengenai kerusakan yang dilakukan Israel terhadap warisan Palestina menyebutkan bahwa serangan Israel di Gaza telah menghancurkan 207 bangunan penting dan bersejarah, termasuk 144 di Kota Tua dan 25 situs keagamaan. Kerusakan juga terjadi pada situs arkeologi Pelabuhan Anthedon, pelabuhan pertama yang beroperasi di Gaza, juga pemakaman Romawi kuno dan pemakaman Persemakmuran, tempat lebih dari 3.000 tentara Inggris dan persemakmuran dimakamkan selama Perang Dunia Pertama dan Kedua.

Cultural Wash atau Penghapusan budaya dan sejarah Palestina telah lama menjadi taktik perang Israel. Pada 1948 milisi Zionis menyapu lingkungan Al-Quds (Yerusalem) dan pusat kota lainnya di Palestina, menyebabkan puluhan ribu warga Palestina terpaksa mengungsi karena ketakutan. Mereka pergi dengan tergesa-gesa dan hanya membawa apa yang dapat mereka genggam. Terlalu banyak harta berharga yang mereka tinggalkan dengan berharap bahwa mereka akan kembali dalam hitungan pekan. Namun yang terjadi, segala yang ditinggalkan justru dirampas dan diambil alih oleh penjajah, termasuk buku. Pada peristiwa Nakba, sebanyak 30.000 buku dan manuskrip dijarah dari rumah-rumah warga Palestina.

Penjarahan ini tidak berhenti pada 1948, melainkan berlanjut hingga saat ini. Pada tahun 1982, selama invasi Israel ke Lebanon, Israel menjarah dan menyita perpustakaan dan arsip Organisasi Pembebasan Palestina (PLO); perpustakaan dan arsip dirusak selama Intifada Kedua; sementara Gaza telah berulang kali menjadi sasaran vandalisme Israel. Pada akhir November 2023, Pusat Arsip Gaza, yang berisi ribuan dokumen sejarah berusia lebih dari 150 tahun, dihancurkan oleh Israel. Yahya Al-Sarraj, Walikota Gaza, menggambarkan penghancuran arsip-arsip tersebut sebagai upaya yang disengaja untuk menghapus sebagian besar ingatan dunia tentang Palestina.

Israel turut menghancurkan banyak perpustakaan dan toko buku di Jalur Gaza, termasuk Perpustakaan Umum Kota Gaza dan Perpustakaan Samir Mansour yang juga merupakan toko buku ikonik di Gaza. Kemanakah Sang Penjaga Toko Buku Samir Mansour kini? Apakah Samir Mansour masih hidup? Toko bukunya kemungkinan besar bernasib jauh lebih buruk dari kehancuran sebelumnya.

Pakar PBB pada April 2024 menyatakan keprihatinan besar atas pola serangan terhadap sekolah, universitas, guru, dan siswa di Jalur Gaza, sehingga meningkatkan kekhawatiran serius atas kehancuran sistem pendidikan Palestina.

“Dengan lebih dari 80% sekolah di Gaza rusak atau hancur, masuk akal untuk bertanya apakah ada upaya yang disengaja untuk menghancurkan sistem pendidikan Palestina secara komprehensif, sebuah tindakan yang dikenal sebagai ‘skolastisida’ (scholasticide),” kata para ahli. Istilah ini mengacu pada pemusnahan pendidikan secara sistemik melalui penangkapan, penahanan atau pembunuhan guru, siswa dan staf, serta penghancuran infrastruktur pendidikan.

Kisah Mohamed Aziz

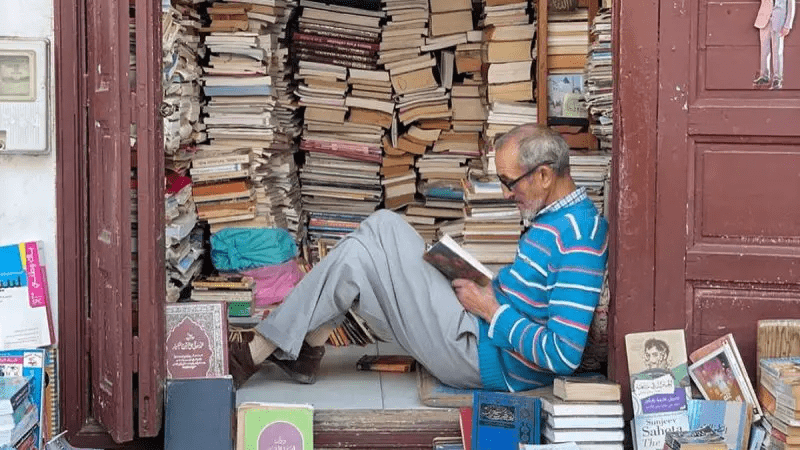

Tubuhnya tinggi dan kerempeng. Pada tahun ini usianya sudah lewat dari 76 tahun. Rambutnya tipis dan sedikit botak tak bisa menyembunyikan usianya. Dengan kacamata yang tebal orang mungkin bisa mengira ia adalah kutu buku. Tidak salah. Mohamed Aziz bisa duduk dan membaca berjam-jam setiap hari.

Di jantung kota Rabat, Maroko, dialah legenda hidup. Seorang pria yang hidupnya dicurahkan untuk membaca. Hidupnya sederhana namun mendalam. Mohamed Aziz adalah seorang penjual buku yang kisahnya bukan hanya tentang jumlah buku yang telah ia baca—lebih dari 4000 buku dalam tiga bahasa berbeda—tetapi tentang semangat gigih, ketangguhan, dan komitmennya terhadap pengetahuan meskipun menghadapi banyak kesulitan.

Kisah Cinta Seumur Hidup Mohamed Aziz Dengan Buku

Perjalanan Mohamed Aziz dimulai dengan sebuah tragedi: kehilangan orang tuanya pada usia enam tahun. Meski menghadapi banyak tantangan, ia tidak menyerah pada keputusasaan. Menurut Morocco World News, pada usia 15 tahun, ia dihadapkan pada kenyataan pahit karena tidak mampu membiayai pendidikan. Kemudian, dia beralih ke buku sebagai cahaya penuntunnya. Meski belum memiliki ijazah formal, Aziz terus belajar. Pada tahun 1963, Aziz memulai karir sebagai penjual buku hanya dengan sembilan buku dan permadani di bawah naungan pohon. Tidak terpengaruh oleh awal mulanya yang sederhana, dia bertahan. Akhirnya mendirikan toko bukunya di jalan-jalan Rabat Medina yang ramai. Toko bukunya, tempat perlindungan ilmu pengetahuan, telah berdiri selama lebih dari empat dekade. Sebuah bukti dedikasinya terhadap sastra dan pendidikan.

Namun misi Aziz lebih dari sekedar perdagangan; ini adalah balas dendam terhadap masa lalunya yang miskin, pemberontakan melawan keterbatasan yang disebabkan oleh keadaan. Ia percaya pada kekuatan transformatif buku, dan melihatnya sebagai instrumen pemberdayaan dan pencerahan. Menurut Khadijah Douhri, keyakinannya tercermin dari tindakannya. Dia meninggalkan buku-bukunya tanpa pengawasan. Ia yakin bahwa mereka yang memahami nilai pengetahuan tidak akan mencurinya.

“Dedikasinya terhadap sastra dan komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap pendidikan menginspirasi semua orang yang menjumpai perjalanannya yang luar biasa,” tulis Mallika Khurana 15 Februari 2024 di Curlytales.com.

Dedikasi Pada Sastra Dan Pembelajaran

Rutinitas Aziz sehari-hari merupakan bukti komitmennya yang tak tergoyahkan dalam membaca. Menghabiskan enam hingga delapan jam setiap hari membaca buku. Dia menemukan hiburan dan kepuasan di halaman-halaman yang membawanya ke dunia berbeda. Tokonya, meskipun berukuran sederhana, merupakan gudang kebijaksanaan, yang menampung ribuan buku dalam berbagai bahasa. Yang membedakan Aziz adalah altruismenya. Meskipun mengalami kesulitan, ia tetap berdedikasi untuk memastikan bahwa orang lain mempunyai akses terhadap literatur. Tokonya terbuka untuk semua orang, terlepas dari kemampuan mereka membayar, hal ini sejalan dengan keyakinannya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk membaca dan berkembang. Bagi Aziz, membaca bukan sekedar hobi; ini adalah cara hidup—jalur kehidupan yang menopangnya dan mengobarkan optimismenya yang tak tergoyahkan.

Kecintaannya terhadap membaca sangat menular, menginspirasi semua orang yang bertemu dengannya untuk mengapresiasi kekuatan transformatif sastra. Kisah Aziz menjadi pengingat bahwa betapapun buruknya keadaan, mengejar ilmu pengetahuan dan kecintaan pada buku dapat menerangi jalan tergelap sekalipun. Di dunia yang sering dilanda ketidaktahuan dan sikap apatis, Mohamed Aziz adalah secercah harapan.

Toko mungil yang sederhana ini berada di bawah naungan pohon pinggir jalan. Azis biasa duduk dengan menyenderkan tubuh rapuhnya pada kusen pintu yang terbuka dengan duduk di atas permadani[1]

“Inilah cara saya membalas dendam pada masa kecil saya, situasi saya, kemiskinan saya,” kata Aziz kepada Morocco World News, sambil melambaikan tangan ke tokonya yang sudah ketinggalan zaman. Setelah lebih dari 43 tahun berada di tempat yang sama, Aziz menjadi penjual buku tertua di Madinah (kota tua) Rabat. Pemandangan dirinya sedang membaca di depan kusen pintu toko buku berukuran lima kali lima kaki merupakan landmark Mohammed V Avenue, yang melintasi jantung kota tua di Rabat. Di tokonya, pelanggan dapat menemukan majalah tabloid seharga MAD 5 ($0,52) dan buku teks kedokteran seharga MAD 700 ($73). Aziz bekerja 12 jam sehari. Dia memulai dengan berjalan-jalan di sekitar lingkungan Rabat untuk mencari penjual buku dengan pengaturan yang sama sederhananya di awal karirnya. Setelah membeli buku terbaik dari kompetisi, Aziz pergi ke toko dan menambahkan buku barunya ke tumpukan. Ketika ditanya berapa banyak buku yang dia simpan di tokonya, dia menjawab, “Tidak cukup.”

Dia kemudian duduk di kusen pintu untuk mulai membaca—hanya berhenti untuk makan, berdoa, merokok, dan membantu pelanggan. Rata-rata Aziz menghasilkan satu atau dua penjualan dalam sehari.

Berjuang untuk Literasi

Dalam 55 tahun Aziz melakukan ritual harian ini, tingkat buta huruf di Maroko telah menurun dari 87% pada tahun 1960 menjadi 32% pada tahun 2014, menurut Komisi Tinggi Perencanaan (HCP), badan statistik yang dikelola negara. Namun hal itu bagi penjual buku yang frustrasi itu adalah bahwa sekitar tiga dari 10 orang Maroko masih belum bisa menikmati buku-bukunya. Yang paling ingin dia bagikan adalah Alquran merahnya, yang dia pelajari sebelum setiap azan. Membaca ayat-ayat suci dari halaman kuning Al-Qur’an telah memperkuat keimanan Aziz.

Dengan membuka tokonya dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membaca, Aziz berharap dapat memperkuat iman mereka—bahkan bukan saja kepada Tuhan, melainkan juga kepada diri mereka sendiri. “Saya akan berada di sini sampai semua orang bisa membaca,” kata Aziz. “Saya telah membaca lebih dari 4.000 buku, jadi saya telah menjalani lebih dari 4.000 kehidupan. Setiap orang harus memiliki kesempatan itu.” Tapi dia tahu tidak semua orang melakukannya. Hanya ada dua hal yang membuat marah pria berusia 76 tahun yang taat ini (2024)—buku-buku yang halamannya hilang dan anak-anak yang bekerja alih-alih belajar. Lima kali sehari Aziz menutup Al-Qur’an merahnya untuk berjalan ke masjid terdekat dan berdoa. Setiap hari, dia berpapasan dengan anak laki-laki yang bekerja di toko atau bermain di gang alih-alih bersekolah—dan setiap hari, itulah hal pertama yang dia doakan.

“Membaca adalah anugerah dari Tuhan dan sebuah perintah,” kata Aziz merujuk langsung pada ayat Al-Qur’an, 96:1 hingga 96:5, yang menyatakan, “Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu Yang Maha Mulia yang mengajar dengan pena, mengajari manusia apa yang tidak diketahuinya.” Aziz mengaitkan rendahnya tingkat melek huruf di negara ini dengan persentase siswa yang, seperti dia, tidak menyelesaikan sekolah. Menurut USAID, hanya 53% siswa yang terdaftar di sekolah menengah pertama yang melanjutkan ke sekolah menengah atas. “Masalah ini bukanlah hal baru,” kata Aziz. “Itu terjadi pada saya 50 tahun yang lalu, dan itu terjadi sekarang.”

Bahkan secara global menurut The Sustainable Development Goals Report (2024), di bidang pendidikan, dampak dari kurangnya investasi dan kerugian pembelajaran selama bertahun-tahun akan sedemikian besar sehingga pada tahun 2030, akan ada 84 juta anak putus sekolah

dan 300 juta anak atau remaja yang bersekolah akan keluar dari kemampuan membaca dan menulis.

Azis adalah pembaca buku yang tekun. Suatu saat Stephen Higgins wartawan dari Maroko World News yang sedang menulis artikel tentang dirinya, sibuk memotret ketika dia sedang membaca. Kesal dengan gangguan tersebut Ia meletakkan bukunya sejenak untuk berpose dan difoto dan menatap kamera dengan jengkel.

Pada setiap akhir tahun ajaran, para siswa yang berangkat ke musim panas mengirimkan serangkaian buku teks bekas ke toko Aziz—yang memaksa tokonya makin penuh dengan tumpukan sains, matematika, agama, dan bahasa baru. Harga buku pelajaran tentu tidak murah, namun Aziz menurunkan harga buku untuk calon siswa, dengan harapan mahalnya buku tidak lagi menjadi alasan siswa tidak bisa bersekolah. Namun tidak hadirnya kelas tidak menyurutkan niat Aziz untuk belajar.

Cinta untuk Bahasa

Dikutip dari Anton L. Delgado dalam laman Marocco World News, dengan hiasan buku berwarna-warni, toko Aziz menjadi tempat berkumpulnya orang-orang dari seluruh Maroko dan dunia. Banyak di antara mereka, seperti para pelajar yang akan mengikuti musim panas, meninggalkan buku bekas mereka di toko. Keterlibatannya dengan para donatur dalam percakapan panjang dan kemudian membaca donasi mereka, Aziz belajar secara

otodidak dalam bahasa Arab, Prancis, dan Spanyol standar. Tokonya mencerminkan kecintaannya pada bahasa, dengan buku dan majalah dalam lebih dari setengah lusin bahasa. Aziz telah membaca semuanya, atau telah mencoba, dengan malu-malu mengakui bahwa dia masih pemula dalam bahasa Jerman dan Italia. Tumbuh dewasa dengan berbicara Darija, dialek Arab lokal yang tidak tertulis di Maroko, dua bahasa yang paling sulit dipelajari Aziz adalah bahasa Arab standar dan Prancis, dua bahasa utama negara tersebut. Untuk menjadi fasih, ia mengisi rak-raknya dengan buku-buku dalam bahasa-bahasa tersebut, yang hingga saat ini merupakan sebagian besar perpustakaannya. Aziz fasih berbahasa Prancis dan Arab tanpa pernah menyelesaikan sekolah, namun ia menemukan tantangan baru pada tahun 2011.

Setelah Arab Spring, pemerintah menetapkan Konstitusi baru, dan Pasal 5 secara resmi mengakui bahasa Amazigh (Berber) sebagai bahasa nasional. Dalam delapan tahun, Aziz hanya mampu menambahkan satu buku Amazigh ke dalam koleksinya, sebuah kamus berisi 700 kata yang sudah pudar dan tidak ingat pernah ia beli, dan ia menggunakannya sebagai landasan tumpukan panduan perjalanan. “Saya harap ada yang mendonasikan ini kepada saya,” kata Aziz. “Akan sia-sia membelinya karena tidak ada yang membaca atau menulis di Amazigh.” Menurut laporan data Sensus Umum Kependudukan dan Perumahan keenam yang dilakukan pada tahun 2014 oleh HCP, 26,7% penduduk Maroko berbicara bahasa Amazigh, dibandingkan dengan 89,8% yang berbicara bahasa Darija dan 66% yang berbicara bahasa Prancis.

Rokok lokal Maghreb menari-nari di antara bibirnya saat Aziz membuka kamus bersampul keras dan mengucapkan kata-kata yang familiar. Dia meniup bara api dari halaman-halaman buku saat dia tersandung pada masa jabatan baru. Sambil mendekatkan bukunya, dia mengucapkan istilah “lqamar listina’i” – “satelit” dalam bahasa Inggris. Menutup bukunya, Aziz memantapkan bagian perjalanannya dengan mengembalikan kamus ke tempatnya semula—dia mengaku menyerah mempelajari Amazigh karena kurangnya literatur bahasa tersebut. Bentuk tertulis Amazigh baru digunakan selama 16 tahun terakhir, setelah dibuat pada tahun 2003 oleh Royal Institute of Amazigh Culture (IRCAM). Menyediakan buku dalam semua bahasa Maroko adalah impian Aziz yang berharap suatu hari nanti bisa terwujud. saat dia mendapat waktu beberapa jam dengan membaca buku terlebih dahulu. “Hidup saya berkisar pada membaca,” kata Aziz. “Dalam hidup, saya paling peduli dengan kemampuan saya membaca dan bahwa saya bisa membaca sampai akhir.”

Toko buku dimanapun itu berada selalu memberikan banyak kisah. Jendela bagi pemahaman atas manusia yang melihat dan menuliskan dunianya. Tempat para penulis dan pembaca bertemu. Bertukar kesan. Membincangkan kehidupan. Ruang untuk mempertaruhkan imajinasi yang menjalar seperti udara yang menemui tempatnya bersemayam selamanya. Karena toko bukulah peradaban menyebar. Karena toko bukulah segala pengetahuan baru diperbincangkan. Karena toko bukulah kemajuan manusia terus berkembang. Intelektual tumbuh. Gagasan dan pemikiran mendapatkan ruang untuk diperdebatkan.

Toko buku bisa kita pahami sebagaimana kita mengunjunginya secara fisik. Tetapi sebetulnya toko buku bisa ada dimana-mana. Di sebuah pohok di bawah pohon rindang. Di kafe yang sunyi atau yang penuh dengan pengunjung yang berbincang dan menikmati segala suasana. Di Masjid atau gereja atau kuil. di pasar, di kampus, di tepi sawah, di tengah hutan atau lautan. Di persimpangan jalan. Dimanapun ada perjumpaan yang dihubungkan dengan buku. Pertemuan yang dijembatani sebuah buku, itulah toko buku. Toko buku adalah ruang terjadinya pertukaran gagasan, pesan, cerita dan pemikiran dari satu manusia peda manusia lainnya. Ia menjadi jembatan dan juga sungai yang menyeberangkan imajinasi dan ingatan ke tempat-tempat yang baru untuk menjadi bagian dari penyerbukan pengatahuan, gagasan, dan pemikiran baru. Jembatan dan sungai yang selalu mengalir tanpa henti. Toko buku yang memberi cahaya bagi jalannya peradaban.

Cihideung Ilir, Bogor, 31 Juli 2024

[1] https://www.moroccoworldnews.com/2019/04/270465/morocco-books-reading-booksellers