halaman drm #46

Perjuangan Palestina, Hanya Ada Satu Kata: LAWAN

Dwi R. Muhtaman

Kalian semua mendengar Galant berkata:

“Tanpa makanan, tanpa air, tanpa listrik,

tanpa bahan bakar

—kami berhadapan dengan manusia

yang seperti hewan.” 1

Kutipan puisi Dwi R. Muhtaman,

Galant, Netanyahu, Dan Pengadilan Kemanusiaan

Propaganda, tulis Annalee Newitz dalam Stories Are Weapons: Psychological Warfare and the

American Mind, adalah “sebuah cerita yang kita ceritakan untuk memenangkan sekutu dan

menakut-nakuti musuh.” 2 Ia bukan sekadar alat politik, melainkan bentuk seni yang

memadukan emosi dan strategi. Linebarger, arsitek perang psikologis Amerika, percaya bahwa

“kata-kata, jika digunakan dengan tepat, lebih kuat daripada bom.” Di tangannya, narasi

menjadi senjata yang lembut tetapi mematikan—senjata yang tidak meledak di medan perang,

melainkan di dalam pikiran manusia.

Linebarger mengajarkan bahwa propaganda efektif tidak dibangun di atas kebohongan total, tetapi pada “sepotong kebenaran” yang dipindahkan ke wilayah mitos, “tanah imajiner tentang para pahlawan dan penjahat.” Ia menulis dan mengajar dengan keyakinan bahwa persuasi sejati datang bukan dari ancaman, melainkan dari nuansa dan daya tarik. “Tujuannya bukan untuk memaksa orang dengan slogan,” kata Newitz, “tetapi untuk membuat mereka menikmati cerita yang membawa mereka pada kesimpulan yang diinginkan.” Dengan demikian, propaganda tidak selalu terasa seperti indoktrinasi—ia bisa hadir dalam bentuk hiburan, laporan, atau bahkan kisah fiksi ilmiah yang diam-diam menanamkan ideologi di bawah lapisan imajinasi.

Namun, sebagaimana dicatat Newitz, “jika sebuah cerita dapat membuatmu merasa lebih baik atau lebih pintar, ia juga dapat membuatmu merasa lebih buruk dan lebih bingung.” Di sinilah letak bahayanya: narasi dapat menjadi alat pembebasan sekaligus instrumen kendali. Begitu cerita mampu mengubah perilaku seseorang—di bilik suara, di jalanan, atau di ruang maya—ia telah berubah menjadi senjata.

Peter Pomerantsev, dalam This Is Not Propaganda, memperingatkan bahwa strategi pengaruh militer kini telah “merembes ke dalam konflik sipil,” menciptakan “banjir disinformasi, berita palsu, dan perang informasi.” 3 Dunia modern, menurutnya, hidup dalam kabut narasi—di mana setiap pihak berusaha merebut dominasi melalui kisah yang paling meyakinkan.

Bagi Newitz, inilah paradoks propaganda modern: ia selalu berdiri di persimpangan antara realitas keras dan fantasi yang menenangkannya. Propaganda yang berhasil, seperti yang dia tulis, “selalu mengandung sebagian kebenaran,” tetapi ia memindahkan kebenaran itu ke ruang simbolik yang menggiring kita untuk memilih pihak. Ia bekerja di kepala kita, tapi lebih dalam lagi—“di hati dan perut kita.”

Dan di era digital kini, ketika “psyops” berganti rupa menjadi algoritma dan tren media sosial, senjata itu masih aktif. Setiap kisah—dari berita hingga meme—dapat berfungsi sebagai amunisi dalam perang tanpa peluru. Di sanalah, seperti yang diingatkan Newitz, “cerita menjadi senjata,” bukan karena isinya sepenuhnya benar atau salah, melainkan karena kemampuannya membuat kita merasa, percaya, dan akhirnya berpihak.

Propaganda itulah yang selalu digunakan oleh para kolonial sejak berabad-abad lalu hingga saat ini. Apa yang ditunjukkan zionis Israel adalah contoh paling nyata. Dalam konflik modern, medan pertempuran tidak lagi terbatas pada wilayah fisik, tetapi juga berlangsung di ranah narasi dan komunikasi digital. Banyak pengamat menilai bahwa media sosial telah menjadi arena utama dalam membentuk persepsi publik, memengaruhi opini global, dan bahkan menentukan legitimasi moral suatu pihak dalam perang.4 Dalam konteks konflik Palestina–Israel, platform seperti TikTok berperan besar dalam penyebaran informasi, dokumentasi lapangan, serta disinformasi yang memengaruhi cara publik memahami realitas di Gaza.5

Upaya pengalihan kepemilikan operasi TikTok di Amerika Serikat—yang melibatkan perusahaan Oracle dan sejumlah investor besar—menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi konsentrasi kendali atas arus informasi publik.6 Laporan-laporan media menyebut nama Larry Ellison, pendiri Oracle, yang diketahui merupakan salah satu donor besar bagi organisasi Friends of the Israel Defense Forces (FIDF).7 Fakta ini memunculkan pertanyaan etis: apakah kepentingan bisnis dan afiliasi politik dapat memengaruhi bagaimana konten terkait Gaza dan Palestina ditampilkan di platform besar seperti TikTok.8

Kekhawatiran ini juga tidak lepas dari catatan dua tahun terakhir, di mana sejumlah lembaga penelitian media menunjukkan adanya bias peliputan oleh media arus utama Barat terhadap isu Palestina, baik dalam framing maupun dalam pemilihan narasumber.9 Sementara itu, TikTok sempat menjadi salah satu kanal penting bagi warga sipil di Gaza untuk menyampaikan kondisi nyata secara langsung ke publik global—sebuah fungsi komunikasi yang kini terancam ketika kontrol terhadap platform mulai bergeser ke tangan pihak dengan kepentingan geopolitik tertentu.10

Dengan demikian, pertarungan atas narasi publik kini menjadi bagian integral dari perang itu sendiri. Ketika kepemilikan platform besar berubah, baik melalui akuisisi maupun kemitraan teknologi, muncul risiko bahwa algoritma dan moderasi konten akan diarahkan untuk menyaring atau menonjolkan perspektif tertentu. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai demokrasi informasi, pluralitas pandangan, dan hak publik untuk mengakses kebenaran tanpa distorsi politik.11

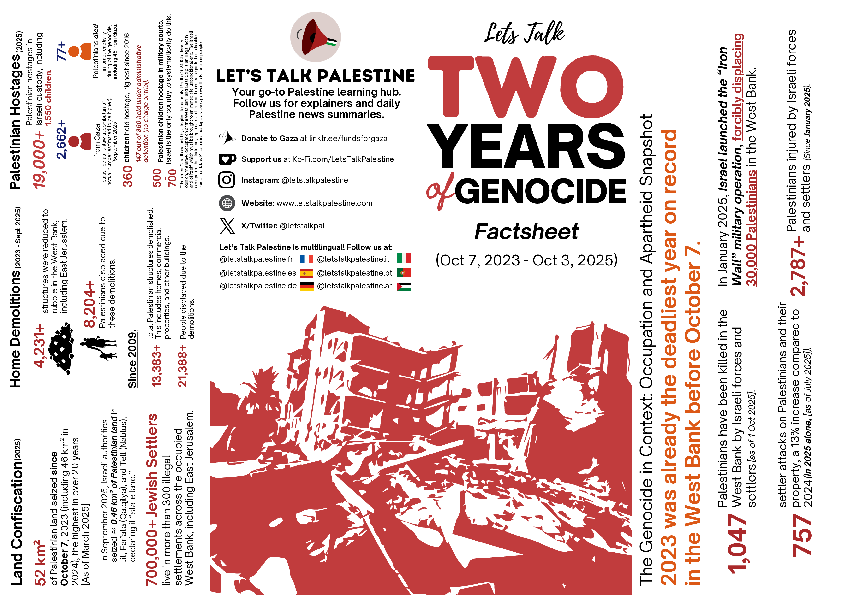

Peristiwa Operation Al-Aqsa Flood oleh HAMAS, 7 Oktober 2023 dipropagandakan oleh Israel dan para pendukungnya sebagai sebuah keburukan. 12 Padahal bagi Rakyat Palestina, seperti dinyatakan dalam dokumen resmi HAMAS yang diterbitkan beberapa saat setelah peristiwa heroik itu, bahwa “Perjuangan rakyat Palestina melawan pendudukan dan kolonialisme tidak dimulai pada 7 Oktober, melainkan telah berlangsung selama 105 tahun, mencakup 30 tahun kolonialisme Inggris dan 75 tahun pendudukan Zionis. Pada tahun 1918, rakyat Palestina memiliki 98,5% tanah Palestina dan merupakan 92% dari populasi di tanah tersebut. Sementara itu, orang-orang Yahudi yang dibawa ke Palestina melalui kampanye imigrasi massal yang diatur antara otoritas kolonial Inggris dan Gerakan Zionis, hanya berhasil menguasai tidak lebih dari 6% tanah Palestina dan menjadi 31% dari populasi sebelum tahun 1948 ketika entitas Zionis diumumkan di tanah bersejarah Palestina. Saat itu, rakyat Palestina ditolak hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, dan geng-geng Zionis melancarkan kampanye pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina yang bertujuan untuk mengusir mereka dari tanah dan wilayahnya. Akibatnya, geng-geng Zionis merebut secara paksa 77% wilayah Palestina, mengusir 57% rakyatnya, menghancurkan lebih dari 500 desa dan kota Palestina, serta melakukan puluhan pembantaian terhadap orang Palestina yang berpuncak pada pendirian entitas Zionis pada tahun 1948. Selain itu, sebagai kelanjutan dari agresi, pada tahun 1967 pasukan Israel menduduki sisa wilayah Palestina termasuk Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem, serta wilayah Arab di sekitar Palestina.”

Bahkan laporan terbaru yang dikeluarkan oleh Marginalia Subversiva dan ditulis oleh Ember leGaïe menyebutkan fakta sejarah bahwa Genosida terhadap rakyat Palestina sudah dimulai sejak 1880.13 Namun melalui sejumlah propaganda sering kali digambarkan genosida seolah dimulai pada tahun 1947–1948, saat peristiwa Nakba, ketika milisi Zionis secara paksa mengusir lebih dari 750.000 warga Palestina, melakukan pembantaian terhadap seluruh desa, dan secara sistematis menghancurkan lebih dari 500 komunitas Palestina. Ada pula yang menempatkan asal-usulnya lebih kemudian, sebagai eskalasi yang terjadi pada Oktober 2023, ketika Israel melancarkan serangan militer paling dahsyat ke Gaza sejauh ini. Namun, narasi-narasi tersebut, meskipun mengakui momen-momen penting dari kekerasan massal, justru menghapus sejarah panjang upaya sistematis Zionis untuk melenyapkan bangsa Palestina.

Dengan membingkai genosida ini sebagai peristiwa yang bermula dari Nakba atau dari ofensif militer baru-baru ini, genosida tersebut dipandang sebagai kejadian yang bersifat episodik, bukan sebagai bagian dari proyek penghancuran yang berkelanjutan dan terus berlangsung sejak jauh sebelum 1948.

Gerakan Zionis, sejak awal kemunculannya pada 1880-an, dibangun di atas logika kolonialisme pemukim yang berlandaskan pada eliminasi — bertujuan untuk menggusur, memecah-belah, dan menghapus keberadaan masyarakat asli Palestina. Sejak gelombang awal imigrasi Zionis, komunitas-komunitas Palestina telah menghadapi perampasan tanah, pengusiran paksa, represi militer, serta pengucilan dari kehidupan ekonomi dan politik. Pada saat Israel secara resmi didirikan pada tahun 1948, kerangka genosida tersebut sudah berjalan lama — dengan puluhan tahun kekerasan sistematis yang mendahului berdirinya negara secara formal. Para pemimpin dan perancang militer Zionis sejak lama membayangkan Palestina tanpa orang Palestina, dan Nakba hanyalah salah satu fase paling intens dan terlihat dari proses yang terus berlangsung itu.

Lebih jauh lagi, genosida ini tidak terbatas hanya pada Gaza, dan tidak terpisah dari Tepi Barat maupun wilayah Palestina 1948 (yang kini disebut Israel). Proyek Zionis tidak pernah mengakui Palestina sebagai satu entitas yang berdaulat — sebaliknya, proyek ini berupaya untuk memecah, mengghettoisasi, dan secara bertahap melenyapkan rakyatnya dengan memberlakukan sistem apartheid yang menjadikan orang Palestina sebagai populasi yang tidak diinginkan dan dapat dibuang. Pendudukan ilegal di Tepi Barat, pembersihan etnis di Yerusalem, pengepungan terhadap Gaza, dan apartheid yang dilembagakan di wilayah 1948 bukanlah perjuangan-perjuangan yang terpisah, melainkan aspek-aspek yang saling terkait dari satu kesatuan proyek genosida kolonialisme pemukim.

Menurut dokumen HAMAS itu dan ini bisa diverifikasi dengan berbagai Laporan dari lembaga kredibel, juga pandangan para ahli, bahwa selama beberapa dekade panjang ini, rakyat Palestina menderita segala bentuk penindasan, ketidakadilan, perampasan hak-hak dasar mereka, dan kebijakan apartheid. Jalur Gaza, misalnya, sejak tahun 2007 menderita akibat blokade yang mencekik selama lebih dari 17 tahun yang menjadikannya penjara terbuka terbesar di dunia. Rakyat Palestina di Gaza juga mengalami lima perang atau agresi yang semuanya dilakukan oleh “Israel” sebagai pihak penyerang. Pada tahun 2018, rakyat Gaza melancarkan demonstrasi Great March of Return untuk memprotes secara damai blokade Israel, kondisi kemanusiaan mereka yang menyedihkan, serta menuntut hak mereka untuk kembali. Namun, pasukan pendudukan Israel menanggapi protes ini dengan kekerasan brutal, menewaskan 360 warga Palestina dan melukai 19.000 lainnya, termasuk lebih dari 5.000 anak-anak hanya dalam beberapa bulan.

“Menurut data resmi, dalam periode antara Januari 2000 hingga September 2023 (ini waktu yang begitu jauh dari peristiwa 7 Oktober 2023), pendudukan Israel telah membunuh 11.299 warga Palestina dan melukai 156.768 lainnya, yang sebagian besar adalah warga sipil. Sayangnya, pemerintahan AS dan sekutunya tidak memperhatikan penderitaan rakyat Palestina selama bertahun-tahun, justru memberikan perlindungan terhadap agresi Israel. Mereka hanya meratapi tentara Israel yang tewas pada 7 Oktober tanpa mencari kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi, dan secara salah mengikuti narasi Israel dalam mengecam dugaan penyerangan terhadap warga sipil Israel. Pemerintah AS memberikan dukungan finansial dan militer terhadap pembantaian yang dilakukan pendudukan Israel terhadap warga sipil Palestina serta agresi brutal di Jalur Gaza, dan hingga kini pejabat AS terus mengabaikan pembunuhan massal yang dilakukan pasukan pendudukan Israel di Gaza.”

“Pelanggaran dan kebrutalan Israel telah didokumentasikan oleh banyak organisasi PBB dan kelompok hak asasi manusia internasional, termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch, bahkan juga oleh kelompok HAM Israel sendiri. Namun, laporan dan kesaksian ini diabaikan, dan pendudukan Israel belum pernah dimintai pertanggungjawaban. Sebagai contoh, pada 29 Oktober 2021, Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan menghina sistem PBB dengan merobek laporan Dewan HAM PBB di hadapan Sidang Umum, lalu membuangnya ke tempat sampah sebelum meninggalkan podium. Meski begitu, pada tahun berikutnya – 2022 – ia justru diangkat menjadi wakil presiden Majelis Umum PBB.”

“Pemerintahan AS dan sekutu baratnya (bahkan hingga detik ini) selalu memperlakukan Israel sebagai negara yang berada di atas hukum; mereka memberikan perlindungan yang diperlukan untuk mempertahankan dan memperpanjang pendudukan serta menindas rakyat Palestina, juga memungkinkan “Israel” untuk memanfaatkan situasi tersebut guna merampas lebih banyak tanah Palestina serta melakukan Yudaisasi terhadap tempat-tempat suci mereka. Meskipun PBB telah mengeluarkan lebih dari 900 resolusi selama 75 tahun terakhir yang mendukung rakyat Palestina, “Israel” menolak mematuhi satu pun dari resolusi tersebut, sementara hak veto AS selalu hadir di Dewan Keamanan PBB untuk mencegah kecaman terhadap kebijakan dan pelanggaran “Israel”. Karena itu, AS dan negara-negara Barat lainnya dapat dianggap bersekongkol dan menjadi mitra pendudukan Israel dalam kejahatannya serta dalam penderitaan berkepanjangan rakyat Palestina.”

“Mengenai “proses penyelesaian damai”, meskipun Perjanjian Oslo yang ditandatangani pada tahun 1993 dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menyatakan pembentukan negara Palestina merdeka di Tepi Barat dan Jalur Gaza, “Israel” secara sistematis menghancurkan setiap kemungkinan berdirinya negara Palestina melalui kampanye besar-besaran pembangunan permukiman dan Yudaisasi tanah-tanah Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem yang diduduki. Para pendukung proses perdamaian setelah 30 tahun menyadari bahwa mereka telah mencapai jalan buntu dan bahwa proses tersebut membawa hasil yang katastrofik bagi rakyat Palestina. Pejabat Israel telah beberapa kali menegaskan penolakan mutlak mereka terhadap pembentukan negara Palestina. Hanya sebulan sebelum Operasi Al-Aqsa Flood, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mempresentasikan peta “Timur Tengah Baru” yang menggambarkan “Israel” membentang dari Sungai Yordan hingga Laut Mediterania, mencakup Tepi Barat dan Gaza. Dunia internasional, termasuk para pemimpin di podium Sidang Umum PBB, diam terhadap pidatonya yang penuh kesombongan dan pengabaian terhadap hak-hak rakyat Palestina.”

Bahkan ketika dalam waktu satu bulan ini (September 2025) sejumlah negara Eropa, Kanada, Australia menyatakan dengan resmi pengakuan Negara Palestina. Tetapi tanpa ada tindakan konkrit menghentikan genosida di Palestina. Hampir setiap hari bombardir dan pembunuhan warga masih terus berlangsung.

Menurut Yanis Varoufakis, Professor of Economics at the University of Athens, mengatakan pemerintah Barat — Inggris, Prancis, Kanada, dan Australia —terlambat, secara resmi mengakui keberadaan negara Palestina. Andai saja mereka melakukannya beberapa dekade lalu, mungkin proyek pembersihan etnis Israel terhadap suatu bangsa, yang keberadaannya tidak pernah diakui Israel hingga kini, bisa dihentikan. Mungkin pula ia tidak akan berubah menjadi genosida yang kini tengah berlangsung dengan kekejaman tak terlukiskan di depan mata kita.14

Bagi Yanis, yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan Pemerintahan Yunani, mungkin itu sesuatu yang baik. Namun, ia mengingatkan, jangan keliru. K. Starmer, Emmanuel Macron, Mark Carney di Kanada, dan Anthony Albanese di Australia tidak melakukannya untuk sungguh-sungguh mewujudkan Palestina sebagai negara berdaulat bagi rakyat yang sudah lama dijatuhi hukuman mati oleh Israel. Mereka hanya ingin menutupi fakta bahwa mereka tidak melakukan apa pun untuk menghentikan genosida dan tidak berbuat apa pun agar Palestina benar-benar berdiri.

Singkatnya, setelah berdekade-dekade menjadi bagian dari masalah, pemerintah-pemerintah ini kini berlomba-lomba melakukan sebuah tindakan simbolis — pengakuan di atas kertas — tanpa sedikit pun mengarah pada terwujudnya negara Palestina yang nyata. Maka janganlah kita bertepuk tangan. Jangan tertipu. Ini bukanlah kebangkitan etika. Ini hanyalah pengelolaan genosida secara kalkulatif, sebuah kemunafikan yang dipoles begitu rapi, bukan untuk mengakhiri penderitaan di Gaza, melainkan untuk membersihkan citra mereka dari keterlibatan dalam kejahatan itu.

Di satu sisi kita menyaksikan panggung besar diplomasi kekuasaan: konferensi pers, pernyataan resmi, pengakuan negara yang hanya ada di atas kertas. Namun di lapangan, fondasi negara itu — rakyat dan institusi mereka — sedang dihancurkan sistematis. Pemerintah-pemerintah Barat ini ingin kita teralihkan oleh apa yang tampak sebagai sikap berani, sementara kenyataannya mereka tetap menjadi kaki tangan pembersihan etnis, kejahatan perang, dan genosida.

Mengapa baru sekarang? Mengapa setelah puluhan ribu jiwa melayang, setelah sekolah dan rumah sakit rata dengan tanah, setelah ribuan anak yang terluka harus bertahan hidup sendirian tanpa keluarga yang telah terkubur di bawah reruntuhan? Jawabannya sederhana: karena kemarahan publik, termasuk di negara mereka sendiri, telah mencapai titik didih yang tak lagi bisa dibendung oleh propaganda pro-Israel. Maka pengakuan Palestina dijadikan katup pelepas tekanan, demi menyelamatkan legitimasi Israel, sembari memastikan bahwa Israel tetap didukung untuk menggagalkan setiap langkah menuju negara Palestina yang layak.

Ironisnya, mereka mengakui Palestina sambil bersekongkol dengan para pemimpin Israel untuk memastikan negara itu tak pernah lahir. Bagaimana caranya? Dengan menolak mengambil satu-satunya langkah yang terbukti dalam sejarah mampu mengakhiri penindasan: boikot, divestasi, dan sanksi (BDS).

Saat para pemimpin Barat memainkan sandiwara diplomatik, ratusan orang kini berlayar di Laut Tengah bersama “Global Sumud Flotilla” — sebuah armada berisi guru, jurnalis, aktivis, pemimpi, dan anggota parlemen. Mereka membawa komitmen mayoritas global untuk menghentikan pengepungan Israel atas Gaza, untuk memastikan genosida terencana itu tidak berlangsung atas nama kita.

Israel telah menculik dan menghadang kapal-kapal itu. Tindakan itu dinilai sebagai pelanggaran hukum internasional paling mendasar. Propaganda Israel menyebut para pejuang di flotilla itu memasuki zona perang, padahal kenyataannya mereka menuju pantai sebuah wilayah yang secara ilegal diduduki Israel — fakta yang ditegaskan oleh Mahkamah Internasional pada Juni 2024, yang memerintahkan Israel angkat kaki.

Maka pertanyaannya sederhana, sebut Yanis: bila benar para pemimpin Barat itu ingin menghentikan genosida, mengapa mereka hanya mengeluarkan pernyataan? Mengapa tidak mengirim kapal perang untuk melindungi flotilla? Mengapa tidak memberlakukan BDS, sanksi, atau embargo senjata? Jawabannya jelas: pengakuan itu hanya sebuah gestur kosong. Solidaritas sejati membutuhkan keberanian untuk melawan industri senjata dan kekuatan ekonomi yang menopang politik mereka.

Profesor Yanis yang aktifis ini berpandangan bahwa terdapat jurang yang menganga antara kata-kata dan tindakan pemerintah Barat — inti dari kemunafikan. Mereka memberi secarik kertas bernama pengakuan negara dengan satu tangan, sementara dengan tangan lain terus mendanai, mempersenjatai, dan melindungi Israel di arena diplomatik.

Yanis mengutip sebuah monumen di Canberra, ibu kota Australia, yang memuat kutipan dari putusan penting Mahkamah Tinggi Australia dalam kasus Mabo. Kalimat itu berbunyi: “Hukum umum negara ini akan melanggengkan ketidakadilan jika terus berkeras menganggap penduduk asli tidak memiliki hak atas tanah.” Kata-kata yang indah, sebuah revolusi hukum. Namun apa yang terjadi setelahnya? Hak diakui secara formal, tapi struktur kekuasaan, ketidaksetaraan sistemik, dan perampasan ekonomi tetap utuh. Revolusi hukum itu berubah menjadi tameng agar ketidakadilan tetap bertahan.

Itulah buku pedoman kolonialis: mengakui hak dalam teori, agar tidak perlu mewujudkannya dalam praktik. Inilah yang kini ditawarkan kepada Palestina oleh Inggris, Prancis, Kanada, Australia, dan lainnya. Sebuah negara di atas peta imajiner, sementara apartheid ditegakkan setiap hari dengan bom, peluru, dan pos pemeriksaan.

Kunci menuju kebebasan, menurutnya, bukan sekadar pengakuan, melainkan BDS. Tujuannya jelas: hak politik yang setara bagi semua orang dari Sungai Yordan hingga Laut Tengah. Dulu pengakuan mungkin punya arti pada masa Oslo, tapi sekarang, tanpa proses perdamaian apa pun, ia hanya simbol kosong. Lebih buruk, ia jadi permen penenang.

Dengan lantang Yanis mengatakan bahwa “Kita harus memahami kebenaran mendasar: tidak akan ada kedamaian, tidak akan ada keamanan bagi siapa pun — baik Israel maupun Palestina — selama apartheid terus berlangsung. Kekerasan penjajah melahirkan perlawanan, dan kekerasan yang lahir dari perlawanan itu kemudian dipakai untuk membenarkan kekerasan negara yang lebih besar. Siklus keji ini memang dirancang oleh mereka yang berkuasa.”

Maka ketika para pemimpin Barat memamerkan pengakuan Palestina sebagai langkah progresif, tanyakan satu hal: di mana sanksi? Di mana embargo senjata? Di mana perlindungan bagi flotilla? Hingga mereka menjawab dengan tindakan nyata, kata-kata mereka bukan hanya hampa, tapi senjata — minyak pelumas bagi mesin genosida. Pengakuan mereka adalah upaya putus asa untuk menyelamatkan sistem penindasan yang retak, bukan untuk mengakhirinya. Tugas kita jelas: memperkuat seruan BDS, mendukung flotilla, dan menuntut bukan sekadar kata-kata di atas kertas, melainkan keadilan di darat, laut, dan udara.

Rakyat Palestina tidak membutuhkan pengakuan munafik mereka. Yang dibutuhkan adalah kebebasan. Dan kebebasan hanya akan datang ketika biaya penindasan menjadi terlalu mahal bagi si penindas untuk terus melanjutkannya.

Lalu datanglah kembali Peace Plan dari Trump, dari penguasa negara yang tak pernah berhenti berperang. Padahal perjanjian-perjanjian damai dan gencatan senajata sebelumnya juga tidak pernah dipautihi zionis dan sekutunya. Sehingga kehadiran rancangan baru perdamaian hanyalah cara untuk melegalkan penjajahan.

Rencana Damai (Peace Plan ) tersebut juga memuat ketentuan yang secara tegas telah didefinisikan oleh Hamas sebagai “garis merah,” yaitu tuntutan untuk mencabut hak rakyat Palestina melakukan perlawanan bersenjata terhadap pendudukan Israel. Dokumen itu menyatakan: “Seluruh infrastruktur militer, teror, dan ofensif, termasuk terowongan serta fasilitas produksi senjata, akan dihancurkan dan tidak akan dibangun kembali. Akan ada proses demiliterisasi Gaza di bawah pengawasan pemantau independen, yang mencakup penempatan senjata secara permanen di luar penggunaan melalui proses penonaktifan yang disepakati, serta didukung oleh program pembelian kembali dan reintegrasi yang didanai secara internasional, semuanya diverifikasi oleh pemantau independen.”15

Pejabat Hamas, Mardawi, mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Israel sedang melakukan kampanye propaganda untuk mengubah persepsi hak rakyat Palestina dalam membela diri menjadi dalih bagi perang genosida Israel. “Menyita senjata-senjata ini tanpa arah yang jelas, tanpa peta jalan, tanpa langkah-langkah yang mengarah pada pembentukan negara Palestina yang diakui dunia, adalah upaya untuk mengubur konsensus internasional—kecuali Amerika dan Israel yang membangkang—tentang pengakuan hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara mereka,” ujarnya kepada Al Jazeera. “Momentum diplomatik dan politik internasional ini—terutama dari Eropa, yang dulu mendukung, membela, dan memberikan berbagai bentuk bantuan kepada negara pendudukan—pengakuan dan pergeseran arah menuju penegasan hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara di tanah air mereka kini sedang diganggu dan dilemahkan.”

Rencana Damai ini pada dasarnya adalah cara penjajah memaksa yang dijajah untuk menyerahkan diri tanpa syarat–sesuatu yang harus dilawan. Perjuangan Palestina, hanya ada satu kata: LAWAN.

David Hearst, Editor-in-Chief of Middle East Eye menyebut Peace Plan adalah penghianatan.

“Pengkhianatan” mungkin kata yang lebih tepat. Sebuah pengkhianatan yang terjadi di tengah berlangsungnya genosida, yang kini diberi lampu hijau kepada Netanyahu untuk melanjutkannya. Qatar murka karena dikeluarkan dari peran mediasi, sementara Trump menolak menunda pengumuman. Mesir pun marah karena peran Otoritas Palestina diturunkan dan pasukan Israel tetap ditempatkan di Rafah serta di sepanjang perbatasan Sinai.

Namun, nama negara-negara itu masih tercantum dalam pernyataan dukungan rencana tersebut, tidak ada yang menarik diri. Bahkan, kini mereka justru menekan Hamas untuk menandatanganinya.

Kata Hearst, bagi rakyat Gaza, perjanjian ini tidak membawa cahaya di ujung terowongan—hanya bentuk lain dari pendudukan dan pengepungan. Tepat di saat opini dunia berbalik melawan Israel dan semakin banyak negara mengakui Palestina, para pemimpin Arab dan Muslim menandatangani kesepakatan yang memastikan tidak akan pernah lahir sebuah negara Palestina yang layak dari puing-puing kehancuran.

Rencana gencatan senjata ini bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Israel tidak akan pernah meninggalkan Koridor Philadelphia dekat Rafah dan Sinai, kecuali jika yakin Hamas telah sepenuhnya dilucuti. Netanyahu secara terbuka menyatakan menentang negara Palestina. Trump pun mengulanginya. Perjanjian itu hanya menyebutkan “dialog” samar tentang koeksistensi damai dan makmur, serta mengakui penentuan nasib sendiri rakyat Palestina hanya sebagai aspirasi—itu pun bergantung pada pembangunan kembali Gaza dan reformasi Otoritas Palestina, dengan Israel sebagai penentu.

Pengkhianatan ini bukanlah hal baru, sebut Hearst. Tony Blair, mantan perdana menteri Inggris yang terkenal mendukung Israel dan menentang Hamas, kembali muncul dalam proses ini. Sejak 2006, ketika ia berpihak pada George Bush untuk memboikot Hamas setelah kemenangan pemilu, Blair berperan sentral dalam mengecualikan kepemimpinan Palestina dan memperdalam pengepungan. Sejarawan Israel Avi Shlaim pernah menulis bahwa kegagalan Blair membela kemerdekaan Palestina justru membuatnya dicintai oleh Israel. Kata-kata itu tetap benar hingga kini.

Pilihan bagi Hamas sangat suram: menyerahkan sandera tanpa jaminan perang akan berakhir, atau menolak dan melanjutkan perang dengan dukungan penuh AS. Para pemimpin Arab dan Muslim—Saudi, UEA, Yordania, Mesir, Turki, dan Qatar—telah menyerah, sekali lagi mengkhianati Palestina. Mereka sudah diperingatkan agar tidak menaruh harapan pada Trump dan sekutunya yang Zionis religius, tetapi tetap saja terjebak.

Menurut Soumaya Ghannoushi, Middle East Analyst pada Middle East Eye (MEE), rencana gencatan senjata yang mengecualikan pihak yang dijajah bukanlah rencana damai. Itu adalah diktat kolonial, bahasa mandat dan perwalian yang dihidupkan kembali untuk abad ke-21. Dalam catatannya, kesombongan yang sama yang pernah menjanjikan rumah dan desa Palestina tanpa persetujuan mereka dalam Deklarasi Balfour 1917. Dulu dari London, kini dari Washington: mandat, protektorat, perwalian—semua eufemisme imperium yang didaur ulang untuk menolak sebuah bangsa dari suaranya.

Namun inilah kebenaran: Palestina tidak bisa dihapus. Gaza tidak bisa dinegosiasikan hilang. Ia hidup dalam nurani dunia—dan nurani itu sedang bangkit. Trump dan Netanyahu bisa menyusun sebanyak apa pun rencana, tetapi di luar ruang konferensi mereka, dunia sedang berubah. Jutaan orang turun ke jalan. Boikot semakin dalam. Opini publik berbalik. Gelombang sedang naik, dan tak ada kesepakatan di atas kertas yang bisa menghentikannya.

“Palestina telah menjadi nurani dunia—dan itu tidak bisa dinegosiasikan,” pungkas Soumaya.

Cirebon, 7 Oktober 2025

1 Reuters, 9 Oktober 2023; Laporan Al Jazeera, 9 Oktober 2023. Reuters, “Israel Defense Minister says complete siege on Gaza,” 9 Okt 2023. Al Jazeera, “Israel’s Defense Minister Gallant calls Palestinians ‘human animals’,” 9 Okt 2023.

2 Annalee Newitz, Stories Are Weapons: Psychological Warfare and the American Mind (New York: W. W. Norton & Company, 2024), hlm xvii.

3 Peter Pomerantsev, This Is Not Propaganda: Adventures in the War Against Reality (New York: PublicAffairs, 2019).

4 Center for Strategic and International Studies (CSIS). (2024). Gaza Through Whose Lens? — analisis tentang peran media sosial sebagai medan komunikasi dalam konflik Palestina–Israel

5 Chatham House. (2024). Information Wars and the Gaza Conflict — laporan tentang bagaimana TikTok, X, dan Instagram menjadi ruang pertempuran narasi

6 Politico. (2025, Oct 6). Trump, Vance Return to TikTok After Monthslong Hiatus — membahas negosiasi dan ketegangan politik seputar kepemilikan TikTok di AS

7 The Guardian. (2017). Larry Ellison Donates Millions to Friends of the IDF — laporan tentang kontribusi besar pendiri Oracle pada organisasi pendukung militer Israel

8 Responsible Statecraft. (2025). Israel Wins TikTok: What the Oracle Deal Means for Information Control

9 Reuters Institute (2024); Al Jazeera Media Institute (2024); Jacobin Magazine (2025) — studi-studi tentang bias framing dalam pemberitaan Gaza di media Barat

10 CSIS (2024). Digital Witnessing in Gaza — menjelaskan bagaimana konten warga di TikTok menjadi sumber utama dokumentasi lapangan.

11 Chatham House (2025). TikTok Transfer Raises Worrying Questions for Allies — analisis geopolitik terkait kepemilikan media sosial dan implikasi demokrasi informasi.

12 HAMAS Media Office. Our Narrative…Operation Al-Aqsa Flood, 2023.

Sebuah pengingat bagi dunia: siapa sebenarnya Hamas?

1. Gerakan Perlawanan Islam “Hamas” adalah gerakan pembebasan nasional dan perlawanan Islam Palestina. Tujuannya adalah membebaskan Palestina dan menghadapi proyek Zionis. Rujukan nilai-nilainya adalah Islam, yang menentukan prinsip, tujuan, dan cara perjuangannya. Hamas menolak penganiayaan terhadap siapa pun atau perampasan hak-haknya atas dasar kebangsaan, agama, atau sekte apa pun.

2. Hamas menegaskan bahwa konfliknya adalah dengan proyek Zionis, bukan dengan orang Yahudi karena agama mereka. Hamas tidak berperang melawan orang Yahudi karena mereka Yahudi, tetapi melawan kaum Zionis yang menduduki Palestina. Namun, kaum Zionis secara konsisten menyamakan Yudaisme dan orang Yahudi dengan proyek kolonial dan entitas ilegal mereka sendiri.

3. Rakyat Palestina selalu berdiri menentang penindasan, ketidakadilan, dan pembantaian terhadap warga sipil, siapa pun pelakunya. Berdasarkan nilai-nilai agama dan moral, kami secara tegas menolak apa yang dialami orang Yahudi oleh Jerman Nazi. Di sini kami mengingatkan bahwa masalah Yahudi pada dasarnya adalah masalah Eropa, sementara lingkungan Arab dan Islam sepanjang sejarah justru menjadi tempat perlindungan yang aman bagi orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain dari berbagai keyakinan dan etnisitas. Dunia Arab dan Islam merupakan contoh hidup bagi koeksistensi, interaksi budaya, dan kebebasan beragama. Konflik yang terjadi saat ini disebabkan oleh perilaku agresif Zionis dan aliansinya dengan kekuatan kolonial Barat; oleh karena itu, kami menolak eksploitasi penderitaan orang Yahudi di Eropa untuk membenarkan penindasan terhadap rakyat kami di Palestina.

4. Gerakan Hamas, menurut hukum dan norma internasional, adalah gerakan pembebasan nasional yang memiliki tujuan dan misi yang jelas. Legitimasi Hamas untuk melawan pendudukan bersumber dari hak rakyat Palestina untuk membela diri, membebaskan tanah airnya, dan menentukan nasib sendiri. Hamas selalu berupaya membatasi perjuangan dan perlawanan bersenjatanya hanya terhadap pendudukan Israel di wilayah Palestina yang diduduki; namun, pendudukan Israel tidak mematuhi hal itu dan telah melakukan pembantaian serta pembunuhan terhadap rakyat Palestina bahkan di luar wilayah Palestina.

5. Kami menegaskan bahwa perlawanan terhadap pendudukan dengan segala cara, termasuk perlawanan bersenjata, adalah hak yang sah menurut semua norma, agama, hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan Pertama, serta resolusi-resolusi PBB terkait. Misalnya, Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 3236 yang diadopsi pada Sidang Umum ke-29 tanggal 22 November 1974, yang menegaskan hak-hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina di Palestina, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak untuk kembali ke “rumah dan properti mereka dari mana mereka diusir, dipindahkan, dan dicabut haknya.”

6. Rakyat Palestina yang teguh dan perlawanan mereka sedang mengobarkan pertempuran heroik untuk mempertahankan tanah dan hak-hak nasional mereka melawan pendudukan kolonial terpanjang dan paling brutal dalam sejarah modern. Rakyat Palestina menghadapi agresi Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang melakukan pembantaian mengerikan terhadap warga sipil Palestina, sebagian besar di antaranya adalah anak-anak dan perempuan. Selama agresi di Gaza, pendudukan Israel telah melarang rakyat kami mendapatkan makanan, air, obat-obatan, dan bahan bakar — dengan kata lain, mencabut mereka dari semua sarana kehidupan. Sementara itu, pesawat tempur Israel secara brutal menghantam infrastruktur dan fasilitas publik Gaza, termasuk sekolah, universitas, masjid, gereja, dan rumah sakit, sebagai bentuk pembersihan etnis yang jelas dengan tujuan mengusir rakyat Palestina dari Gaza. Namun, para pendukung pendudukan Israel tidak melakukan apa pun selain membiarkan genosida terhadap rakyat kami terus berlanjut.

7. Penggunaan dalih “pembelaan diri” oleh pendudukan Israel untuk membenarkan penindasan terhadap rakyat Palestina adalah kebohongan, penipuan, dan pembalikan fakta. Entitas Israel tidak memiliki hak untuk membela kejahatan dan pendudukannya, tetapi justru rakyat Palestina yang memiliki hak untuk memaksa penjajah mengakhiri pendudukannya. Pada tahun 2004, Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan pendapat penasihat dalam kasus “Konsekuensi Hukum dari Pembangunan Tembok di Wilayah Palestina yang Diduduki”, yang menyatakan bahwa “Israel” — kekuatan pendudukan yang brutal — tidak dapat mengklaim hak pembelaan diri untuk membangun tembok semacam itu di wilayah Palestina. Selain itu, menurut hukum internasional, Gaza masih merupakan wilayah yang diduduki; dengan demikian, dalih agresi terhadap Gaza tidak memiliki dasar hukum maupun kapasitas legal, serta tidak memiliki substansi dari konsep pembelaan diri itu sendiri.

13 Marginalia Subversiva dan ditulis oleh Ember leGaïe. The Zionist Genocide Against Palestinians

Began in the 1880s—Not in 1947, and Not in 2023: A Long-Standing Genocide

14 Lengkapnya bisa disimak pada tautan youtube ini: https://youtu.be/FHLbVXg9OrU?si=NBCP8Zwr7pRjRJ3p

15 Jeremy Scahill and Jawa Ahmad, “Trump’s 20-Point Gaza Plan: A Rubber Stamp of Legitimacy on Israel’s Subjugation of Palestine,” Drop Site News, September 30, 2024. Dalam laporan tersebut, para penulis menyoroti pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah pidato Donald Trump di Gedung Putih, di mana Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan pernah menarik diri dari Gaza dan akan melanjutkan tindakan genosida jika Hamas tidak melucuti senjatanya.