Sustainability 17A #64

Merawat Alam dari Meja Belajar

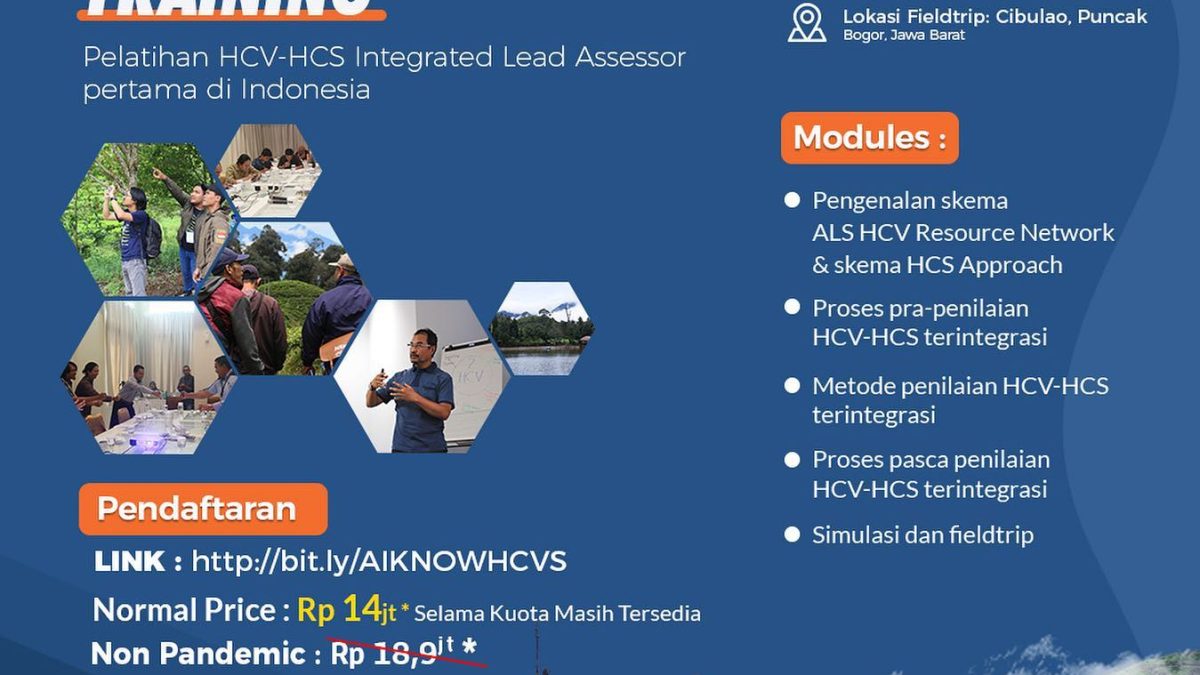

HCV-HCS Integrated training 1

Dwi R. Muhtaman,

Sustainability Partner

“Far more species live in tropical rainforests

than in any other land habitat.

These fantastically diverse forests are lush and dense,

with towering trees covered in vines and creepers.”

Explanatorium of Nature:

Where the Wonders of the World are Revealed.

Dorling Kindersley

Mengenal Dunia HCV-HCS

Bayangkan sebuah perahu kecil melintasi sungai yang berliku: di tiap tikungan kita menemukan cerita — pohon-pohon perkasa dengan liana bergelayutan manja, rumah burung yang terselip diantara rimbun dedaunan, melintas kilatan burung raja udang, jejak keluarga nelayan, pohon yang menjulang seperti menara penjaga, jeram yang bergemuruh menari-nari. Hari ini kita semua naik perahu yang sama: sebuah perahu ilmu, menyusuri sungai high conservation value dan high carbon stock — demi menjaga apa yang berharga, dan demi mendinginkan bumi yang semakin panas.

Seperti kata Albert Einstein:

“Look deep into nature, and then you will understand everything better.” Kita belajar dari alam bukan hanya untuk mengenalnya, tapi untuk mengenali diri kita sendiri.

Ketika AiKnow mengundang kita berkumpul, bukan sekadar untuk berbagi slide dan jargon. Kita berkumpul untuk membaca peta kehidupan — peta yang menandai area yang harus kita lindungi, yang menandai paru-paru alam dan akar—akar budaya masyarakat sekitar. Seperti kata pepatah: menjaga hutan bukan hanya soal pohon; itu soal menjaga cerita, mata pencaharian, dan masa depan anak-cucu kita.

Seperti kata Rachel Carson, pelopor gerakan lingkungan:

“The more clearly we can focus our attention on the wonders and realities of the universe about us, the less taste we shall have for destruction.” Makin dekat kita bisa mengagumi alam semesta ini maka itu akan mendorong kita untuk sama sekali tidak berselera untuk merusaknya. Kecantikan, keindahan itu untuk dinikmati.

Dunia saat ini menghadapi krisis lingkungan yang kompleks, mulai dari deforestasi hingga perubahan iklim. Sebagai konsultan High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS), Remark Asia berada di garis depan dalam membantu perusahaan dan pemerintah mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Di suatu pagi yang berkabut di pedalaman Kalimantan, seorang peneliti yang datang dari jauh berdiri di tepi hutan yang lebat. Ia memegang peta yang penuh dengan garis-garis berwarna—merah untuk area yang harus dilindungi, hijau untuk yang bisa dikelola. Itulah peta High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS), dua konsep yang mungkin akan menjadi benteng terakhir mencegah laju derasnya kerusakan lingkungan.2

Cerita HCV-HCS bermula di tahun 1990-an, ketika dunia mulai sadar bahwa pembalakan liar dan alih fungsi hutan mengancam keberlangsungan bumi. Forest Stewardship Council (FSC), sebuah lembaga sertifikasi kehutanan global, adalah yang pertama kali memperkenalkan konsep HCV—nilai-nilai konservasi tinggi yang harus dijaga. Tak lama setelahnya, industri kelapa sawit mengadopsinya melalui Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).3

Tapi masalah belum selesai. Di tahun 2010-an, kebakaran hutan dan kabut asap menjadi bencana tahunan di Indonesia. Dunia pun menuding: sawit dan bubur kertas adalah biang keladinya. Maka lahirlah konsep HCS, sebuah pendekatan yang tak hanya melihat keanekaragaman hayati, tetapi juga cadangan karbon di dalam hutan. Gambut, misalnya, yang selama ini dianggap “tanah tak berguna”, ternyata menyimpan karbon 10 kali lebih banyak daripada hutan biasa.4

Di Indonesia, konsep HCV-HCS perlahan merambah ke dalam hukum. UU No. 32/2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup menjadi dasar pertama, diikuti oleh PP No. 57/2016 yang melarang drainase gambut.5 Bahkan di tingkat daerah, seperti Perda Kalimantan Tengah No. 5/2018, pemerintah mulai mewajibkan perusahaan untuk mengidentifikasi HCV sebelum membuka lahan.

Tapi jalan ini tak mulus. Di Riau, seorang kepala desa bercerita bagaimana izin perkebunan sawit tumpang tindih dengan tanah ulayat. “Mereka bilang ini tanah negara, tapi bagi kami, ini warisan leluhur,” katanya. Konflik seperti ini terjadi di mana-mana—antara perusahaan yang ingin berkembang, pemerintah yang butuh pendapatan, dan masyarakat yang ingin hidup harmonis dengan alam.

Bayangkan Anda seorang konsultan HCV-HCS yang ditugaskan menilai sebuah lahan di Sumatra. Di satu sisi, Anda menemukan orangutan yang hampir punah—sebuah HCV yang harus dilindungi. Di sisi lain, perusahaan mengeluh: “Kalau tak boleh buka lahan, bagaimana kami bisa berproduksi?”

Inilah dilema terbesar:

- Regulasi yang tumpang tindih, membuat perusahaan bingung harus patuh pada aturan pusat atau daerah.

- Ahli yang terbatas, sehingga banyak perusahaan kecil tak mampu melakukan kajian HCV-HCS.

- Tekanan ekonomi, di mana petani sawit kecil lebih memilih menjual tanahnya daripada memelihara hutan.

Tapi cerita ini bukan tanpa harapan. Di Jambi, sebuah perkebunan sawit bersertifikat RSPO berhasil mengurangi deforestasi sambil tetap menghasilkan. Mereka menggunakan drones dan satelit untuk memantau hutan, melibatkan masyarakat dalam pemetaan partisipatif, dan bahkan mendapat harga premium untuk produk mereka. Secara lanskap HCV/HCS akan bisa menggambarkan situasi tutupan lahan dan menentukan bagian-bagian yang perlu dilindungi.6

Lembaga seperti Remark Asia hadir sebagai jembatan—melatih perusahaan, membantu pemerintah menyusun regulasi, dan mengedukasi masyarakat. Dengan pendekatan HCV-HCS Integrated, mereka membuktikan bahwa pembangunan dan konservasi bisa berjalan beriringan.

Pada 2030, Indonesia telah berjanji mengembalikan 14 juta hektar lahan kritis. HCV-HCS bukan lagi sekadar konsep, tapi sebuah gerakan. Setiap kali kita memilih produk berlabel RSPO atau FSC, kita ikut menulis cerita baru—di mana hutan tetap bernyawa, dan manusia belajar hidup sebagai bagian dari alam, bukan penguasanya.

Dan di suatu pagi di masa depan, mungkin kabut di Kalimantan akan tetap ada—tapi kali ini, kabut itu hanya berasal dari embun, bukan asap kebakaran.

Setidaknya terdapat lima tantangan lingkungan terbesar abad ke-21 yang relevan dengan pendekatan HCV-HCS Integrated, serta bagaimana keahlian kita dapat memberikan solusi berbasis sains dan praktik terbaik.

Pertama adalah deforestasi & hilangnya keanekaragaman hayati. Data menunjukkan 10 juta hektar hutan hilang per tahun (FAO, 2022), terutama di Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia).7 Dan itu menyebabkan 55% spesies terancam punah akibat alih fungsi lahan (IPBES, 2019). Perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan pembalakan liar dianggap sebagai penyebab utama kehilangan keanekaragaman hayati tersebut. HCV-HCS sebagai tool, ia membantu identifikasi HCV Area: Menilai kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi untuk dilindungi. Memetakan HCS: Memastikan lahan berkarbon tinggi tidak dibuka untuk perkebunan. Studi kasus RSPO di Kalimantan menunjukkan pengurangan deforestasi 32% di area HCV-HCS (Journal of Sustainable Forestry, 2021).8

Kedua, perubahan iklim & emisi karbon dari alih fungsi lahan. Deforestasi menyumbang 12% emisi global (WRI, 2023).9 Gambut Indonesia menyimpan 57 miliar ton karbon, tetapi kebakaran melepaskan 1,5 Gt CO₂/tahun (CIFOR, 2020).10 Implementasi konsep HCV-HCS telah membantu Konservasi lahan gambut (HCS): Mencegah drainase gambut yang memicu kebakaran. Restorasi ekosistem: Mengembalikan fungsi karbon hutan yang terdegradasi. Misalnya APP (Asia Pulp & Paper) berhasil menurunkan emisi 28% dengan pendekatan HCS (Environmental Research Letters, 2022).

Ketiga, konflik lahan & hak masyarakat adat. Setiap tahun urusan konflik agraria ini nampaknya makin runyam. Pada tahun 2023, 40% konflik agraria di Indonesia terkait perkebunan (KPA, 2023).11 Sementara itu masyarakat adat yang diakui dalam wilayah adatnya mengelola 80% keanekaragaman hayati dunia, tetapi hak mereka sering diabaikan (UNDRIP, 2007). Dalam konteks HCV-HCS, solusi yang ditawarkan adalah menerapkan konsep Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dalam setiap aktifitas yang akan berdampak pada masyarakat adat: Memastikan masyarakat adat dilibatkan dalam keputusan tata guna lahan.12 Melakukan pemetaan partisipatif: Mengidentifikasi HCV yang penting bagi komunitas lokal. Contoh Sukses: Wilayah Kelola Masyarakat (WKM) di Sumatra mengurangi konflik hingga 60% (Land Use Policy, 2021).

Keempat, degradasi lahan & ketahanan pangan. Sekitar 25% lahan pertanian global terdegradasi (UNCCD, 2022).13 Perkebunan monokultur sawit mengurangi kesuburan tanah dalam 10–15 tahun (Soil Science Journal, 2021). Meskipun keuntungan finansial bagi masyarakat juga meningkat dengan komoditi sawit. Keanekaragaman hayati juga lebih baik.14 Namun demikian konsep HCV-HCS bisa memberi solusi atas persoalan itu.

Agroforestri berbasis HCV: Mengintegrasikan tanaman bernilai konservasi dengan pertanian. Lanskap berkelanjutan: Mempertahankan koridor satwa dan sumber air.

Program “Sawit Lestari” di Riau meningkatkan produktivitas tanpa perluasan lahan (ICRAF, 2022).15 HCV-HCS sebagai tool untuk merawat dan meningkatkan fungsi-fungsi konservasi tinggi terbukti bisa bekerja dengan baik.

Kelima, tekanan global & permintaan komoditas berkelanjutan. UE Deforestation Regulation (2023): Larang impor produk terkait deforestasi.16 Regulasi ini meskipun banyak kritik tetapi juga akan membatasi produk-produk yang dianggap berpotensi atau telah mengancam keberadaan hutan. Karena itu dengan berbagai koreksi kebijakan dan insentif pada sustainability maka permintaan minyak sawit berkelanjutan meningkat 300% sejak 2015 (RSPO Market Report, 2023). Sertifikasi & due diligence: Memastikan rantai pasar bebas deforestasi. Pendekatan lanskap: Kolaborasi multi-stakeholder untuk tata kelola berkelanjutan. Inilah pendekatan yang telah dilakukan oleh perusahaan seperti Unilever & Nestlé mencapai 100% RSPO-certified supply chains (CDP, 2023).17

Capaian

Secara nyata, upaya penilaian HCV/HCS telah bergerak jauh. Hingga periode terakhir yang dilaporkan, lebih dari 2,7 juta hektare telah dinilai dalam rangka identifikasi HCV/HCS—sebuah jejak kerja yang tak kecil, tanda bahwa banyak pihak mulai merespon panggilan konservasi ini.

Bukan hanya angka: sertifikasi dan standar seperti RSPO juga melaporkan hasil konservasi konkret — ratusan ribu hektar yang berperan sebagai kawasan terlindungi, dan program remediasi untuk area yang perlu dipulihkan. Ini bukti bahwa kombinasi kebijakan, perusahaan, dan masyarakat bisa menghasilkan ruang hidup yang nyata bagi keanekaragaman hayati.

Di lapangan, setiap lokasi punya cerita sendiri. Misalnya beberapa penilaian HCV-HCSA di kawasan produksi besar menunjukkan luas kawasan konservasi puluhan ribu hektar, dengan tantangan tata kelola dan hak‐hak masyarakat yang mesti direspon secara hati-hati dan inklusif.

Di tingkat kebijakan, pemerintah Indonesia terus menyesuaikan instrumen pengelolaan komoditas dan sertifikasi — termasuk upaya penguatan ISPO dan harmonisasi standar agar praktik produksi semakin selaras dengan target deforestasi-free dan tata kelola karbon. Tekanan regulasi global (seperti EUDR) dan kebutuhan pasar menuntut perusahaan dan rantai pasok untuk lebih transparan dan proaktif mendukung penerapan HCV-HCS.

Namun perjalanan ini bukan tanpa rintangan. Ada dinamika: beberapa mekanisme kolaboratif menghadapi ujian, beberapa perusahaan menyusun ulang komitmennya, dan ada risiko kecilnya pelibatan petani kecil jika kebijakan dan implementasi tak ditempatkan pada konteks sosial yang adil. Itu mengingatkan kita bahwa teknik lapangan harus berpadu dengan kebijakan yang peka terhadap masyarakat.

Maka tugas kita di training ini jelas: belajar bersama cara menilai HCV dan HCS dengan ketelitian ilmiah, menyusun mitigasi yang adil bagi komunitas, dan merancang keputusan yang tidak hanya melindungi pohon, tetapi juga mata pencaharian dan hak-hak masyarakat setempat. Kita datang bukan sebagai hakim, melainkan sebagai pendamping — ilmuwan, praktisi, pelaku bisnis, dan penggagas kebijakan — yang ingin mewujudkan solusi nyata.

Seperti diingatkan oleh Chief Seattle, pemimpin Suku Duwamish, sebagai peringatan tentang harmoni manusia-alam pada abad ke-19 (1854), dan relevansinya kini diakui dalam gerakan lingkungan seperti Earth Charter.

“Man does not weave the web of life. He is merely a strand in it.

Whatever he does to the web, he does to himself.”

“Manusia tidak menenun jaring kehidupan. Ia hanyalah sehelai benang di dalamnya. Apa pun yang ia lakukan pada jaring itu, ia lakukan pada dirinya sendiri.”

Alam semesta atau ekosistem sebagai jaringan kompleks yang saling terhubung, jaring kehidupan. Manusia bukanlah “penguasa” alam, melainkan bagian kecil dari sistem yang lebih besar. Dan manusia tak lebih penting dari unsur lain (hewan, tumbuhan, udara, air). Hanya sehelai benang dalam rajutan kain yang luas. Karena itu sikap antroposentris (manusia sebagai pusat) adalah keliru. Sebab apa pun yang ia lakukan pada jaring itu akan memberi dampak yang baik atau buruk terhadap keseluruhan tatanan alam. Kerusakan alam (polusi, deforestasi) akan kembali menghancurkan manusia. Konsep karma ekologis—eksploitasi alam = bunuh diri perlahan.

Dalam konteks modern saat ini dimana lima tantangan isu lingkungan yang disebutkan di atas adalah contoh nyata dari “merusak jaring” dan menghadirkan bencana iklim dan kerusakan alam. Di era Antroposen (zaman dominasi manusia), kutipan ini mengingatkan: kita bisa punah seperti spesies lain jika terus merusak “jaring” itu.

Indigenous wisdom (kearifan lokal) seperti Prinsip Ubuntu: “Aku ada karena kita ada” perlu menjadi pedoman jalan kita dalam mengelola alam raya ini.

Dan izinkan saya menutup dengan potongan puisi W. S. Rendra, yang menurut saya adalah doa yang kita bawa hari ini:

“Bumi telah memberi segala yang ada padanya.

Jangan biarkan ia menjadi asing di mata kita,

sebelum kita menjadi asing di bumi ini.”

Akhir kata, saya ajak semua peserta untuk membuka ruang bertanya, berani salah, dan lebih berani lagi memperbaiki. Mari kita jadikan pertemuan ini tempat di mana data bertemu kemanusiaan, di mana teknik bertemu empati, dan di mana visi konservasi berubah menjadi langkah-langkah yang bisa dirasakan di tanah yang kita pijak.

Selamat bekerja, mari jadikan hari ini awal dari langkah-langkah yang lebih berani, lebih bijak, dan lebih penuh kasih untuk bumi dan seluruh kehidupan di dalamnya.

Selamat belajar dan berkarya — semoga hari ini membawa peta, kompas, dan cerita baru yang akan kita jaga bersama. Merawat alam dari meja belajar.

Bogor, 11 Agustus 2025

1 Tulisan ini adalah sebagai catatan tambahan dari sambutan CEO Remark Asia untuk membuka HCV-HCS Integrated training yang diselenggarakan oleh AiKnow by Remark Asia. HCV-HCS Integrated Training Batch 8 ini diselenggarakan pada 11-15 Agustus 2025 dan dihadiri oleh 14 peserta dari begaarn industri dan latar belakang.

2 Pirard, R. (2012). High Carbon Stock Forests: Historical Background and Future Challenges. Land Use Policy, 29(4), 918–921. Analisis evolusi konsep HCS dan tantangan implementasinya.

3 Definisi, Sejarah, & Peran HCV-HCS dalam Standar Sustainability

Definisi

- HCV (High Conservation Value): Kawasan dengan nilai konservasi tinggi, seperti keanekaragaman hayati, jasa ekosistem, atau budaya masyarakat adat.

- 6 Kategori HCV:

- Keanekaragaman hayati (spesies langka).

- Lanskap alami besar.

- Ekosistem langka/terancam.

- Jasa lingkungan (air, mitigasi banjir).

- Kebutuhan masyarakat lokal (sumber daya).

- Nilai budaya tradisional.

- 6 Kategori HCV:

- HCS (High Carbon Stock): Metode untuk mengidentifikasi hutan dengan cadangan karbon tinggi yang harus dilindungi untuk mitigasi iklim.

- Klasifikasi HCS:

- Hutan primer, hutan sekunder tua (>20 tahun).

- Lahan gambut (penyimpan karbon terbesar).

- Klasifikasi HCS:

- HCV-HCS Integrated: Pendekatan gabungan untuk melindungi baik nilai konservasi (HCV) maupun stok karbon (HCS) dalam pengelolaan lahan.

Sejarah & Peran dalam Standar Sustainability

- Awal 1990-an: Konsep HCV pertama kali dikembangkan oleh Forest Stewardship Council (FSC)untuk sertifikasi kayu berkelanjutan.

- 2000-an: RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) mengadopsi HCV untuk sawit.

- 2011: HCS Approach diperkenalkan oleh Greenpeace dan The Forest Trust (TFT) untuk mencegah deforestasi.

- 2017: Integrasi HCV-HCS menjadi standar di RSPO, FSC, dan ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil).

4 HCV Network. (2013). HCV Resource Network: A Decade of Conservation Impact. HCV Network. Laporan resmi tentang perkembangan konsep HCV sejak peluncuran HCVRN tahun 2003. LIhat juga pada Forest Stewardship Council (FSC). (1999). FSC Principles and Criteria for Forest Stewardship (Version 1.0). FSC International. Dokumen awal FSC yang memperkenalkan kriteria HCV dalam sertifikasi kehutanan (Prinsip 9). Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). (2007). RSPO Principles and Criteria for Sustainable Palm Oil Production. RSPO Secretariat. Standar pertama RSPO yang mengadopsi HCV untuk perkebunan sawit (Prinsip 4 & 7). The Forest Trust (TFT) & Greenpeace. (2011). The High Carbon Stock Approach: A Methodology for Deforestation-Free Commodities. TFT. Publikasi awal tentang metodologi HCS untuk mencegah deforestasi. High Carbon Stock Approach (HCSA) Steering Group. (2017). HCSA Convergence Agreement: Integrating HCV and HCS Approaches. HCSA. Kesepakatan integrasi HCV-HCS oleh RSPO, perusahaan, dan NGOs. RSPO. (2023). HCV-HCS Integrated Guidance for Oil Palm. RSPO.Panduan terbaru RSPO untuk pendekatan terintegrasi HCV-HCS. CIFOR. (2018). Peatland Conservation and HCS: Lessons from Southeast Asia. Center for International Forestry Research.Studi kasus penerapan HCS di lahan gambut Indonesia dan Malaysia.

5 World Wildlife Fund (WWF). (2015). From Concept to Practice: 10 Years of HCV Implementation. WWF International. Evaluasi penerapan HCV di sektor kehutanan dan pertanian.

6 Jarvis, A. et al. (2010). Assessment of High Conservation Values in Tropical Landscapes. Conservation Biology, 24(6), 1516–1525. Studi ilmiah tentang identifikasi HCV dalam lanskap tropis.

7 FAO. (2022). Global Forest Resources Assessment.

8 RSPO. (2021). Impact Report on HCV-HCS Implementation.

9 WRI. (2023). Climate Watch Data.

10 CIFOR. (2020). Tropical Peatland Restoration Report.

11 KPA. (2023). Annual Report on Agrarian Conflicts.

12 AMAN & FPP. (2020). Indigenous Land Rights and HCV.

13 UNCCD. (2022). Global Land Outlook.

14 Rosyani et al 2022 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 1111 012044

15 ICRAF. (2022). Agroforestry and HCV Integration.

16 EUDR. (2023). Regulation on Deforestation-Free Products.

17 RSPO. (2023). Global Market Impact Report.