Bisakah Memelihara Demokrasi dengan Kekerasan?

—Dwi R. Muhtaman—

Bogor, 26052019

#BincangBuku #24

Civility [from civil] . . . Freedom from barbarity; the state of being civilised . . . Politeness; complaisance; elegance of Behaviour . . . Rule of decency; practice of politeness . . .

-Samuel Johnson (1786)-

“A GREAT DEMOCRATIC REVOLUTION is going on amongst us,” kata Alexis de Tocqueville yang ditulisnya pada sebuah musim, tahun 1835, sebagai konsekwensi dari perang kemerdekaan Amerika Serikat dan Revolusi Perancis. Seperti banyak pengamat dan ilmuwan politik yang membawa cita-cita demokrasi modern, termasuk juga para ahli teori sosial Prancis menemukan banyak implikasi yang meresahkan dari hadirnya kemerdekaan dan Revolusi Perancis itu, jika dibiarkan, tanpa ada kritik. Namun dengan sejumlah kerumitan, dan juga kemunduran yang spektakuler, “Great Democratic Revolution” yang digambarkan Tocqueville berlanjut sepanjang abad kedua puluh dan kedua puluhsatu ini, kadang-kadang menyala dengan api yang mengganggu.” Demikian seperti dikutip oleh James Miller: “Can Democracy Work?” (2018).

Pada #BincangBuku #21 (Demokrasi, pada Akhirnya (Bisa) Tamat), saya menuliskan bahwa demokrasi kini dalam fasenya yang gamang. Sejumlah buku ditulis oleh para ilmuwan politik. Daron Acemoglu menulis Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty (2012), Steven Levitsky dan rekannya Daniel Ziblatt menulis “How Democracies Die” (2018), James Miller mengupas kembali sejarah demokrasi dan prospeknya dalam bukunya Can Democracy Work? A Short History of Radical Idea, from Ancient Athens to Our World (2018) atau juga Robert Kuttner yang dengan galau pula mempertanyakan keberlanjutan demokrasi: “Can Democracy Survive Global Capitalism?” (2018). Semua buku itu dan juga sederet buku tentang politik dan demokrasi lainnya mencerminkan adanya situasi demokrasi yang mencemaskan.

#BincangBuku #24 kali ini mengupas soal demokrasi dan kekerasan: Violence and Democracy, John Keane (2004). Ini adalah buku lama. Tetapi isinya masih sangat relevan. John Keane adalah Profesor Politik di University of Westminster. Lahir di Australia dan menempuh pendidikan di universitas-universitas Adelaide, Toronto, dan Cambridge, ia sering menjadi kontributor radio program dan surat kabar dan majalah di seluruh dunia. Di antara bukunya adalah The Media and Democracy (1991), yang telah diterjemahkan ke lebih dari duapuluh bahasa; pemenang hadiah biografi Tom Paine: A Political Life (1995); Civil Society: Old Images, New Visions (1998); a biography of power, Vaclav Havel: A Political Tragedy in Six Acts (1999); and Global Civil Society? (2003). Dia juga pernah dianugerahi Karl Deutsch Profesor Ilmu Politik di Wissenschaftszentrum Berlin dan seorang Fellow pada Think-tank berpengaruh yang berbasis di London, Institute for Public Policy Research. Dia juga menulis buku The Life and Death of Democracy (2009)—sebuah sejarah seabad demokrasi.

Apakah yang membedakan antara negara demokrasi dan diktator. Jawabnya barangkali sangat sederhana seperti dituangkan oleh Adam Michnik (1998): “As a rule, dictatorships guarantee safe streets and the terror of the doorbell. In democracy the streets may be unsafe after dark, but the most likely visitor in the early hours will be the milkman.” Dalam sistem pemerintahan yang diktator jalanan dijamin aman, kapanpun Anda menggunakannya, tetapi teror akan selalu menghampiri tiap pintu tempat Anda tinggal. Teror dimana-mana. Bagai bel pintu. Dalam demokrasi, jalanan mungkin tidak aman setelah gelap, tetapi toh pada dini hari sekalipun, pengantar susu bisa dengan bebas mengantar susu di depan rumah Anda tanpa ada perasaan teror. Ini mungkin berlebihan. Sejarah telah memberi nasihat kepada kita kebebasan mestinya lebih mudah diperoleh pada kondisi yang demokratis. Tetapi demokrasi seringkali berjalan dengan sejumlah gangguan. Salah satu “gangguan” demokrasi itu tentu saja penggunaan kekerasan (violence) dalam menjalankan dan menyalakan api demokrasi.

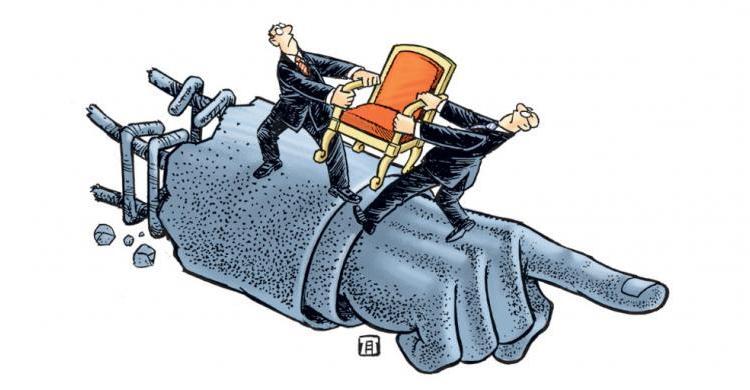

Buku Keane ini mengupas mendalam soal kaitan antara demokrasi dan kekerasan yang melibatkan gangguan fisik yang tidak diinginkan dengan tubuh orang lain. Sehingga mereka mengalami rasa sakit dan mental kesedihan dan, dalam kasus ekstrim, kematian. Kekerasan, dalam satu kata, adalah musuh terbesar demokrasi seperti yang kita kenal. Kekerasan adalah anatema (sesuatu yang tidak disukai, laknat) bagi semangat dan substansi demokrasi. Karena demokrasi, sebagai seperangkat institusi dan sebagai cara hidup, adalah sarana tanpa kekerasan untuk pembagian dan pemantauan publik yang setara atas kekuasaan di dalam dan di antara beragam komunitas dan hidup sesuai dengan berbagai macam moralitas. Tetapi kekerasan juga merupakan strategi penguasa untuk memenangkan kontestasi dalam sebuah pemilu (Nicholas Cheeseman and Brian Klaas: How to Rig an Election, 2018).

Dalam kondisi demokratis cara pengambilan keputusan tidak dimiliki atau digunakan secara pribadi dan untuk kepentingan pribadi. “I mean, for example, while in those (regimes) favoring democracies the people is sovereign, in those favoring oligarchies the few in opposition is (sovereign). We even assert that the regime of these is other. And in the same argument we shall speak about the others,” kata Aristoteles dalam sebuah pidatonya, seperti dikutip Delba Wintrop (Aristotle Democracy and Political Science, 2018). Kepentingan warga negara secara kolektif adalah tujuan utama dalam demokrasi.

Keane menyebutkan bahwa memang bentuk institusi demokrasi sangat bervariasi diantara komunitas atau negara. Tetapi demokrasi seperti kita tahu saat ini minimal membutuhkan rasa hormat publik atas orang lain yang setara tetapi berbeda, dan rasa hormat tersebut meluas ke hak mereka untuk mengorganisir diri menjadi oposisi terhadap kekuatan yang ada. Demokrasi mengharuskan warga untuk tetap waspada, untuk membuka mata dan mulut mereka – untuk memahami bahwa masyarakat demokratis pun ibarat gerombolan domba yang melahirkan pemerintahan serigala. Jika mereka lengah, hilang daya kritisnya atas kekuasaan maka bersiaplah untuk diterkam. Maka oposisi adalah bentuk kewaspadaan dan penjaga keseimbangan agar serigala yang dilahirkan tidak gegabah menerkam domba-domba.

Demokrasi memfasilitasi kritik terhadap kekuasaan. Demokrasi memungkinkan setiap orang untuk bertindak dari jarak jauh dari pusat-pusat kekuasaan dengan cara mengembangkan masyarakat sipil yang berfungsi yang independen dari akuntabilitas publik lembaga pemerintah; bersama-sama, dipilih, pemerintah yang bertanggung jawab dan penyebaran kekuasaan di dalam masyarakat sipil, memberi perlindungan terorganisir pada masyarakat dari ketakutan, cedera atau kehilangan nyawa.

Menurut Keane kekerasan dalam demokrasi bukan hal yang baru. Pada Bagian Why Violence (hal. 89) disebutkan akar dari incivility—sebuah sikap-sikap yang menggunakan kekerasan dalam proses menjalankan demokrasi.

Dalam buku setebal 218 halaman ini Keane tak lupa memberi uraian yang menarik soal violence atau kekerasan. Disebutkan bahwa konsep kekerasan tidak memiliki makna universal yang jelas – dapat dipelajari dari kerusuhan yang meletus dari festival keagamaan Eropa modern awal dan khotbah populer, di mana para anggota kerumunan secara teratur melakukan ritual kekerasan terhadap orang-orang yang mereka anggap kotoran jahat tanpa menyebut ritual mereka merupakan tindakan kekerasan, justru karena mereka datang berpakaian simbol yang diambil dari Alkitab, liturgi dan tradisi rakyat.

Aturan serupa diterapkan pada adat Eropa abad pertengahan tentang ritual bertarung atau ‘deep play’ – permainan berbahaya dan menghancurkan tulang, seperti sepak bola, perkelahian jembatan, dan lari banteng, sekali lagi tidak dipandang sebagai tindakan kekerasan karena mereka biasanya merupakan bagian ritual siklus pertanian dan secara sadar diekspresikan sebagai pemahaman diri keutuhan komunitas.

Keane mengakui bahwa konsep kekerasan yang digunakan dalam buku ini cukup hati-hati dan juga ironis. Konsep violence bisa dilacak dari akar kata bahasa Inggris (akhir abad pertengahan) dari istilah (dari bahasa Latin violentia: vis (force)) dan latus (past participle dari ‘to carry’) untuk menggambarkan ’pengerahan kekuatan fisik’ (the exercise of physical force) terhadap seseorang yang mengganggu dan karena itu diperlakukan dengan kasar atau menodai, dihina, dinajiskan, atau dilecehkan. Kekerasan perlu dipahami sebagai sebuah tindakan yang memberi akibat pada gangguan fisik yang tidak diinginkan oleh kelompok dan/atau individu dengan tubuh orang lain, yang akibatnya menderita serangkaian efek mulai dari syok, bisu, siksaan mental, mimpi buruk, memar, goresan, bengkak, atau sakit kepala hingga pecah tulang, serangan jantung, kehilangan bagian tubuh, atau kematian.

Makna kekerasan yang kuno ini masih tepat dan relevan di dunia yang penuh dengan kekejaman potensial dan aktual. Keane mengulas definisi violence ini secara luas (Baca hal 30).

Pertanyaannya sekarang adalah bisakah demokrasi selamat dari kekerasan ini? Bisakah kita memelihara demokrasi dengan cara kekerasan? Bisakah mereka melakukan apa saja untuk melemahkan, bahkan menghilangkan upaya koreksi pada demokrasi? Dan dengan begitu konsekuensinya merusak—bahkan membunuh— demokrasi?

Menurut Keane dalam politik yang demokratis kekerasan mempunyai etika, jikapun ini digunakan dengan alasan-alasan tertentu. Pertimbangan cermat dari cara yang bisa dilakukan secara sah untuk mengurangi atau mencegah kekerasan berlebih. Setiap usaha untuk mengurangi atau menyingkirkan dunia kekerasan harus dengan berusaha mencegah terjadinya kekerasan. “The democratisation of violence additionally requires greater sensitivity to the repertoire of viable strategies for eliminating violence in the world around us.” (hal 165).

Spektrum kekerasan ini cukup luas. Mulai dari spektrum tanpa kekerasan dengan menggunakan pendekatan ‘lunak’, termasuk pembangkangan sipil, ‘kebenaran dan pengadilan ‘rekonsiliasi, psikoterapi dan proses hukum dari hukum yang didukung oleh ancaman hukuman. Pendekatan yang lebih keras termasuk Polisi menggunakan semprotan merica dan peluru karet, pengawasan rahasia dan amnesti yang diberlakukan pemerintah karena menyerahkan senjata. Hingga pendekatan terberat berarti – penggunaan kekerasan yang terukur, terkadang dalam jumlah yang ganas, untuk mengenyahkan kekerasan melalui peperangan – adalah yang paling mengancam jiwa, baik orang-orang maupun lembaga-lembaga demokratis.

Jika pada akhirnya terjadi kekerasan dalam pertaruhan demokrasi, Keane memberikan Sepuluh Aturan dalam menghadapi apa yang disebutnya sebagai “demokratisasi kekerasan” (democratizing violence).

Aturan pertama: selalu berusaha memahami motif dan konteks dari kekerasan. Aturan kedua: sedapat mungkin, berhati-hatilah dan himpun keraguan atas skema dan rencana mereka yang berbicara soal ‘keharusan’ dan menyerukan pemulihan keamanan sekeras mungkin – ‘penumpasan’ dan ‘toleransi nol’ dan ‘perang’ – terhadap mereka yang melakukan kekerasan dan sering dianggap sebagai ‘jahat’ atau ‘patologis’. Aturan ketiga: lakukan perlawanan terhadap strategi hukum dan ketertiban otoriter (authoritarian ‘law and order’ strategies) dengan mengingatkan politisi, hakim, polisi dan militer dengan tegas bahwa upaya pemerintah untuk mengurangi kekerasan tidak dapat berhasil kecuali peradaban dan kebebasan ditumbuhkan di tingkat masyarakat sipil. Aturan keempat: dimanapun dan kapanpun jika memungkinkan, buat upaya untuk mencabut atau mencegah ‘privatisasi’ (misalnya pengerahan paramiliter, preman, gangster) cara kekerasan. Aturan kelima: dalam upaya pencarian ‘perdamaian’ di antara warga sipil dan pemerintahan mereka tetaplah terus-menerus mencari dan mengamati proposal yang tidak praktis dan solusi-solusi yang tidak bisa dijalankan dengan berbagai perbedaan cara.

Aturan keenam: menumbuhkan kesadaran publik akan dilema politik, termasuk dilema paling mendasar bagi semua: bahwa demokrasi dan potensi demokrasi, ketika berhadapan dengan oposisi yang keras, harus bersiaplah untuk menggunakan kekerasan dalam jumlah yang terukur jika dan ketika tanpa kekerasan strategi gagal, atau tampak tidak memadai – meskipun digeneralisasikan penggunaan kekerasan bertentangan dengan semangat dan substansi demokrasi. Aturan ketujuh: gunakan setiap alat komunikasi yang tersedia untuk mempublikasikan tindakan kekerasan sehingga penyebab dan akibatnya menjadi subyek debat publik dan solusi pertanggungjawaban diketahui secara luas. Aturan kedelapan: hati-hati memeriksa proses etik yang terungkap dalam ranah publik sebagai simbolik representasi kekerasan; pertanyakan pandangan umum bahwa sebenarnya keberadaan demokrasi mengubah kekerasan menjadi semacam ’hiburan’ yang ‘dinikmati’ banyak orang terhadap peristiwa imaji dan narasi kekerasan. Aturan Kesembilan: demi demokrasi, carilah dukungan di mana-mana untuk kebajikan sipil, yang terbesar adalah kerendahan hati. Aturan kesepuluh: untuk membersihkan dunia dari kekerasan yang berlebih (violence oversupply), kaum demokrat harus menghindari rasa bersalah dan sebaliknya bersiap secara terbuka untuk mengalami rasa malu atas kekerasan yang telah dilakukan pada perjuangan masa lalu dan sekarang untuk mempertahankan atau menghapus demokrasi.

Mengakhiri buku ini, Keane bertanya dalam nada reflektif: How should democracies today come to terms with all this violence, all this hypocrisy? Should they not feel ashamed of what we and our forebears have done to ourselves and to others – in the name of democracy?

Ya, bagaimana seharusnya demokrasi hari ini mengakhiri semua kekerasan ini, semua kemunafikan ini? Tidakkah mereka merasa malu atas apa yang telah kita dan leluhur kita lakukan untuk diri kita sendiri dan orang lain – atas nama demokrasi?

Sulit membayangkan sebuah demokrasi yang bermutu jika kekerasan adalah jalan yang selalu ditempuh untuk merebut dan atau mempertahankan kekuasaan. Kecuali hanya menjadi ‘counterfeit democracy’—demokrasi pura-pura.